УДК 392.51; 316.324.8

Карасева Ульяна Андреевна – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», кафедра рекламы и современных коммуникаций, студент, Санкт-Петербург, Россия.

Email: ulyanakaraseva@yandex.ru.

196135, Россия, Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15,

телефон: +7 (812) 373-20-02.

Авторское резюме

Состояние вопроса: В теории культуры XX века был дан анализ многих социальных институтов. Однако брак как институт и индустрия, а также его художественная репрезентация в медиа-среде пока еще не стали объектом специального культурологического исследования.

Цель исследования: Выделить отличительные особенности транслируемого современного брачно-семейного контента и определить степень влияния создаваемых средствами массовой коммуникации визуальных образов, во-первых, на индивидов и действительное взаимодействие между ними и, во-вторых – на формирование новых социокультурных практик.

Результаты: Глобальное действие средств массовой коммуникации в современной информационной культуре привело к повсеместной интерпретации фактов реальности в масс-медийной среде. В постоянно ускоряющейся информационной культуре цифровые коммуникации технически опосредуют традиционные модели переживания индивидуальных и коллективных событий. Этот процесс позволяет замещать социокультурные смыслы институтов и ритуалов искусственно созданными знаками и мифами.

Выводы: В результате проникновения через экран в личное пространство индивида знаков реальности социальная жизнь оказывается реконструированной в новую информационную среду – гиперреальность. Дезориентация индивида в мире пустых образов этой среды приводит к отсутствию в постиндустриальном обществе универсальных свадебных традиций и обычаев. Современные художественные репрезентации любви, семьи и брака в СМИ подтверждают данное предположение.

Ключевые слова: информационная культура; репрезентация; брак; средства массовой информации; влияние; традиции; свадьба; знаки; потребление.

Marriage in the Post-Industrial Era and Its Representation in Popular Culture

Karaseva Ulyana Andreevna – Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Department of Advertising and Modern Communications, student, Saint Petersburg, Russia.

Email: ulyanakaraseva@yandex.ru

15 Gastello st., Saint Petersburg, 196135, Russia,

tel.: +7 (812) 373-20-02.

Abstract

Background: The theory of culture of the XX century analyses many social institutions. Marriage as an institution and industry and its imaginative representation in the mass media, however, have not become the object of a special cultural study yet.

Purpose: To highlight the distinctive features of the broadcast modern marriage and family content and determine the influence of mass media visual images, first, on individuals and the actual interaction among them and, second, on the formation of new sociocultural practices.

Results: The global impact of the mass media on modern information culture has resulted in a widespread interpretation of real facts through the mass media environment. Information culture enables digital communications to mediate technically and develop traditional patterns of experiencing individual and collective events. This process allows replacing the sociocultural meanings of institutions and rituals with artificially created signs and myths.

Conclusion: As a result, such penetration of simulacrum through the screen into the personal space of the individual has reconstructed social life into a new information environment, i. e. hyperreality. Disorientation of the individual in the world of empty images of this environment leads to the absence of common wedding traditions and customs in post-industrial society. Modern imaginative representations of love, family and marriage in the media confirm this hypothesis.

Keywords: information culture; representation; marriage; media; influence; traditions; wedding; signs; consumption.

Исследователями культуры ХХ в. были описаны многие социальные институты и индустрии: классическими стали работы о моде (Г. Зиммель, Р. Барт, Ж. Липовецки), искусстве (В. Беньямин, Т. Адорно), экономике (Ж. Бодрийяр) и коммуникации (М. Маклюэн, П. Вирильо) и др. При этом исследования по многим другим, частным моментам социальной жизни либо еще не проводились, либо известны только в узких кругах специалистов. Мы бы хотели обратить внимание на брак как институт и индустрию. Эта тема широко представлена, с одной стороны, в социологии, с другой – в маркетологии, но культурологически рассматривается значительно реже. Не забывая богатейшую традицию изучения семьи социокультурной антропологией, следует признать пионерскими и культурологические исследования в рамках исторических работ Ф. Арьеса «Ребёнок и семейная жизнь при старом порядке» (1960) и Ю. М. Лотмана «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века)» (1993). Предметом нашего рассмотрения будет медийная художественная репрезентация. Свою задачу мы видим в том, чтобы определить особенности транслируемого контента и понять, влияют ли современные медиа на формирование нового уклада во взаимоотношении между индивидами в создании брачных союзов и новых практик вследствие считывания изменённых средствами массовой коммуникации социокультурных смыслов (мифов, знаков, симулякров реальности).

Существует точка зрения, что современное информационное общество характеризуется, в первую очередь, «ускорением реальности» (П. Вирильо). Ускорение является сутью цифровых коммуникационных технологий, которой соответствуют особые формы производства и потребления, особая эстетика, особая политика и геополитика. Ещё М. Маклюэн высказывал мысль, что географическое пространство под влиянием медиа превращается в «глобальную деревню»: не существует больше ни центра, ни периферии, ни привычного нам географического горизонта объективной реальности. Мгновенность, массовость и вездесущность становятся определяющими константами современности. Под влиянием масс-медиа события реальной жизни становятся частью медиа-реальности, интерпретированными через технические средства коммуникации. Такая переработка реальности ведёт к тому, что пространственно-временные параметры в современной массовой культуре также претерпевают изменения: время сжимается, а пространство выворачивается наизнанку, «глобальное оказалось внутри конечного мира, а локальное стало внешней периферией. Так произошло глобалитарное изменение, выведшее на поверхность небольшие поселения, в результате которого изгнанию подлежат не только отдельные люди, а их жизненное и экономическое пространства» [7, с. 15–16]. Поэтому причина сильного влияния СМИ на многие сферы человеческой деятельности кроется в их вездесущности, что стало возможным благодаря указанному перераспределению пространства.

Далее, информационный мир характеризуется пренебрежением теоретической природой истины в пользу прагматической полезности и эффективности. Исследуя вопрос об интерпретации фактов реальности в медийной среде, французский философ Ж. Бодрийяр утверждает, что масс-медиа антикоммуникативны (информативны). Так, научно принятая коммуникативная структура «передатчик – закодированное сообщение – приёмник» – это изначально абстракция и мистификация. Ведь нельзя вступить в символический обмен, дать ответ на полученное сообщение функциональному предмету: радио, телевизору, видеокамере, проводам Интернета. Закодированное сообщение опосредуется масс-медиа, приобретает функциональный характер и предстает перед нами в своём окончательном виде, налагая запрет на любую форму обмена и обратимости. Здесь как с потреблением: общепризнанные образцы потребления – это особый порядок, при котором разрешается только брать и использовать, это система уже установленных абстрактных общественных отношений.

Отсюда следует определение масс-медиа по Ж. Бодрийяру: «Это не просто совокупность технических средств для распространения содержания информации, это навязывание моделей» интерпретаций передаваемого сообщения. Иными словами, через СМИ до нас доходит не оригинальное сообщение, а абстракция и мистификация, опосредованная кодом и захваченная формой или знаком. При этом подразумевается, что оригинальное сообщение, пройдя через платиновый телеэкран, теряет свой изначальный смысл. По сути, масс-медиа – удивительное средство манипуляции, ибо оно создает как минимум три абстракции: абстракцию общественного мнения, абстракцию подконтрольности СМИ человеку и абстракцию истинности передаваемого сообщения. В этом смысле Ж. Бодрийяр критикует М. Маклюэна: его знаменитое высказывание Medium is the message на самом деле звучит как Medium is the model. «Будучи институционализированным при помощи средств воспроизведения, превращенным в зрелище при помощи масс-медиа, слово умирает» [4, с. 209], – заключает Ж. Бодрийяр.

Слово (живое, подвижное сообщение из реального мира) «умирает» (мифологизируется, интерпретируется), и на смену ему приходит слово реконструированное – целые символические (знаковые) системы, собираемые в модели и транслируемые повсеместно в медиапространстве «глобальной деревни». Конструируемые СМИ модели, по мнению Ж. Бодрийяра, специальным образом «изготовляют», комбинируя в них различные элементы реальности. Благодаря искусственно созданному набору элементов на экране «разыгрывается» событие, структура или ситуация, из чего возможно только извлечь тактические заключения, но не вступить с ними в символический обмен.

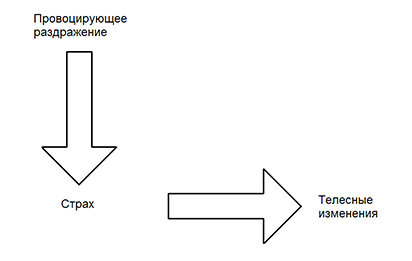

Эта особенность СМИ хорошо просматривается на примере одного из самых популярных семейных реалити-шоу «4 Свадьбы». Согласно замыслу этого шоу, четыре невесты соревнуются друг с другом в том, чья свадьба самая лучшая, за обладание главным призом – свадебным путешествием. Они по очереди ходят друг к другу на торжества, а затем выставляют оценки по четырем критериям: платье невесты, банкетное меню, место проведения и общее впечатление. Следует понимать, что шоу призвано продемонстрировать четыре абсолютно реальные свадьбы, но они отнюдь не кажутся нам живыми, наоборот, они изъяты из этой реальности, подменены и помещены в гиперреальность. В результате на экране перед зрителем возникает четыре разных модели, скомбинированных из абстрактных знаков реальности. Перепроизводство, засилье этих знаков на экране обуславливает утрату реальностью содержательного, ценностного компонента. Зритель не понимает ни глубинного смысла торжества, ни атмосферы демонстрируемой «реальности», но зато наблюдает, как один за другим комбинируются в единую картинку яркие знаковые элементы. Таким образом, отражение глубинной реальности сменяется ее извращением, затем маскировкой ее отсутствия и, наконец, утратой какой-либо связи с реальностью, заменой подлинного смысла образом отсутствующей действительности – симулякром. А реальные чувства, мотивации и сложности героев отчуждается в симулятивное медиа-пространство без зрительского права на то возразить. Даже на уровне голосования за лучшую свадьбу мы наблюдаем однонаправленность: зрителю предлагается лишь четыре заранее подготовленных критерия оценки, то есть получается, что навязываются не только модели свадеб, но и социальная практика суждения, не допускающая особого мнения. Возможно только считать знаковый код, «потребить» навязанные образы и действовать соответственно им.

Рис. 1 «4 Свадьбы» (телеканал «Пятница»)

Феномен «гиперреальности» (Ж. Бодрийяр) можно считать еще одной характеристикой информационного общества: «Сегодня же вся бытовая, политическая, социальная, историческая, экономическая и т. п. реальность изначально включает в себя симулятивный аспект гиперреализма: мы повсюду уже живем в “эстетической” галлюцинации реальности» [5, с. 152]. Жанр «реалити», как в рассматриваемом примере, – ярчайшее тому подтверждение. Взгляд созерцающего и изображение на экране представляют практически одно целое, «наши глаза словно растворяются в изображении» [2, с. 75–87]. Возникает «эффект соприкосновения» с иллюзией, что фактически позволяет ей проникать в личное пространство каждого индивида и создавать гиперреальность – особое измерение, где смешивается внутренне и внешнее, интимное и публичное, экранные действия и события реальной жизни, подлинных пространства и времени и телевизионных, воображаемых.

Со временем репрезентируемые в обществе потребления через СМИ образы, симулякры «современных зрелищ» порождают скуку и пресыщенность зрителей вновь выходящими ТВ-шоу и киношедеврами. Чтобы преодолеть этот внутренний кризис перепроизводства знаков реальности, представители медиаиндустрии погрузились в создание гипертехничности, гипернаглядности, гиперэффектности и гиперчувствительности. Сверхчеткость, насыщенность, трехмерность изображения, объемность звука, яркость и сверхнатуральность – все силы современных технологий пущены на то, чтобы питать интерес зрителя.

Между тем Ж. Бодрийяр убежден, что «чем больше стремятся к реальному, обладающему своим цветом, размером и т. п., тем больше, от одного технического усовершенствования к другому, углубляется реальное отсутствие мира» [3, с. 165]. Гиперреальность всё больше замещает собой выдохшуюся реальность целой чередой более ярких и колоритных, но содержательно пустых эффектов действительного, истины, объективности. Эффект реальности оказывается значительно более привлекательным и «реальным», чем сама реальность. Экстатическое распространение информации на экранах телевизоров несет тотальную близость и мгновенность всех вещей, обрушивается потоком их чрезмерного, детализированного раскрытия. Так, действительная социальная жизнь обретает черты инсценировки, спектакля, а межличностные взаимоотношения переходят в разряд функциональной продуманной игры.

Интерпретация фактов реальной жизни в массмедийной среде имеет для нас особое значение в свете нашего исследования об особенностях медиа-репрезентации семьи и брака, о влиянии создаваемых визуальной коммуникацией образов на действительное взаимодействие между людьми. И если верно, что «визуализация является наиболее заметной стороной виртуализации» (П. Вирильо), так ли сильно и безапелляционно навязываемые через экран модели детерминируют поведение человека? Замечает ли человек, обитая в вывернутом наизнанку мире, будучи изолирован и лишен права отвечать на потребляемый медийный образ, что не просто «изображение продукции является частью художественного оформления и может не соответствовать рекламируемому товару»[1], но что никакого рекламируемого товара уже не существует?

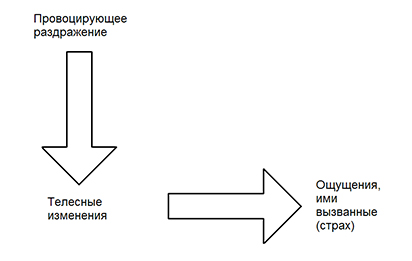

В современной межличностной коммуникации люди нередко относятся друг к другу как к функциональным предметам с претензией на обладание и использование, а не на понимание, обмен и взаимодействие. Выбирается определённая группа социально значимых критериев оценки, которые играют ключевую роль и при выборе партнера, и при создании союза, и даже при планировании самого торжества. Вспомним популярный российский фильм «Горько!» (2013, реж. Жора Крыжовников). В центре сюжета – молодая пара, Рома и Наташа, которые решили вступить в брак и вместе со своими родителями готовятся к предстоящей свадьбе. В представлении зрителя всё могло бы сложиться прекрасно и в подготовке к будущему торжеству, и в его проведении, если бы режиссер фильма не погрузил его в череду сменяющих друг друга по нарастающей диаметрально противоположных образов: родители жениха – простые рабочие, родители невесты – элита Геленджика. Родители с обеих сторон навязывают формат свадьбы «как у людей» с рисом в волосах, водкой и конкурсами, но самим брачующимся в то же самое время хочется воплотить детскую мечту невесты и провести свадьбу, как в сказке «Русалочка», с аркой и алыми парусами; предложенный родителями ресторан «Золотой» – типичный среднестатистический банкетный зал, а место в мечтах молодоженов – популярный белоснежный яхт-клуб на берегу моря и т. д. и т. п.

В итоге молодые решают провести две свадьбы (по закону жанра, происходят они одновременно), и от родителей поехать сразу же на берег моря к своей мечте. Однако, всё же оказавшись на «свадьбе мечты» в яхт-клубе, молодожены попадают в общество приглашенных организатором гостей, совершенно чужих незнакомых людей. Эти приглашенные для имиджа праздника гости составляют заключительное противоречие всем присутствующим на официальной части свадьбы родственникам, да и самим молодоженам.

Рис. 2 «Горько!» (реж. Ж. Крыжовников, 2013)

Наблюдаемая зрителем, казалось бы, комичная ситуация в итоге оборачивается в не очень комичные последствия: конфликт между женихом и невестой, конфликт «отцы и дети», драки, пошлость, доведенная до абсурда, попытка самосожжения невесты и как итог – прибытие ОМОНа и примирение всех участников «торжества» в автобусе спецслужб. Так что чувство обеспокоенности сопровождает зрителя от начала и до конца: хочется смеяться, но смех застревает в горле.

На наш взгляд, основная идея фильма заключается в следующем: драма, разворачивающаяся вокруг подготовки к свадьбе, обусловлена, прежде всего, отсутствием в культуре «общества потребления» универсальных традиций проведения этого торжества. В информационной культуре, где национальные традиции и культурные различия оттеснены на периферию цифровых коммуникаций, ритуальная память культуры, общепринятые модели переживания индивидуальных и коллективных событий теряют какую бы то ни было ценность. В традиционных обществах представить себе показанную в фильме конфликтную ситуацию едва ли возможно, в то время как в современном обществе подобные ситуации становятся реальностью всё чаще.

Важной особенностью фильма является то, что повествование в нем ведется от первого лица. Такой стиль съемки отсылает нас к упомянутому ранее телешоу «4 свадьбы», что формально роднит брачные реалити-шоу и обсуждаемый фильм. По Ж. Бодрийяру, так действуют современные медиа в обществе потребления: любая информация получается нами в форме происшествия или зрелища. «Повсюду документальное кино, прямой репортаж, экстренное сообщение… Повсюду ищут “сердце события”… – стремятся испытать головокружение от целостного присутствия в событии,… потому что истина события видимого, переданного по телевизору, записанного на киноленту, именно означает в точности, что я там не был» [3, с. 15]. Мир, полностью выставленный на всеобщее обозрение в режиме live с помощью различных средств коммуникации или медиа, становится средой, в которой мгновенно производятся, распространяются и воспринимаются различные культурные коды, видоизменяющие как человеческие отношения, так и структуру общества в целом. Выбранный режиссером «Горько!» способ съемки и репрезентации разыгрывающейся в фильме драмы следует интепретировать гиперреалистически. Столь сильная драматизация событий внешнего мира в СМИ, по Ж. Бодрийяру, просто необходима для оправдания гедонистического образа жизни современного человека, отчужденного от реальности посредством потребления её знаков. Опасность, жестокость, фатальность внешнего мира на экране компенсирует и в каком-то смысле оправдывает исключение из действительности, чувство комфорта и безопасности. Конфликт по поводу подготовки к свадьбе гипертрофирован режиссёром и подан им как катастрофа. Благодаря использованию гротеска, яркой иллюстрации крайностей и стереотипных образов «Горько!» можно отнести к постмодернистскому жанру эксплуатационного кино или trash-комедии. Персонажи фильма – колоритные и узнаваемые: отец-десантник, влиятельный служащий мэрии, брат-зэк, быдло-подруга, обрюзгшие лица гостей торжества, тамада (самый лучший) Сергей Светлаков и т. д. Все они узнаваемы, а их образы – ни что иное, как стереотипы, даже гиперстереотипы, по Ж. Бодрийяру. Если драки, то самые зрелищные и крупным планом; если музыка, то самая известная и очень громкая; если кульминация, то с попыткой самосожжения главной героини, огнестрельными ранениями жениха и ОМОНом. В определенный момент создается впечатление, что детали в этом фильме настолько доведены до абсурда, что режиссер фильма снимал вовсе не комедию, а фильм ужасов.

Рис. 3 «Горько!» (реж. Ж. Крыжовников, 2013)

Фильм «Горько!» представляет две модели проведения свадебного торжества: модель брачующихся (европейская, романтическая, гламурная) и модель родителей (устаревшая, традиционная, постыдная для молодых). Но, в сущности, обе модели были индустриально сформированы в готовый для потребления продукт: «…события, история, культура представляют понятия, которые выработаны не на основе противоречивого реального опыта, а произведены как артефакты на основе элементов кода и технической манипуляции медиума» [3, с. 164]. При отсутствии общепринятых свадебных обычаев, характерных для традиционных культур, современный человек начинает изобретать мифические формы и ритуалы. Модель «русалочки» и модель «отца со связями» равно сконструированы из набора воображаемых элементов. Даже на уровне аргументации моделей в фильме отцом или дочерью ни та, ни другая не отсылают к тому, «как принято» или «как правильно», но зато отсылают к целому ряду исключительно личных мотиваций. Следовательно, обе модели равно симулятивны: сконструированные из знаков реального обе модели создают видимость того, чего на самом деле нет – общепринятой традиции или равно универсальной модели. Так, на наш взгляд, фильм «Горько!» через утверждение того, что никакими общепринятыми моделями человечество не обладает, иллюстрирует страдание современного человека от невозможности сделать выбор, подобно тому, как и главная героиня, оказавшаяся в ситуации псевдовыбора и потому разочаровавшаяся в обеих моделях (для подобной иллюстрации, возможно, и были нужны образы противоположностей).

Действительно, согласно Ж. Бодрийяру, индивидуальный, продиктованный реальными потребностями выбор априори иллюзорен – он определяется самой структурой потребления, придающего значение не конкретным феноменам или их истинному смыслу, а абстрактным ценностям, тождественным отчуждённым от них знакам. А значит цель выбора модели или обладания «нужным» набором знаков – возможность индивида приблизиться к его такому же иллюзорному личному счастью. Счастье, выраженное количественно, позволяет подчеркнуть свою индивидуальность (модель «русалочки») или достичь более высоких позиций в обществе (модель «отца со связями»), потому как потребительские практики становятся новыми признаками социальной позиции. Следовательно, конструирование моделей и заполнение их мифологизированными практиками происходит потому, что отсутствие общепринятой свадебной традиции становится одной из черт современного общества.

Итак, культурно обделенный традицией и ритуалом современный человек оказывается в гиперреалистическом мире пустых образов. Ценой зрелищности становится воспроизведение механистических, индустриально проработанных действий, которые не учитывают всю сложность противоречий во взаимодействии между людьми. Они, между тем, опосредуются не только технически, но и социально – через систему потребления с ее стремлением к достижению счастья, индивидуализмом, консюмеризмом и др. В таком положении находятся молодожены из фильма «Рассказы» (эпизод «Мир крепежа», реж. М. Сегал, 2012). Главная героиня, как и в «Горько!» – невеста, опасается неожиданностей на свадьбе и хочет детального планирования праздника. С нашей точки зрения, это означает как раз утрату традиционных моделей бракосочетания, когда молодоженам приходится выдумывать свои «идеальные свадьбы». Но здесь режиссер идет дальше и показывает, что обратной стороной этой утраты является унификация и механизация всей дальнейшей жизни в браке. Герой А. Мерзликина – организатор свадеб – предлагает им не только свадьбу, но и сценарий основных моментов брачной жизни до самой смерти супругов.

Рис. 4 «Мир крепежа» (реж. М. Сегал, 2012)

Таким образом, глобальное действие средств массовой коммуникации в современной информационной культуре привело к повсеместной интерпретации фактов реальности в масс-медийной среде. Цифровые коммуникации, технически опосредуя традиционные модели переживания индивидуальных и коллективных событий, замещают социокультурные смыслы институтов и ритуалов искусственно созданными знаками и мифами. Этим и объясняется отсутствие в обществе потребления универсальных свадебных обычаев. Рассмотрение медийной художественной репрезентации семьи и брака позволило нам выделить некоторые особенности транслируемого в СМИ контента: массовость, вездесущность, информативность, гиперреалистичность, мифологичность и др. В результате проникновения через экран в личное пространство индивида знаков реальности социальная жизнь оказывается реконструированной в новую информационную среду – гиперреальность. Дезориентация индивида в мире пустых образов этой среды приводит к формированию новых практик во взаимоотношении между индивидами в создании брачных союзов: унификация и механизация взаимодействий между индивидами посредством их детализации на экране, функциональный подход к заключению брачных союзов (не на основе обмена, а на основе потребления социально значимых характеристик) и к планированию самого торжества (создание моделей и наполнение их мифологизированными образами в попытке достижения личного, социального и потребительского счастья, идеала «общества потребления»).

Список литературы

1. Барт Р. Мифологии. – М.: Академический Проект, 2008. – 351 с.

2. Бодрийяр Ж. Ксерокс и бесконечность // Прозрачность зла. – М.: Добросвет, 2000. – С. 75–87.

3. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М.: Республика, 2006. – 314 c.

4. Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа // Поэтика и политика: Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии РАН. – СПб.: Алетейя, 1999. – С. 193–226.

5. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М.: Добросвет, 2000. – 387 с.

6. Бодрийяр Ж. Соблазн. – М.: Ad Marginem, 2000. – 318 с.

7. Вирильо П. Информационная бомба. Стратегия обмана. – М.: Гнозис, 2002. – 192 с.

8. Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. – М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. – 464 с.

References

1. Barthes R. Mythologies [Mifologii]. Moscow, Akademicheskiy proekt, 2008, 351 p.

2. Baudrillard J. Xerox and Infinity [Kseroks i beskonechnost]. Prozrachnost zla (The Transparency of Evil).Moscow, Dobrosvet, 2000, pp. 75–87.

3. Baudrillard J. The Consumer Society: Myths and Structures [Obschestvo potrebleniya. Ego mify i struktury]. Moscow, Respublika, 2006, 314 p.

4. Baudrillard J. Requiem for the Mass Media [Rekviem po mass-media]. Poetika i politika: Almanakh Rossiysko-frantsuzskogo tsentra sotsiologii i filosofii Instituta sotsiologii RAN (Poetics and Politics: Almanac of The Russian-French Center of Sociology and Philosophy of the Institute of Sociology of the RussianAcademy of Sciences). St. Petersburg, Aleteyya, 1999, pp. 193–226.

5. Baudrillard J. Symbolic Exchange and Death [Simvolicheskiy obmen i smert]. Moscow, Dobrosvet, 2000, 387 p.

6. Baudrillard J. Seduction [Soblazn]. Moscow, Ad Marginem, 2000, 318 p.

7. Virilio P. The Information Bomb. Strategy of Deception [Informatsionnaya bomba. Strategiya obmana]. Moscow, Gnozis, 2002, 198 p.

8. McLuhan M. Understanding Media. The Extensions of Man [Ponimanie media: Vneshnie rasshireniya cheloveka].Moscow, Zhukovskiy; KANON-press-Ts, Kuchkovo pole, 2003, 464 p.

[1] Выдержка из комментария к рекламе МакКомбо на постере

Ссылка на статью:

Карасёва У. А. Брак в постиндустриальную эпоху и его репрезентация в массовой культуре // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2019. – № 1. – С. 105–116. URL: http://fikio.ru/?p=3462.

© У. А. Карасёва, 2019