УДК 37.01

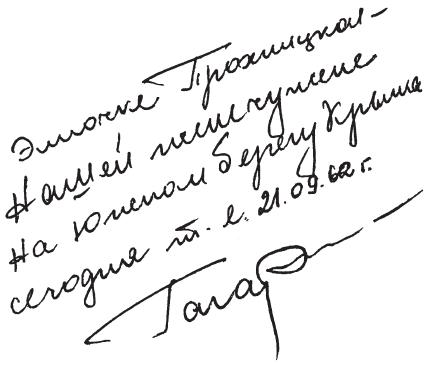

Коломийцев Сергей Юрьевич – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, доцент, кандидат философских наук, доцент, Санкт-Петербург, Россия.

Email: kolomiytsev@yandex.ru

SPIN: 1039-4640

ResearcherID: G-7271-2017

ORCID: 0000-0002-1177-7873

Scopus ID: 56433424300

Михлин Василий Семёнович – исполнительный директор ООО «Аверс-аудит», Санкт-Петербург, Россия.

Email: V.Mikhlin@avers-audit.com

Орлов Сергей Владимирович – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры истории и философии, главный редактор журнала «Философия и гуманитарные науки в информационном обществе», Санкт-Петербург, Россия.

Email: orlov5508@rambler.ru

SPIN: 6519-6360

ResearcherID: AAI-6212-2020

ORCID: 0000-0002-8505-7852

Авторское резюме

Состояние вопроса: Бум искусственного интеллекта, наблюдающийся в последнее десятилетие, приводит к значительным изменениям во многих сферах человеческой деятельности. Отличие данного технологического прорыва от всех предыдущих заключается в том, что теперь человек может быть избавлен не только от тяжёлой физической работы, но и от умственной. В связи с этим возникают вопросы, связанные с тем, не приведёт ли развитие генеративного искусственного интеллекта к умственной деградации человека.

Методы исследования: При проведении исследования авторы опирались на работы философов, нейробиологов, психологов и когнитивистов XX–XXI веков, которые осмысливали происходящие процессы и проводили опыты по исследованию влияния современных информационных технологий на мыслительные возможности человека.

Область применения результатов: Интеллектуальные технологии активно внедряются в современное образование, однако отношение к ним варьируется от совершенного неприятия до активного применения. В связи с этим результаты исследования могут быть использованы в педагогике для расстановки приоритетов и нахождения правильного баланса между самостоятельной интеллектуальной работой и её замещением работой искусственного интеллекта. Также результаты могут быть использованы для философского осмысления процессов, происходящих в современной технике, касающихся эволюции человека, изменения характера труда и роли современных технологий в жизни человека.

Результаты исследования и выводы: В работе показано, что развитие искусственного интеллекта приводит к изменению мыслительной деятельности человека и даже появлению новых психических болезней или отклонений. Однако данные изменения не всегда должны интерпретироваться как деградация человека. При грамотном использовании искусственного интеллекта как инструмента для достижения новых, более сложных целей возможные отрицательные последствия могут быть превращены в положительные, что приведёт не к деградации мыслительной деятельности человека, а к её изменению и развитию.

Ключевые слова: мыслительная деятельность; когнитивистика; пролетаризация; цифровая деменция; эффект Google; цифровая амнезия; трансактивная память; труд; информация; генеративный искусственный интеллект.

Changing Processes of Learning and Thinking under the Influence of Modern Digital Technologies

Kolomiytsev Sergey Yurevich – Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Associate Professor, PhD (Philosophy), Saint Petersburg, Russia.

Email: kolomiytsev@yandex.ru

Mikhlin Vasily Semyonovich – executive director, “Avers-audit LLC”, St. Petersburg, Russia.

Email: V.Mikhlin@avers-audit.com

Orlov Sergey Vladimirovich – Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Doctor of Philosophy, Professor, History and Philosophy Department, Editor-in-Chief of “Philosophy and Humanities in Information Society” net journal, Saint Petersburg, Russia.

Email: orlov5508@rambler.ru

Abstract

Background: The artificial intelligence boom of the last decade is bringing significant changes in many spheres of human activity. The difference between this technological breakthrough and all the previous ones is that now a person can be spared not only from hard physical work, but also from mental work. This raises questions about whether the development of generative artificial intelligence will lead to humans’ mental degradation.

Research methods: When conducting the research, the authors relied on the works of philosophers, neurobiologists, psychologists and cognitive scientists of the XX–XXI centuries, who comprehended the ongoing processes and conducted experiments to study the impact of modern information technologies on human thinking abilities.

Research implications: Intellectual technologies are actively introduced in modern education, but the attitude to them varies from complete rejection to active application. In this regard, the results of the study can be used in pedagogy to prioritize them and find the right balance between independent intellectual work and its replacement by the work of artificial intelligence. In addition, the results can be used for philosophical understanding of the processes occurring in modern technology, concerning human evolution, changes in the nature of labor and the role of modern technologies in human life.

Results and conclusion: The development of artificial intelligence leads to changes in human thinking activity and even the emergence of new mental diseases or deviations. These changes, however, should not always be interpreted as human degradation. With the competent use of artificial intelligence as a tool to achieve new, more complex goals, possible negative consequences can be turned into positive ones, which will lead not to the degradation of human thinking activity, but to its change and development.

Keywords: thinking activity; cognitive science; proletarianisation; digital dementia; Google effect; digital amnesia; transactive memory; labor; information; generative artificial intelligence.

В современной философии и педагогике существует точка зрения, согласно которой развитие технологий отрицательно влияет на человека, ослабляя его интеллектуальные способности. Например, ещё Мартин Хайдеггер обращал внимание на то, что техника изменяет мышление человека, делая его более рациональным, прагматичным, лишая его глубины, созерцательных возможностей и тем самым упрощая его. По Хайдеггеру, в результате развития науки и техники человек становится более расчётливым и воспринимает окружающие объекты лишь как средства для достижения целей. В «Отрешённости» (1959) философ писал: «…подкатывающая техническая революция атомного века сможет захватить, околдовать, ослепить и обмануть человека так, что однажды вычисляющее мышление останется единственным действительным и практикуемым способом мышления. Тогда какая же великая опасность надвигается тогда на нас? Равнодушие к размышлению и полная бездумность, полная бездумность, которая может идти рука об руку с величайшим хитроумием вычисляющего планирования и изобретательства. А что же тогда? Тогда человек отречется и отбросит свою глубочайшую сущность, именно то, что он есть размышляющее существо. Итак, дело в том, чтобы спасти эту сущность человека. Итак, дело в том, чтобы поддерживать размышление» [1, с. 110–111].

Французский философ и социолог Жак Эллюль в своей работе «Технологическое общество» (1954) обращал внимание на то, что техника значительно изменяет мышление человека, его поведение и общество в целом, делая их более стандартизированными, рациональными, нацеленными на повышение эффективности, понижая творческий потенциал человека. Происходит изменение традиционных ценностей и моральных ориентиров, в результате чего основным критерием принятия решений является эффективность. В образовании же происходит сдвиг от гуманитарного знания и критического мышления в сторону технических наук и умения обрабатывать информацию [2].

После компьютерной революции процессы, связанные с изменением мышления, стали рассматриваться более глубоко. Итальянский философ Эвандро Агацци в статье «Идея общества, основанного на знаниях» (2012), размышляя о возможности замены интеллектуальными системами человеческого интеллекта, обратил внимание на ряд важных обстоятельств. Во-первых, такие искусственные системы не обладают реальным знанием. Во-вторых, они действительно дают человеку значительную помощь, и в некоторых случаях компьютер может решить задачу, с которой опытный специалист мог бы не справиться за всю свою жизнь. И, в-третьих, интеллектуальные системы приводят к замене некоторых мыслительных возможностей человека, что приводит к ослаблению, «атрофированию» последних. Философ пишет: «К сожалению, однако, становится все более частым то, что молодые люди очень слабы в “вычислениях в уме”, столь обычных еще пару поколений назад просто потому, что они могут в любой момент прибегнуть к карманному калькулятору, обычно встроенному в их мобильный телефон» [3, с. 15].

Французский философ Бернар Стиглер в своих работах начала XXI века ввёл и рассматривал понятие «пролетаризация». В третьем томе своей работы «Техника и время» (2001), опираясь на прочтение Маркса французским философом Жильбером Симондоном, он писал, что подобно тому, как в индустриальном обществе чернорабочий, воплощая свои навыки в станке, заменяющем рабочего и становящимся «техническим индивидом», терял индивидуальность, так и в современном обществе происходит пролетаризация ума и обнищание культуры, когда интеллектуальная машина формализует все действия работника, и из индивидуальной личности он превращается в пролетария, обслуживающего машину, которая обретает технологическую индивидуальность [4, p. 4]. Пролетаризация приводит к постепенной интеллектуальной деградации и потере индивидуальности, которая выражается в том, что рабочий лишается своих умений и становится техническим органом современной машины.

Стиглер выделил три составляющих пролетаризации: потеря практических знаний и житейской смекалки, потеря умения жить в семье и обществе, потеря способностей теоретического мышления. Данные этапы соответствуют трём экономическим эпохам: индустриальному капитализму XIX века, массовому производству и потреблению (фордизму) XX века, современной экономической парадигме начала XXI века. Данные потери умений сохраняются после смены экономической парадигмы, поэтому в настоящее время мы наблюдаем потерю всех трёх форм знаний. Однако современный этап является единственным, который приводит к утрате не только практических навыков, но и когнитивных, и это касается не только рабочих, но и вообще всех людей. С появлением всем доступной Всемирной паутины мы все стали частями машины в качестве её искусственных органов, вызывающих «полное опустынивание мозга» [5, pp. 39–40].

В 2012 году немецкий нейробиолог и психиатр Манфред Шпитцер ввёл понятие «цифровая деменция» [6]. Суть этого явления заключается в том, что при активном использовании цифровых устройств, особенно детьми, у людей наблюдается симптоматика, схожая с деменцией, а именно: ухудшение памяти, утрата ранее приобретённых навыков, ухудшение внимания, изменения в поведении и другие. Причиной данного явления считается снижение нагрузки на мозг, что приводит к нарушению нейронных связей. Наиболее подвержены цифровой деменции дети, поскольку именно в этом возрасте мозг развивается наиболее активно. Ребёнок привыкает не разбираться в информации, а сразу получать готовую, в результате чего системное мышление заменяется клиповым. Например, цифровая деменция может возникнуть при дистанционном обучении при чересчур активном применении цифровых технологий, что наблюдалось во время пандемии. В связи с этим исследователи обращают внимание на то, что цифровизация образования должна иметь ограниченный характер, а активное применение информационных технологий в образовании, вероятно, необоснованно [7, с. 40].

Ещё одним интересным явлением XXI века стал так называемый «эффект Google», (другое название – цифровая амнезия), выражающийся в зависимости от Интернета и худшем запоминании фактов и событий, которые легко могут быть найдены в Интернете через поисковик. Впервые данный эффект был описан учёными-психологами из Колумбийского университета Бэтси Спэрроу, Дженни Лю и Дэниелем Вегнером, которые в 2011 году провели серию экспериментов по запоминанию информации и ответам на вопросы при разных условиях (например, испытуемым сообщалось, будет ли информация в дальнейшем удалена, сохранена, или будет иметься возможность её найти) [8]. Опыты показали, что развитие поисковиков привело к реорганизации нашей памяти, и теперь она больше полагается на Интернет, а не на саму себя, в связи с чем теперь мы помним меньше, чем помнили раньше, и сильнее забываем то, что можем найти в Интернете.

В психологии существует понятие трансактивной памяти – объединённой памяти нескольких лиц. Например, если в семье муж помнит, где хранятся деньги, а жена – где хранятся продукты, то их семья создаёт единое хранилище информации большего объёма, в котором каждый отвечает за свою область. В связи с развитием Интернета компьютер становится важной ячейкой трансактивной памяти, и люди полагаются чаще на него, а не на другого члена семьи, образуя с компьютером единый симбиоз, в котором человек помнит не больше информации, а больше знаний о том, где эту информацию можно найти. Симбиоз человека и компьютера в современном обществе становится настолько сильным, что другие эксперименты показывают: если на одни и те же вопросы люди отвечают при помощи Интернета или без, то самооценка оказывается выше у тех людей, которые пользовались Интернетом и даже дословно скопировали ответ оттуда. То есть у них возникает иллюзия, что ответ дали они благодаря своим умственными способностям, а не нашли его в Интернете [9, с. 101]. Согласно интерпретации авторов эксперимента для современных людей Интернет стал частью их собственных когнитивных способностей. Получается, что к современному человеку в значительной степени применима характеристика Сократа, когда большинство думает, будто они всё знают, хотя по факту не знают практически ничего. В связи с тем, что современному человеку проще запомнить не саму информацию, а контекст или то, где она может быть найдена, в современной педагогике становится особенно важным учить студентов не запоминанию фактов, а пониманию идей и мышлению.

В 2010-е годы произошло ещё одно значительное изменение в области компьютерных наук: наступил так называемый бум искусственного интеллекта. Примерно с 2012 года наблюдается бурное развитие технологий искусственного интеллекта и их внедрение в быт, работу, образование. Данный процесс связан с развитием ЭВМ и большими объёмами накопленной и структурированной информации. В результате практически каждый год последнего десятилетия отмечен появлением нового революционного изобретения. Так, в 2014 году была создана нейронная сеть, которая впервые распознала изображение объекта лучше, чем человек; в этом же году были изобретены генеративно-состязательные сети, при помощи которых можно создавать реалистичные ненастоящие видео; в 2015 году компания Google выпустила бесплатную библиотеку Tensor Flow для обучения; в 2016 году была выпущена нейронная сеть WaveNet для генерации звука; в 2017 году была предложена архитектура «Трансформер», благодаря которой в 2018 году появилась первая модель GPT для генерации текста; в 2020 году был предложен метод генерации изображений методом диффузии, благодаря чему в 2021 году была изобретена нейронная сеть DALL-E, позволяющая генерировать высококачественные изображения по текстовому запросу; в 2023 году была выпущена сеть MusicML, позволяющая генерировать песни по текстовому запросу; в 2024 году компания OpenAI представила Sora – большую языковую модель, которая может генерировать качественные видео по текстовому запросу. Понятно, что данные изобретения также окажут значительное влияние на процессы обучения и мышления, и их влияние, скорее всего, окажется более сильным, нежели изобретение калькуляторов или даже персональных компьютеров в прошлом веке.

В 2025 году коллектив авторов из Microsoft Research провёл исследование, в котором приняло участие 319 человек. В исследовании изучалось влияние генеративного искусственного интеллекта на критическое мышление. Учёные пришли к выводу, что генеративный искусственный интеллект снижает критическое мышление, желание самостоятельно решать проблему и способствует повышению доверия к искусственному интеллекту. Использование искусственного интеллекта в современном мире изменяет тип работы, что выражается в трёх направлениях: от поиска информации к её проверке, от решения проблем к интеграции с ответами искусственного интеллекта, от выполнения задач к управлению ими. Изменяется качество и специфика работы: вместо выполнения задач работники занимаются контролированием, редактированием и проверкой результатов работы, что, с одной стороны, повышает эффективность работы, но, с другой стороны, изменяет когнитивные способности человека [10]. Данные сдвиги нужно учитывать при процессах обучения. Но необходимо также и проводить самостоятельную профилактику, которая может заключаться в осознавании необходимости проверки и оценивания полученных результатов, развитии критического мышления другими способами и умении находить баланс между самостоятельной мыслительной работой и обращением к искусственному интеллекту.

Таким образом, видно, что существует ряд исследований и обоснованных предположений о том, что современные информационные технологии изменят когнитивные способности человека, это будет проявляться в обыденной жизни и, безусловно, затронет образование. Но можем ли мы однозначно утверждать, что данные открытия приведут только к отрицательным последствиям?

Мы предлагаем посмотреть на данные изменения также и с иной стороны. Во-первых, современные технологии всё же расширяют наши возможности. Деградация мыслительных способностей человека возможна при условии, что он прекращает развитие и работает на уже накопленных умениях, упрощая мыслительную деятельность благодаря замене её искусственным интеллектом. Однако если рассмотреть человека как развивающееся и трудящееся существо, то освободившиеся благодаря искусственному интеллекту мыслительные ресурсы могут быть направлены на решение новых, более сложных задач, и тогда никакой мыслительной деградации не произойдёт. Позитивный исход возможен, если мы будем рассматривать технологии не как замену, а как развитие и продолжение наших органов.

Во-вторых, как говорилось ранее, современные технологии не устраняют труд, а изменяют его. В результате своего развития человек утратил многие навыки: он хуже охотится, менее приспособлен к дикой жизни, он не может самостоятельно добыть огонь, найти воду, построить жилище. Но это не значит, что современный человек деградировал, а его когнитивные способности ухудшились. Это говорит о том, что изменился характер его труда. Благодаря развитию информационных технологий человек избавляется от необходимости запоминать факты, выполнять рутинную работу, тратить много сил для понимания и трактовки сложных текстов или событий. Теперь труд заключается в необходимости формулировать правильные запросы, проверять полученную информацию и грамотно использовать современные цифровые инструменты. Как показывает история, потеря некоторых навыков может означать не деградацию, а смену вектора развития и замену их новыми, более значимыми, а потеря старого в таком случае будет являться соразмерной «платой» за развитие.

Современные психологические исследования уже позволяют экспериментально подтвердить наличие важных позитивных особенностей и преимуществ у современного виртуального, сетевого, цифрового типа мышления. Так, А. Н. Алехин и А. А. Грекова поставили эксперименты, позволяющие сравнить его с мышлением людей старших поколений, сформировавшихся как личности до эпохи Интернета («цифровых мигрантов»). Для этого были использованы хорошо известные психологические методики – «Исключение лишнего» и «Сравнение понятий». Было обнаружено, что в эпоху Интернета мышление психически здоровых молодых людей приобретает своеобразный «псевдопатопсихологический» характер [11, с. 162] – то есть в своих отдельных проявлениях оно напоминает мышление шизофреника, однако на самом деле «природа ППФ (псевдопатопсихологических феноменов – С. К., В. С., С. О.) обусловлена не патологическим психическим процессом, а культурно-историческим контекстом» [11, с. 165]. Краткую характеристику такого типа мышления давали уже мыслители двадцатого века. «Такой тип психологического отношения к миру Ж. Бодрияйр обозначил понятием “шизофрения”, не вкладывая в этот термин клинического смысла» [12, с. 139]. Человек при этом все чаще оперирует не с образами вещей, а с симулякрами [см.: 11, с. 171], но такая подмена обусловлена не только утратой смысла, но и выработкой особого стиля познания, хорошо согласующегося с идеалами постнеклассической науки. «Мышление современных студентов, – делают вывод А. Н. Алехин и А. А. Грекова, – оперирует за пределами видимого и очевидного, перебирает различные точки зрения, варианты восприятия. Современные психически здоровые молодые люди озадачиваются поиском чего-то спрятанного за видимым, анализом различных вариантов решения тривиальных задач» [11, с. 166]. Авторы исследования приводят обобщенные выводы ряда современных психологов: «Высокая скорость и большой объем информационных потоков, требования к скорости принятия решений, вплоть до изменений физиологических стереотипов работы с информацией (движение глаз при работе с текстом, микродвижения рук), отличают представителей цифрового поколения от “цифровых эмигрантов”, для которых включение в цифровую среду является скорее вынужденным, фрагментарным, а не привычным» [11, с. 163]. Таким образом, «цифровой сдвиг» фиксируется в человеческом мышлении и деятельности и на психологическом, и на психофизиологическом уровне. Практическая педагогика работает сейчас с обучающимися, которые по складу мышления заметно отличаются от современников Яна Амоса Каменского или Иоганна Генриха Песталоцци.

Получается, что главной угрозой для современного человека является не развитие искусственного интеллекта, а пассивное потребление новых технологий. Опасным для человека может стать только нежелание дальнейшего развития и принятие новых технологий без критического мышления, которое и должно закладываться в процессе образования. В таком случае мыслительные возможности человека могут действительно ослабеть. Поэтому необходимо не уходить в крайности, отказываясь от искусственного интеллекта или абсолютизируя его возможности, а уметь находить баланс между самостоятельной интеллектуальной работой и помощью извне.

Также нельзя забывать, что, помимо рациональности, человеческое мышление содержит иррациональное зерно. Никакое открытие не может быть сделано рационально, на основе предыдущего опыта, оно всегда уникально и происходит благодаря интуиции, а создание искусственной интуиции пока не предвидится.

Список литературы

1. Хайдеггер М. Отрешённость // Разговор на проселочной дороге. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 102–111.

2. Ellul J. The Technological Society. – New York: Vintage Books, 1964. – 450 p.

3. Агацци Э. Идея общества, основанного на знаниях // Вопросы философии. – 2012. – № 10. – С. 3–19.

4. Stiegler B. Technics and Time, 3: Cinematic Time and the Question of Malaise. – Stanford, California: Stanford University Press, 2011. – 261 p.

5. Manche S. The Problem Is Proletarianisation, Not Capitalism: A Critique of Bernard Stiegler’s Contributive Economy // Radical Philosophy. – 2021. – No. 2.11. – Pp. 38–50.

6. Spitzer M. Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. – München: Droemer Knaur, 2012. – 368 s.

7. Мухаметзянов И. Ш. Цифровая трансформация образования, цифровая деменция и доказательная педагогика // Информатизация образования и науки. – 2024. – № 2 (62). – С. 34–43.

8. Sparrow B., Liu J., Wegner D. M. Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips // Science. – 2011. – Vol. 333. – Is. 6043. – Pp. 776–778. DOI: 10.1126/science.1207745

9. Вегнер Д., Уорд А. Как Интернет меняет наш мозг // В мире науки. – 2014. – № 2. – С. 98–102.

10. Lee H-P., Sarkar A., Tankelevitch L., Drosos I., Rintel S., Banks R., Wilson N. The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects from a Survey of Knowledge Workers // CHI 2025: CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. – April 2025. – Pp. 1–22. DOI:10.1145/3706598.3713778

11. Алехин А. Н., Грекова А. А. Особенности формирования мышления в условиях цифровой среды // Клиническая и специальная психология. – 2019. – Т. 8. – № 1. – C. 162–176. DOI: 10.17759/psycljn.2019080110

12. Алехин А. Н., Грекова А. А. «Псевдопсихопатологические» формы мышления в современных условиях // Вестник психотерапии. – 2018. – № 66 (71). – С. 137–151.

References

1. Heidegger M. Memorial Address [Otreshennost]. Razgovor na proselochnoy doroge (Country Path Conversations). Moscow: Vysshaya shkola, 1991, pp. 102–111.

2. Ellul J. The Technological Society. New York: Vintage Books, 1964, 450 p.

3. Agazzi E. The Idea of a Knowledge-Based Society [Ideya obschestva, osnovannogo na znaniyakh]. Voprosy filosofii (Problems of Philosophy), 2012, no. 10, pp. 3–19.

4. Stiegler B. Technics and Time, 3: Cinematic Time and the Question of Malaise. Stanford, California: Stanford University Press, 2011, 261 p.

5. Manche S. The Problem Is Proletarianisation, Not Capitalism: A Critique of Bernard Stiegler’s Contributive Economy. Radical Philosophy, 2021, no. 2.11, pp. 38–50.

6. Spitzer M. Digital Dementia: How We Make Us and Our Children Mad [Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen]. München: Droemer Knaur, 2012, 368 p.

7. Mukhametzyanov I. Sh. Digital Transformation of Education, Digital Dementia and Evidence-Based Pedagogy [Tsifrovaya transformatsiya obrazovaniya, tsifrovaya dementsiya i dokazatelnaya pedagogika]. Informatizatsiya obrazovaniya i nauki (Informatization of Education and Science), 2024, no. 2 (62), pp. 34–43.

8. Sparrow B., Liu J., Wegner D. M. Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips. Science, 2011, vol. 333, is. 6043, pp. 776–778. DOI: 10.1126/science.1207745

9. Wegner D. M., Ward A. F. How Google Is Changing Your Brain [Kak Internet menyaet nash mozg]. V mire nauki (Scientific American), 2014, no. 2, pp. 98–102.

10. Lee H-P., Sarkar A., Tankelevitch L., Drosos I., Rintel S., Banks R., Wilson N. The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects from a Survey of Knowledge Workers. CHI 2025: CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, April 2025, pp. 1–22. DOI:10.1145/3706598.3713778

11. Alekhin A. N., Grekova A. A. Peculiarities of Thinking Formation in the Digital Environment [Osobennosti formirovaniya myshleniya v usloviyakh tsifrovoy sredy]. Klinicheskay v spetsialnaya psikhologiya (Clinical Psychology and Special Education), 2019, vol. 8, no. 1, pp. 162–176. DOI: 10.17759/psycljn.2019080110

12. Alekhin A. N., Grekova A. A. “Pseudopsychopathological” Forms of Thinking in Modern Conditions [“Psevdopsikhopatologicheskie” formy myshleniya v sovremennykh usloviyakh]. Vestnik psikhoterapii (Bulletin of Psychotherapy), 2018, no. 66 (71), pp. 137–151.

Ссылка на статью:

Коломийцев С. Ю., Михлин В. С., Орлов С. В. Изменение процессов обучения и мыслительных процессов под влиянием современных цифровых технологий // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2025. – № 1. – С. 69–78. URL: http://fikio.ru/?p=5898.

© Коломийцев С. Ю., Михлин В. С., Орлов С. В., 2025