УДК 930.1

Либерман Яков Львович – доктор наук honoris causa, профессор Российской академии естествознания, действительный член Международной академии наук о природе и обществе, Екатеринбург, Россия.

Email: yakov_liberman@list.ru

SPIN: 5886-8260

Горбунова Любовь Николаевна – Сибирский федеральный университет, кафедра «Техносферная и экологическая безопасность», Красноярск, Россия.

Email: LNGorbunova@sfu.kras.ru

SPIN: 4966-9215

Авторское резюме

Состояние вопроса: Рассмотрено явление ускорения времени как физического, исторического процесса и как психологического явления.

Результаты работы: Человечество стоит перед дилеммой – пойти по принципиально новому пути развития либо деградировать и исчезнуть. Разрешение этой дилеммы может осуществляться самой историей, либо действием внешних космических, межгалактических сил. Можно построить достаточно строгие математические модели, отражающие различные варианты развития цивилизации.

Область применения результатов работы: Предложенную идею об ускорении исторического времени, о переходе от одного периода к каждому последующему периоду эволюции человечества можно использовать для построения научной теории современного этапа развития общества.

Выводы: Даже очень слабое случайное событие в развитии человечества может привести к глобальным изменениям в историческом процессе с серьезными последствиями. Существует возможность выбора благоприятного пути – дальнейшего прогрессивного развития человечества или неблагоприятного – по пути ядерной катастрофы и «конца света».

Ключевые слова: историческое время; жизненный цикл; развитие человечества; логистическая кривая; точка сингулярности; точка бифуркации; «конец света».

On the Acceleration of Historical Time and Possible Scenarios of “the End of the World”

Lieberman Yakov Lvovich – Doctor of Science honoris causa, Professor of the Russian Academy of Natural Sciences, Full Member of the International Academy of Sciences of Nature and Society, Yekaterinburg, Russia.

Email: yakov_liberman@list.ru

Gorbunova Lyubov Nikolaevna – Siberian Federal University, Department of “Technosphere and Environmental Safety”, Krasnoyarsk, Russia.

Email: LNGorbunova@sfu.kras.ru

Abstract

Background: The phenomenon of time acceleration as a physical, historical process and as a psychological fact is considered.

Results: Humanity faces a dilemma – to take a fundamentally new path of development or to degrade and disappear. The resolution of this dilemma can be carried out by history itself, or by the action of external cosmic, intergalactic forces. It is possible to build sufficiently rigorous mathematical models reflecting various options for the development of civilization.

Implications: The proposed approach to the acceleration of historical time, the transition from one period to each subsequent period of human development can be used to formulate a scientific theory of the current stage of society development.

Conclusion: Even a very weak random event in human development can lead to global changes in the historical process with serious consequences. There is a possibility of choosing a favorable path – further progressive development of humanity or an unfavorable one – along the path of a nuclear catastrophe and “the end of the world”.

Keywords: historical time, life cycle, human development, logistic curve, singularity point, bifurcation point, “end of the world”.

В последние годы в научной и научно-популярной печати все больше и больше появляется статей, в которых рассматривается явление ускорения времени. Все эти статьи можно разделить на три группы [1–3]: описывающие ускорение времени как физический процесс, как исторический процесс и как психологическое (психофизиологическое) явление.

В первой из перечисленных групп статей ускорение времени характеризуется уменьшением времени, за которое наша планета Земля делает один оборот вокруг своей оси. Причина этого заключается в том, что на нее влияет изменение земного климата (таяние ледников, повышение температуры Мирового океана), ветры, изменение расстояния до Луны (за последние 500 миллионов лет – на несколько сантиметров) и т. п. С начала XVIII века скорость вращения Земли меняется мало. Быстрее всего Земля вращалась в 1870 году (длительность суток составляла на 0,003 с короче эталонных), а медленнее всего – в 1903 году (земные сутки были длиннее эталонных на 0,004 с). С 1973 года и по настоящее время Земля ускоряет свое вращение [2, с. 701]. Таким образом, несмотря на то что оно весьма мало, физическое ускорение времени имело и имеет место не только в прошлом, но и в настоящем.

Поскольку перечисленные выше причины действуют на скорость вращения Земли неравномерно, то и ускорение физического времени происходит неравномерно, но в целом тенденция к ускорению сохраняется. Существуют современные исследования, показывающие, что и историческое время непостоянно [4].

Скорость исторического времени, в отличие от физического, удобно определять иначе: как число N(t) чрезвычайно значимых для человечества событий, отнесенное к отрезку времени Δt, за которое эти события произошли.

Первые научные публикации, рассматривающие историческое время в таком ключе, появились в 1930 году, когда понятия «астрономическое» и «историческое» время размежевались. В дальнейшем внимание ученых сосредоточилось на периодизации истории.

Всю историю жизни на Земле можно разбить на несколько крупных периодов [5] с существенно отличающимися N(t) и Δt. Одни ученые полагают, что каждый последующий период в 3–4 раза короче предыдущего, а N(t) в нем в 2–3 раза больше, другие называют иные числа, но все они сходятся во мнении, что при переходе от периода к периоду N(t) растет, а Δt – сокращается. При этом представления о том, сколько основных периодов земной жизни можно выделить, у них различаются. Некоторые считают, что таких периодов 6, некоторые – 8, некоторые – 10, а кое-кто – даже 20. Если число периодов принять, например, равным 7, то они могут быть приблизительно следующими.

Первый – зарождение жизни на Земле, появление одноклеточных, многоклеточных организмов, животных, а затем «человека прямоходящего».

Второй – появление «человека разумного», семьи, развитие использования огня, меди.

Третий – использование железа, зарождение цивилизации и городов, интенсификация разделения труда.

Четвертый – возникновение и развитие промышленного производства.

Пятый – использование пара, электричества, революция в физике и химии.

Шестой – развитие автоматизации, электроники, атомной энергетики, космических исследований.

Седьмой – интенсификация информатизации, развитие искусственного интеллекта.

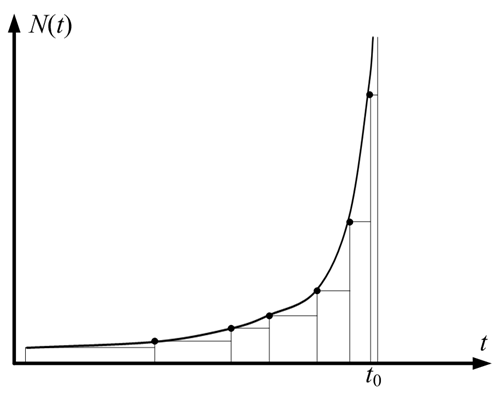

Если принять во внимание, что за укрупненными описаниями перечисленных периодов стоят совокупности событий, подчиняющихся указанным выше изменениям N(t) и Δt, то последовательность исторических периодов земной жизни можно представить в виде ступенчатого графика, показанного на рисунке 1, что часто и делают [5].

Рисунок 1 – Развитие жизни на Земле как последовательность исторических периодов

Ступенчатый график довольно наглядно иллюстрирует явление ускорения исторического времени, но затрудняет его математический анализ. Поэтому в случаях, когда это требуется, применяют аппроксимирующую его кривую, проходящую через начальные точки периодов и описываемую уравнением гиперболы, имеющим вид [6, с. 9]

Кривая – гипербола (о смысле to– ниже), однако она создает несколько превратное представление о процессе ускорения исторического времени. Глядя на нее, кажется, что процесс происходит плавно, без каких-либо особых эксцессов. Между тем очевидно, что без них переход от периода к периоду совершаться не может. Ведь предпосылки перехода к каждому последующему периоду зреют в предыдущем, и когда они «прорываются» в будущее, от гиперболы неминуемы отклонения. Какой же они имеют вид?

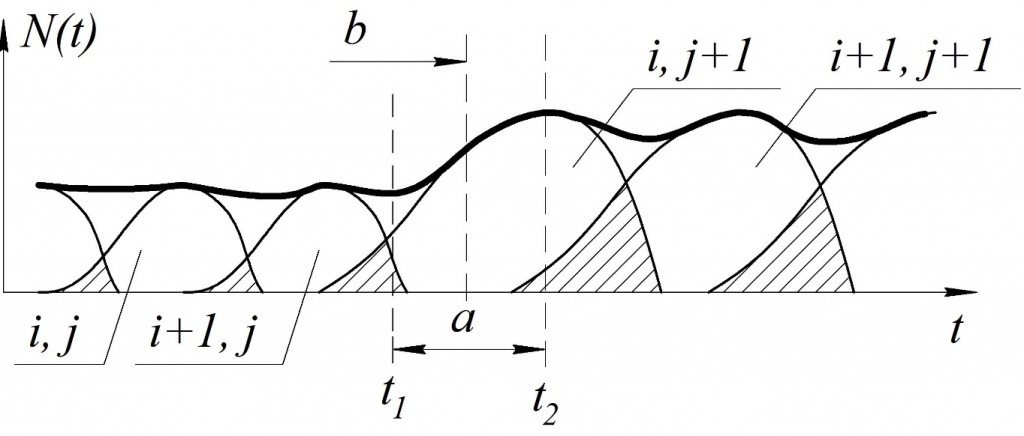

Как известно, всякий инновационный процесс за свою жизнь проходит несколько стадий, образующих его жизненный цикл: зарождение – развитие – реализация – завершение [7]. Такие жизненные стадии проходят все биологические, технические, геофизические и прочие процессы и объекты. События, составляющие тот или иной исторический период, – не исключение. Они проходят такие же стадии – зарождаются, развиваются, достигают уровня наибольшей реализации и заканчиваются. Завершение одного события,i-го, обычно инициирует возникновение и начало развития другого, (i+1)-го, и, как правило, по времени они совпадают, причем до окончания i-го. В этом и заключено упомянутое выше созревание предпосылок каждого последующего ((j+1)-го) исторического периода в предыдущем (j-ом). Все это демонстрирует рисунок 2, где i, j; i + 1, j; i, j + 1; i + 1, j + 1 – обозначения жизненных циклов i-ых и (i+1)-ых событий j-го и (j+1)-го периодов, заштрихованы зоны совпадения стадий жизненных циклов, а – участок перехода от j-го к (j+1)-му историческому периоду, в – середина участка а.

Из рисунка 2 видно, что участок N(t) длительностью а представляет собой логистическую кривую, которую, согласно [8], удобно описывать уравнением

где М – высота кривой, равная N(t2) – N(t1).

Рисунок 2 – Жизненные циклы инновационных процессов при смене исторических периодов

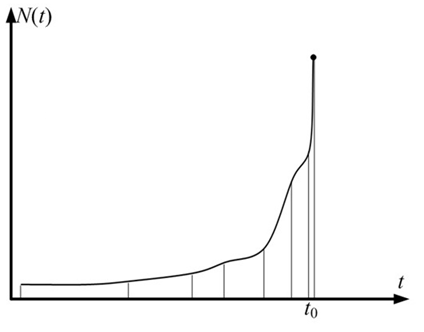

С помощью уравнения (2) можно сгладить резкие переходы от периода к периоду на ступенчатом графике и скорректировать гиперболу (рисунок 3). Это делает их более полно отражающими сущность рассматриваемого процесса.

Рисунок 3 – Гипербола истории, скорректированная с помощью уравнения логистической кривой

Вместе с тем уравнение (2) позволяет ответить и на поставленный вопрос о видах возможных отклонений исследуемого процесса от гиперболы. Оно показывает, что в середине «в» участка «а» есть точка перегиба – смены вогнутой логистической кривой на выпуклость. Это точка, в которой функция N(t) обладает повышенной чувствительностью ![]() к малым, даже незначительным изменениям аргумента t. В ней даже очень слабое (по сравнению с другими) случайное событие может привести к глобальным изменениям в историческом процессе. Такая точка, называемая точкой бифуркации [9], по существу является историческим моментом, который может иметь серьезные последствия, и обусловливает возможность выбора благоприятного или неблагоприятного пути дальнейшего течения истории. Характерный пример – Карибский кризис 1962 года вблизи рубежа пятого и шестого исторических периодов, когда в ответ на размещение американских военных баз в Турции СССР отправил ракеты на Кубу. Возникла угроза Третьей мировой войны, и момент отыскания компромисса между США и СССР (начала войны или дипломатического решения вопроса) стал точкой бифуркации, в которой Н. Хрущев и Д. Кеннеди могли направить историю по пути дальнейшего прогрессивного развития человечества или по пути ядерной катастрофы.

к малым, даже незначительным изменениям аргумента t. В ней даже очень слабое (по сравнению с другими) случайное событие может привести к глобальным изменениям в историческом процессе. Такая точка, называемая точкой бифуркации [9], по существу является историческим моментом, который может иметь серьезные последствия, и обусловливает возможность выбора благоприятного или неблагоприятного пути дальнейшего течения истории. Характерный пример – Карибский кризис 1962 года вблизи рубежа пятого и шестого исторических периодов, когда в ответ на размещение американских военных баз в Турции СССР отправил ракеты на Кубу. Возникла угроза Третьей мировой войны, и момент отыскания компромисса между США и СССР (начала войны или дипломатического решения вопроса) стал точкой бифуркации, в которой Н. Хрущев и Д. Кеннеди могли направить историю по пути дальнейшего прогрессивного развития человечества или по пути ядерной катастрофы.

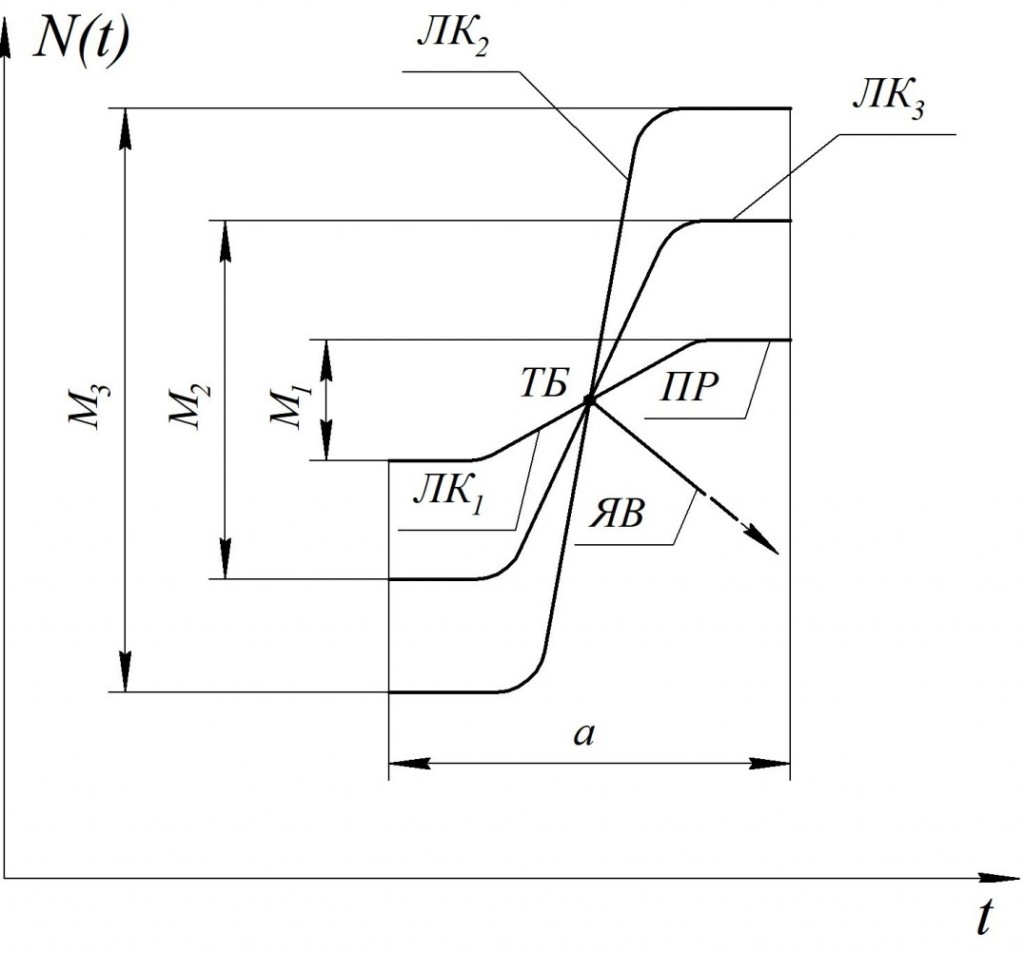

На рисунке 4 представлены возможные варианты (сценарии) хода мировой истории – в частности, в результате Карибского кризиса. Здесь ЛК1 – логистическая кривая до и после разрешения кризиса, ТБ – точка бифуркации, ПР – сценарий прогрессивного (послекризисного) развития, ЯВ – ядерная война. Линия ЯВ имеет вид резко ниспадающего ответвления от ЛК1, и чем она круче, тем больше отклонение от плавной исторической гиперболы она создает.

Однако существенные отклонения от гиперболы могут иметь вид не только ответвлений от логистической кривой в точке бифуркации. Если проанализировать графики, приведенные на рисунках 4 и 3, и уравнение (2), то нельзя не заметить, что в зависимости от соотношения величин M и а логистическая кривая ЛК1 поворачивается относительно точки бифуркации (перегиба) и может принимать различные положения, более (ЛК2) или менее (ЛК3) близкие к вертикали. Чем больше М/а, тем кривая к вертикали ближе, и тем больше чувствительность η = dN(t)/dt описываемого N(t) процесса. Но чем выше чувствительность, тем «сильнее» отклик N(t) на весьма малые изменения t, а потому с ростом М/а функция N/(t) по форме приближается к функции, которую можно назвать модифицированной функцией Хевисайда

Рисунок 4 – Варианты логистической кривой в зависимости от отношения M/а

Указанное приближение и создает ряд отклонений исторического процесса от гиперболы, не тождественных упомянутому выше ответвлению от логистической кривой в точке бифуркации. Они являются реакциями дальнейшего хода истории на превращение процесса смены периодов в соответствии с формулой (2) на процесс, инициированный формулой (3), и обусловлены тем, что жизненный цикл события, следующего за превращением, искажается. Он уже имеет не типичную структуру «зарождение – развитие – реализация – завершение», изображения которой похожи на купол со смещением, как на рисунке 2, а выглядят так, как показано на рисунке 5. Графики на последнем представляют варианты решения неоднородного дифференциального уравнения второго порядка

при разных сочетаниях значений коэффициентов К, ℓ и m.

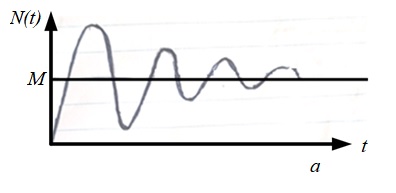

Вариант на рисунке 5, а демонстрирует отклонения N(t) от гиперболы, являющиеся колебательными, но затухающими, что указывает на сохранение историческим процессом устойчивости.

Рисунок 5 – Отклонения исторического процесса от гиперболы, имеющие колебательный характер

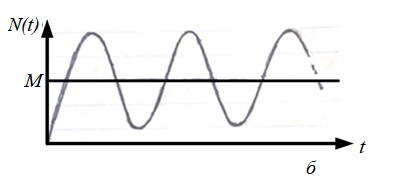

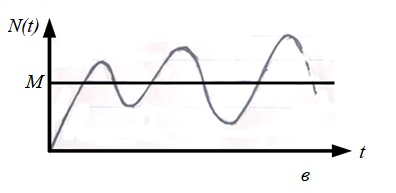

Вариант на рисунке 5, б иллюстрирует возможность возникновения незатухающих колебаний, ставящих процесс на грань устойчивости, а вариант на рисунке 5, в показывает, что колебания могут стать и такими, что процесс исторического развития устойчивость потеряет.

Теоретически отклонения исторического процесса от гиперболы могут иметь любой вид из перечисленных, да еще и их разновидности. Тем не менее, в действительности одни из них возникают часто, другие – редко, а некоторые вообще крайне редко. Так, отклонения, связанные с изменением политического строя, подобные тем, что происходили в СССР в конце 1980-х годов – начале 1990-х годов, довольно часто колебательные затухающие (вначале произошел всплеск антикоммунизма, затем наступило разочарование, и вырос авторитет КПРФ, а далее политическая активность российского общества постепенно стабилизировалась и пришла к тому, что есть сегодня). Отклонения же, аналогичные тем, что возникли в России на рубеже XIX и XX веков, тоже колебательные, но не затухающие. Вначале они привели историю страны на грань устойчивости, а затем к потере устойчивости. Вероятно, именно поэтому великие революции, сопровождавшиеся гражданскими войнами, такие как тогда в России или в XVIII веке во Франции, совершаются не так уж часто.

Рассматривая уравнение (1) и отклонения действительного N(t) от гиперболы, описывающей процесс исторического развития человечества, нельзя не обратить внимание на то, что по мере увеличения N(t) с ростом t значения N(t) могут достичь величины N(tо), при которой дальнейший рост N(t) будет происходить чрезвычайно быстро. Причем за отрезок времени чрезвычайно короткий, по длине приближающийся к нулю. Точка tо станет как бы сконцентрированным, «сгущенным» отрезком Δt. Но чрезвычайно быстрый рост N(t) при Δt → 0 влечет за собой N(t) → ∞, что лишено математического смысла. Таким образом, tо есть точка, в которой дальнейшее ускорение исторического времени есть некоторая абстракция, означающая, что процесс развития человечества по гиперболе тоже теряет смысл и прекращается. Похожая ситуация имеет место в физике, когда говорят о предельном уплотнении и сгущении материи. Там при этом употребляют довольно общий термин «сингулярность» или конкретно: сингулярность пространства, гравитационная сингулярность [10]. Здесь же его правомерно использовать, трактуя и конкретизируя, как сингулярность времени.

Сингулярность времени, а вернее точка сингулярности tо – отчасти есть своеобразная точка бифуркации, в которой человечество стоит перед дилеммой – пойти ли по принципиально новому пути развития, возросшем на почве предыдущего, либо деградировать и исчезнуть. В том и другом варианте существование tо означает своеобразный «конец света» – света, охватывающего все периоды земной жизни с t<tо. Все же точка сингулярности – не совсем точка бифуркации. Разрешение дилеммы в ней может осуществляться самой историей, ее содержанием и достигнутым уровнем цивилизации, а может – действием неких внешних космических, межгалактических сил.

Каким же образом человечество может ступить на новый путь, используя прошлые достижения? Попробуем это себе представить.

Новый путь развития возможен как результат концентрации и формирования «критической массы» информационных технологий (информационной сингулярности), порождающей «информационный взрыв». Информационные технологии нацелены на формирование «индивидуализированной массы», и создается ощущение, что информация постоянно убывает, исчезает и засоряет пространство жизненного мира человека [11, с. 89].

Приняв точку сингулярности времени за своеобразную точку бифуркации, выявленные ранее отклонения N(t) от гиперболы допустимо интерпретировать и как сценарии «конца света». Это позволяет воспринимать последствия информационного взрыва тоже как колебательные процессы. Затухающие – как устойчивые, незатухающие – как находящиеся на грани устойчивости или неустойчивые. Такие последствия вполне реальны, и современные ученые даже называют дату, когда они начнутся – в интервале 2029–2040 годы [12]. Но если считать, что «конец света» – явление, существенно отличающееся от бифуркации, вызванное не информационным взрывом, а действием каких-то особых факторов типа космических сил, то представление о том, как и когда «конец света» наступит, и соответствующие сценарии станут иными. Попытаемся выяснить, какими же.

Прежде всего, отметим следующее. Так как точка сингулярности времени является конечной точкой периода интенсификации информатизации, то tо есть точка информационной сингулярности, даже если до информационного взрыва в ней дело и не дошло. Поскольку физическими носителями информации служат разного рода сигналы, передача и хранение которых требует соответствующих затрат энергии, между количеством информации и отвечающим ему количеством энергии существует функциональная связь. Эта связь была установлена профессором П. В. Новицким [13, с. 95] и выглядит так:

где WН – энергия (Дж); H – количество информации (бит).

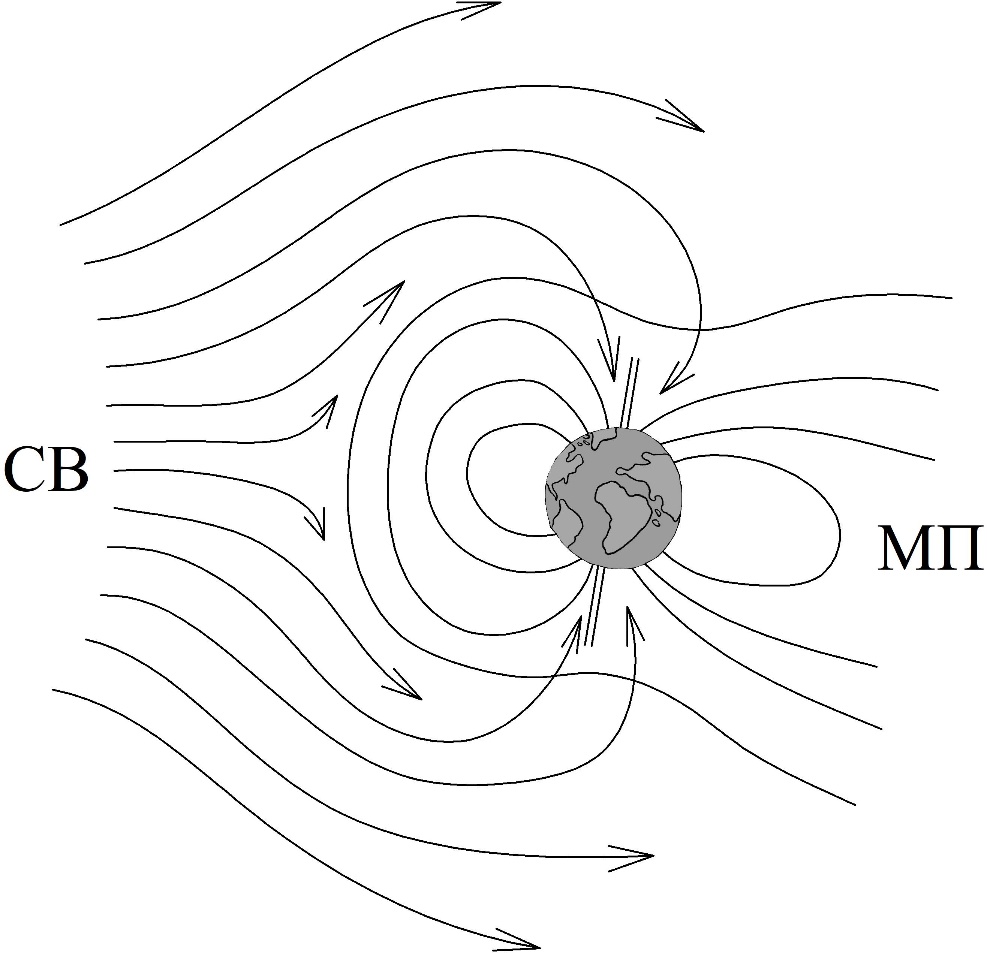

Энергия WН вместе с энергией WMмагнитного поля МП Земли, равной 4,4 ∙ 1025Дж, образует общую энергию последнего. WMв сотни–тысячи раз превышает WH, но обе эти составляющие для сохранения жизни на нашей планете сегодня необходимы. Без WН невозможны управление и связь, без МП–существование человечества как биологического вида. WМ обеспечивает защиту Земли от солнечного ветра СВ, представляющего собой поток заряженных частиц солнечного вещества, движущихся со скоростью от 400 до 800 км/сек. Солнечный ветер СВ деформирует магнитное поле МП и через его лакуны проникает до ионосферы Земли (рисунок 6).

Рисунок 6 – Взаимодействие солнечного ветра и магнитного поля Земли

Лакуны (в данном случае так называемые «каспы») – воронкообразные «отверстия» в магнитном поле, расположенные в зонах высоких широт Северного и Южного полушарий Земли [14]. По объему они относительно невелики, но заметны хотя бы по появлению Полярных сияний, и часть солнечного ветра, имеющую энергию WС, все же пропускают. WС бывает разной: в периоды спокойного Солнца – соизмеримой с WН, во времена солнечных бурь – превышающей WН в несколько раз. Тем не менее, даже при не очень больших величинах WС>WН энергия WС может кардинально нарушить или совсем вывести из строя системы управления и связи Земли. Такая катастрофа произошла, например, 13–14 марта 1989 года в Квебеке – Великая квебекская катастрофа 13 марта 1989 года, когда выброс корональной массы Солнца ударил по Земле [15]. Электросеть Квебека перестала работать, и девять часов миллионы жителей региона были без телефонов, компьютеров, света и тепла. Март 1989 года наглядно показал, что подобные явления могут вообще привести к гибели современной, предельно электрифицированной цивилизации и практически к «концу света».

В настоящее время для предотвращения возможного «конца света» по квебекскому сценарию, или по его еще более масштабным вариантам, во всем мире ведутся исследования и разработки по усилению защиты Земли от солнечного ветра (особенно в зонах «касп») и по изоляции аппаратуры управления и связи от помех, создаваемых электромагнитными полями различного происхождения. Проводятся также работы по защите Земли от опасных объектов типа метеоритов, астероидов и комет. Концентрация информации в точке tо позволяет делать это довольно результативно. Все же опасность «конца света» из-за столкновения Земли с космическими объектами сегодня продолжает оставаться. Даже такой небольшой метеорит, как упавший 15 февраля 2013 года в Челябинской области России, имеющий размер около 18 метров и массу порядка 11 тысяч тонн, нанес разрушения 7320 зданиям. В недавно составленном каталоге опасных для Земли объектов содержатся данные о 30 тысячах астероидов диаметром 140 метров и более [16]. Столкновение с Землей хотя бы одного и них будет иметь последствия куда более страшные, чем в челябинские.

Астрофизики, математики, инженеры и другие специалисты уже предложили такие способы защиты человечества от космических объектов: прогнозирование и выявление высоковероятных столкновений с последующим применением средств защиты на Земле; коррекция траектории движения летящих объектов, разрушения их на подлете к Земле. Наиболее полно из предложенных пока разработаны первые. Они ориентированы и на НЛО (неопознанные летающие объекты), и на космические корабли предполагаемых инопланетян. А «конец света» из-за нашествия последних – совсем не пустая фантазия в духе «Войны миров» Г. Уэллса. Современное состояние информационной техники и информационная сингулярность земного развития уже вполне могут привлечь внимание жителей иных планет. Правда, одни историки считают, что галактические путешественники Землю уже посещали, но другие это опровергают. Все они опираются на одни и те же факты, но вторые более реалистично, а потому убедительнее их объясняют. Скорее всего, до сих пор инопланетяне на Землю не прилетали, но сейчас земляне к их приему готовы. Вопрос только в том, нашли бы мы с ними общий язык. Нашли бы, наверное, если бы захотели. Нужно только, как минимум, чтобы внеземные цивилизации существовали и тоже этого хотели.

Уверенно выделить сигнал от разумных существ пока не удается. Было зафиксировано несколько необычно мощных сигналов, но позднее их идентифицировали как звездные вспышки. Так что вопрос о том, есть ли там на самом деле разумная жизнь, мы не можем проверить [17]. Ответить на него, однако, по мнению специалистов-астрономов, удастся уже к 2036 году [17]. Когда же он будет решен, то возникнет задача поиска взаимопонимания, и от ее решения будет зависеть, ждать ли от контакта «конца света», а если ждать, то какого. По сценариям, описанным в романах И. Ефремова и других писателей-фантастов, или по таким, как в фильмах «Пятый элемент» и «Кин-дза-дза».

Список литературы

1. Молоденский С. М. Влияние электромагнитной связи и ядра с мантией на нутацию Земли // Физика Земли. – 2004. – № 9. – С. 3–13.

2. Сидоренков Н. С. Нестабильности вращения Земли // Вестник Российской Академии наук. – 2004. – № 8. – С. 701–709.

3. Смульский И. И. Эволюция вращательного движения Земли за миллионы лет // Сложные системы. – 2020. – № 1. – С. 4–49.

4. Герасимов Г. И. Историческое время // Философия и культура. – 2018. – № 4. – С. 28–38.

5. Кертман Л. Е. Законы исторических ситуаций // Вопросы истории. – 1971. – № 1. – С. 55–68.

6. Марков А. В., Коротаев А. В. Гиперболический рост в живой природе и обществе. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 200 с.

7. Капица С. Парадоксы роста Земли. Законы развития человечества. – М.: Альпина нон-фикшн, 2010. – 192 с.

8. Карпов С. П. Размышления о понимании истории // Вестник Московского университета. Серия 8: История. – 2018. – № 1. – С. 3–17.

9. Музыка О. А. Бифуркация в природе и обществе: естественно-научный и социосинэнергетический аспект // Современные наукоемкие технологии. – 2011. – № 1. – С. 87–91.

10. Левин А. Удивительная история черных дыр // Популярная механика. – 2005. – № 11. – С. 52–61.

11. Игнатьев В. И., Пальцева Е. А. Человек в виртуальных сетях. Жизнь после «информационного взрыва» // Идеи и идеалы. – 2017. – Т. 1, № 4. – С. 84–94. DOI: 10.17212/2075-0862-2017-4.1-84-94

12. Панов В. А. Сингулярная точка истории // Общественные науки и современность. – 2005. – № 1. – С. 122–137.

13. Туричин А. М., Новицкий П. В., Левшина Е. А. Электрические измерения неэлектрических величин. – Л.: Энергия, 1975. – 576 с.

14. Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. – М.: Мысль, 1967. – 367 с.

15. Осипов Е. М., Махутов Н. А., Данилин A. Н., Иваницкая Л. В., Любарский Д. Р., Скопинцев В. А., Мисриханов М. Ш., Цыганков (II) С. С. Безопасность электрических сетей России от гелиогеомагнитной опасности – необходимый элемент обеспечения энергетической и геоэкологической безопасности // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. – 2010. – № 5. – С. 42–53.

16. Материалы Всероссийской конференции «Астероидно-кометная опасность – 2005», Санкт-Петербург, 3–7 октября 2005 г. – СПб.: Институт прикладной астрономии РАН, 2005. – 374 с.

17. Лапчик А. Д., Чумаков С. А. Внеземные цивилизации: теоретические концепции существования и поиска разума за пределами Земли // Символ науки. – 2020. – № 10. – С. 11–13.

References

1. Molodensky S. M. The Influence of Electromagnetic Coupling and the Core with the Mantle on the Nutation of the Earth [Vliyanie elektromagnitnoy svyazi i yadra s mantiey na nutatsiyu Zemli]. Fizika Zemli (Physics of the Earth), 2004, no. 9, pp. 3–13.

2. Sidorenkov N. S. Instability of the Earth’s Rotation [Nestabilnosti vrascheniya Zemli]. Vestnik Rossiyskoy Akademii nauk (Bulletin of the Russian Academy of Sciences), 2004, no. 8, pp. 701–709.

3. Smulsky I. I. The Evolution of the Earth’s Rotational Movement for Million Years [Evolyutsiya vraschatelnogo dvizheniya Zemli za milliony let]. Slozhnye sistemy (Complex Systems), 2020, no. 1, pp. 4–49.

4. Gerasimov G. I. Historical Time [Istoricheskoe vremya]. Filosofiya i kultura (Philosophy and Culture), 2018, no. 4, pp. 28–38.

5. Kertman L. E. Laws of Historical Situations [Zakony istoricheskikh situatsiy]. Voprosy istorii (Question of History), 1971, no. 1, pp. 55–68.

6. Markov A. V., Korotaev A. V. Hyperbolic Growth in Wild Life and Society [Giperbolicheskiy rost v zhivoy prirode i obschestve]. Moscow: LIBROCOM, 2009, 200 p.

7. Kapitsa S. Paradoxes of the Earth’s Growth. The Laws of Human Development [Paradoksy rosta Zemli. Zakony razvitiya chelovechestva]. Moscow: Alpina non-fikshn, 2010, 192 p.

8. Karpov S. P. Reflections on the Comprehension of History [Razmyshleniya o ponimanii istorii]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 8: Istoriya (Moscow University Bulletin. Series 8: History), 2018, no. 1, pp. 3–17.

9. Musyka O. A. Bifurcation in Nature and Society: Natural-Scientific and Sociosynergetic Aspect [Bifurkatsiya v prirode i obschestve: estestvenno-nauchnyy i sotsiosinenergeticheskiy aspekt]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii (Modern High Technologies), 2011, no. 1, pp. 87–91.

10. Levin A. The Amazing Story of Black Holes [Udivitelnaya istoriya chernykh dyr]. Populyarnaya mekhanika (Popular Mechanics), 2005, no. 11, pp. 52–61.

11. Ignatiev V. I., Paltseva E. A. A Human in Virtual Networks. Life after the “Information Explosion” [Chelovek v virtualnykh setyakh. Zhizn posle “informatsionnogo vzryva”]. Idei i idealy (Ideas and Ideals), 2017, vol. 1, no. 4, pp. 84–94. DOI: 10.17212/2075-0862-2017-4.1-84-94

12. Panov V. A. Singular Point of History [Singulyarnaya tochka istorii]. Obschestvennye nauki i sovremennost (Social Sciences and Contemporary World), 2005, no. 1, pp. 122–137.

13. Turichin A. M., Novitsky P. V., Levshina E. A. Electrical Measurements of Non-Electrical Quantities [Elektricheskie izmereniya neelektricheskikh velichin]. Leningrad: Energiya, 1975, 576 p.

14. Chizhevsky A. L. The Terrestrial Echo of Solar Storms [Zemnoe ekho solnechnykh bur]. Moscow: Mysl, 1967, 367 p.

15. Osipov E. M., Makhutov N. A., Danilin A. N., Ivanitskaya L. V., Lyubarskiy D. R., Skopintsev V. A., Misrikhanov M. S., Tsygankov (II) S. S. Heliogeomagnetic Safety of Electrical Networks of Russia: The Necessary Element of Energy and Geo-Environmental Security [Bezopasnost elektricheskikh setey Rossii ot geliogeomagnitnoy opasnosti – neobkhodimyy element obespecheniya energeticheskoy i geoekologicheskoy bezopasnosti]. Problemy bezopasnosti i chrezvychaynykh situatsiy (Safety and Emergency Problems), 2010, no. 5, pp. 42–53.

16. Materials of the All-Russian Conference “Asteroid–Comet Hazard–2005”, Saint Petersburg, October 3–7, 2005 [Materialy Vserossiyskoy konferentsii “Asteroidno-kometnaya opasnost – 2005”, Sankt-Peterburg, 3–7 oktyabrya 2005 g.]. Saint Petersburg: Institut prikladnoy astronomii RAN, 2005, 374 p.

17. Lapchik A. D., Chumakov S. A. Extraterrestrial Civilizations: Theoretical Concepts of Existence and Search for Intelligence beyond the Earth [Vnezemnye tsivilizatsii: teoreticheskie kontseptsii suschestvovaniya i poiska razuma za predelami Zemli]. Simvol nauki (Symbol of Science), 2020, no. 10, pp. 11–13.

Ссылка на статью:

Либерман Я. Л., Горбунова Л. Н. Об ускорении исторического времени и возможных сценариях «конца света» // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2024. – № 3. – С. 26–40. URL: http://fikio.ru/?p=5720.

© Либерман Я. Л., Горбунова Л. Н., 2024