УДК 612.821; 159.91

Забродин Олег Николаевич – Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова Министерства здравоохранения Российской Федерации», кафедра анестезиологии и реаниматологии, старший научный сотрудник, доктор медицинских наук, Санкт-Петербург, Россия.

E-mail: ozabrodin@yandex.ru

197022, Россия, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 6/8,

тел.: +7 950 030 48 92.

Авторское резюме

Предмет исследования: Анализ этапов жизни и клинической и научной деятельности В. С. Дерябина.

Результаты: Жизненный путь В. С. Дерябина определялся «сверхзадачей» – выяснением физиологических основ психической жизни человека. Этому служили его учеба и работа в лабораториях, руководимых И. П. Павловым, а также возврат к физиологическому эксперименту в средине 30-х гг. Целью явилось исследование функций головного мозга: корково-подкорковых взаимоотношений, интрацентральных отношений, а в психофизиологическом аспекте – изучение аффективности (чувств, влечений и эмоций) и ее роли в психической деятельности. При анализе особое внимание уделено приоритетности исследований В. С. Дерябина: созданию учения о физиологических основах аффективности (монография «Чувства, влечения, эмоции»), психофизиологическому анализу кардинальных проблем психологии (его работы «О сознании», «О Я», «О счастье») и социальной психологии («О потребностях и классовой психологии» и др.).

Выводы: В работах, выполненных в середине 20-х – 50-х гг. ХХ в., В. С. Дерябин впервые осуществил системный подход к анализу роли аффективности в психической деятельности человека.

Ключевые слова: В. С. Дерябин; жизненный путь; корково-подкорковые взаимоотношения; аффективность; социальная психология.

V. S. Deryabin’s Life and Research (To Mark the 140-th Anniversary of His Birth)

Zabrodin Oleg Nikolaevich – Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Anesthesiology and Resuscitation Department, Senior Research Worker, Doctor of Medical Sciences, Saint Petersburg, Russia.

E-mail: ozabrodin@yandex.ru

6/8 Lva Tolstogo str., Saint Petersburg, Russia, 197022,

tel: +7 950 030 48 92.

Abstract

Subject of research: Analysis of the stages of V. S. Deryabin’s life and his clinical and scientific research.

Results: V. S. Deryabin’s life experience was determined by ultimate priority, i. e. to elucidate physiological bases of mental life. This aim was due to his studies and work in the laboratories, headed by I. P. Pavlov, as well as his return to physiological experiments during the mid-1930s . The aim was to study the functions of the brain: cortical – subcortical interactions, intracentral relations and in the psychophysiological aspect – the study of affectivity (feelings, inclinations and emotions) and its role in mental activity. In the paper special attention is given to the priority of V. S. Deryabin’s research: the creation of the doctrine of the physiological bases of affectivity (the monograph ‘Feelings, Inclinations, Emotions’), psycho-physiological analysis of fundamental problems of psychology (his work ‘About Consciousness’, ‘About Ego’, ‘About Happiness’) and social psychology (‘On Needs and Class Psychology’, etc.).

Conclusions: In the works written in the 1920–1950s V. S. Deryabin was the first to provide a systematic approach to the analysis of the role of affectivity in human’s mental activity.

Keywords: V. S. Deryabin; life experience; cortical-subcortical interactions; affectivity; social psychology.

Викторин Сергеевич Дерябин – ученик и продолжатель дела Ивана Петровича Павлова [42; 43], родился 9 ноября 1875 г. по старому стилю в селе Соровском Шадринского уезда Пермской губернии (ныне относится к Курганской области) в семье священника. О происхождении В. С. Дерябина узнаем из аттестата, выданного ему ректором Московского университета в декабре 1911 г: «Из потомственных почетных граждан; имения ни за ним, ни за родителями его не значится». Семья была большой – семеро детей. В детстве Викторин воспитывался в духе трудолюбия, взаимопомощи, честности, скромности, уважения к людям, отрицательного отношения ко всем формам несправедливости.

Учился в Екатеринбургской гимназии. В отличие от своих сверстников, просто и непосредственно воспринимавших жизнь, вдумчивый юноша рано стал интересоваться вопросами о жизни и смерти. Сам Викторин Сергеевич так писал об этом в письме внуку: «Я когда-то думал, что человек — существо разумное, одаренное свободной волею, но, когда перед моими глазами прошла жизнь многих людей в разных ситуациях, я увидел, что дело не так просто, что я, в сущности, не знаю, что такое человек… Человек знает себя со стороны своих чувств, желаний, надежд, опасений, симпатий и антипатий, своих мыслей и намерений, но не знает, как и почему они возникают, не знает их материальной физиологической и социальной обусловленности. Из этого незнания вытекает много самообманов, иллюзий, заблуждений, о которых человек не подозревает. Он очень часто не сознает, что чувства, желания, эгоизм, честолюбие и т. д. управляют его разумом. Когда я увидел это, передо мной встал вопрос: что такое человек с его „свободной волей” и поступками? И я стал психиатром, изучал психологию и физиологию центральной нервной системы, и это определило направление всей моей работы, стало делом жизни» [27, с. 148].

С шестого класса участвовал в работе нелегального гимназического кружка. Сам он писал об этом так: «Читали мы тогда и токовали о всякой всячине: и Дарвина, и Писарева с Добролюбовым, и политэкономию, и об экономическом развитии России, и всякую иную печатную и гектографическую нелегальную литературу – все это было тогда запрещено. Читали, конечно, и легальную литературу. Издавались тогда и программы для самообразовательного чтения в целях выработки мировоззрения» [27, с. 254]. Вспоминая то время, Викторин Сергеевич отмечал, что чтение запрещенной литературы, обсуждение социально-политических вопросов, волновавших студенчество, расширили кругозор и дали хорошую подготовку для поступления в университет.

После окончания гимназии в 1895 г. В. С. Дерябин поступает на отделение естественных наук физико-математического факультета Московского университета. В ту пору Московский университет являлся центром волнений демократически настроенного студенчества. Захватили они и В. С. Дерябина. В январе 1897 г. он был уволен из университета за участие в Союзном Совете студенческих землячеств. Из переписки Московского охранного отделения видно, что В. С. Дерябин по делу о Союзном Совете 23 декабря 1986 г. в г. Москве был обыскан, но, так как 26 декабря 1896 г. выбыл в Калужскую губернию, остался неарестованным. 22 января 1897 г. Московским охранным отделением ДЕРЯБИН В. С. был задержан и по постановлению министра внутренних дел был подчинен гласному надзору полиции на два года, на родине, в Пермской губернии…. Из переписки министерства внутренних дел от 20 ноября 1898 года видно, что ДЕРЯБИН В. С. в 1898 году от гласного надзора полиции был освобожден с воспрещением жительства в столицах вплоть до особого распоряжения [1].

В ту пору уволенным из столичных университетов разрешалось поступать в один из периферийных университетов. В январе 1899 г В. С. Дерябин был принят в число студентов медицинского факультета Юрьевского (ныне – Тартуского) университета, однако и тут продолжал активно участвовать в студенческих волнениях. Уже в марте 1899 г. за участие в общестуденческом съезде в Москве его увольняют под предлогом непосещения лекций. 21 апреля 1899 г. в Москве, в квартире Ильи Ивановича Шишановича, ДЕРЯБИН В. С. был арестован, содержался под стражей в Арбатском полицейском доме и по делу о «Всероссийском студенческом съезде» привлекался к дознанию по 318 ст. ул. о нак. при Московском охранном отделении [1] и выслан на родину в г. Шадринск под гласный надзор полиции.

В августе 1900 г. В. С. Дерябин был вновь принят в число студентов Юрьевского университета, но в марте 1902 г. был уволен за участие в общеинститутской недозволенной сходке. В 1903 г. В. С. Дерябин получает отказ министра народного просвещения на свое прошение о продолжении образования в одном из университетов России, что заставило его для этой цели выехать в Германию.

С 1903 г. по 1908 г. он проходит обучение в Мюнхенском университете. В то время, как известно, в деревне были сильны влияния социалистов-революционеров (эсеров), по-видимому, к ним был близок и В. С. Дерябин. В январе 1906 г он был арестован в Жиздренском уезде Калужской губернии за подстрекательство крестьян деревни Марьино к захвату частновладельческой земли и неплатежу казенных повинностей; с 12 января содержался под стражей в Жиздренской уездной тюрьме, а 5 февраля был выслан под гласный надзор полиции в Архангельскую губернию на четыре года [1]. Во время сессии 1-й Государственной думы В. С. Дерябин получил разрешение уехать за границу и в августе 1906 г. выехал в Мюнхен для продолжения учебы.

На медицинском факультете он с большим увлечением слушал лекции корифея психиатрии Эмиля Крепелина, который впервые выделил шизофрению как самостоятельную нозологическую единицу под названием «деменция прекокс» (раннее слабоумие). Сам В. С. Дерябин подчеркивал, что лекции Э. Крепелина определили для него выбор будущей специальности – психиатрии. Под влиянием ярких лекций Э. Крепелина у В. С. Дерябина сформировался глубокий интерес к психической жизни человека, страстное стремление помочь самым несчастным – психическим больным.

Сохранилось немного сведений о годах учебы В. С. Дерябина в Германии. Хорошее знание немецкого языка впоследствии помогло ему в знакомстве с литературой по психиатрии, психологии и физиологии. Многие книги по этим дисциплинам имелись в оригинале в его библиотеке. На них он часто ссылался в своих работах. Пребыванием В. С. Дерябина в Германии навеяны его высказывания о реакционном влиянии германского государства на студенчество. В «Письме внуку» Викторин Сергеевич писал об этом: «В Германии вопрос об умении держать себя в обществе практически был поставлен так. В университетские города съезжались зеленые молодые люди, часто неуклюжие, застенчивые. В университете они вступали в корпорации, и тут начиналась их муштра. Вновь поступивших – “фуксов” обрабатывали старые корпоранты, давали им всякие поручения, нередко издевательского характера. Они учились танцам, участвовали в балах, учились фехтованию. Они должны были научиться, где нужно быть светскими людьми, а при случае быть дерзкими и нахальными. Для этого служили дуэли. Чтобы вызвать на дуэль, нужно было оскорбить, проявить нахальство. На дуэли нужно было проявить твердость, хладнокровно перенести рану и зашивание ее. И это проделывалось повторно. Выпускался немец, способный делать карьеру и служить своему хищному фатерланду. Так готовила своих людей к жизни аристократия, дворянство и буржуазия» [28, с. 72]. В том же письме он приводит слова своего квартирного хозяина-немца: «Против всего можно пойти, а против моды не пойдешь!» [27, с. 153].

В 1908 г. В. С. Дерябин оканчивает университет, защитив диссертационную работу на степень доктора медицины: «Zur Kenntnis der malignen Nebennierentumoren» [51]. К моменту окончания университета в 1908 году ему 33 года. Можно видеть, что участие в студенческом движении, преследования царского правительства помешали ему вовремя получить высшее образование и посвятить себя избранной специальности. Викторин Сергеевич впоследствии в своем «Эпилоге» [32] положительно оценил период своего «студенческого бунтарства».

В биографии В. С. Дерябина, как увидим далее, было немало моментов, когда он как бы все начинал сначала – иногда в силу обстоятельств, иногда – сознательно, но это не лишало его мужества, целеустремленности, не нарушало предопределенную личностью «линию жизни».

В контексте настоящего времени, связанного с переоценкой нашего исторического прошлого, меры воздействия царской администрации в отношении студентов-бунтарей, добивавшихся регулирования общественной жизни студенчества и прогрессивного решения социальных вопросов, нельзя не признать относительно мягкими. Подобные репрессии коснулись и известного в будущем поэта Максимилиана Волошина – активного участника студенческих волнений в Московском университете, арестованного по делу о Всероссийском студенческом съезде в 1900 г. [47]. Репрессивные меры заключались во временном исключении из университета с высылкой на родину с правом последующего поступления в высшее учебное заведение. Трижды исключенный из российских университетов (один раз – из Московского, дважды – из Юрьевского), В. С. Дерябин все же имел возможность завершить образование за границей с последующим правом получить врачебную специальность на родине.

Для того чтобы получить право заниматься врачебной практикой в России, необходимо было сдать «лекарские экзамены». В связи с этим в 1908 г. доктор медицины Мюнхенского университета Викторин Сергеевич Дерябин, бывший студент Московского и Юрьевского университетов, обратился в Министерство Народного просвещения с ходатайством разрешить ему подвергнуться экзаменам на звание лекаря в медицинской испытательной комиссии при одном из российских университетов. Такое разрешение было получено, и в 1909 г. им были сданы лекарские экзамены при Московском университете.

С января по ноябрь 1910 г. В. С. Дерябин служил уездным врачом сначала в Пинежском уезде Архангельской губернии, затем на родине – в Шадринском уезде Пермской губернии. Однако Викторин Сергеевич неуклонно стремился стать психиатром. С этой целью он работает сначала экстерном, а с февраля 1911 г. – ординатором психиатрической клиники Московского университета, директором которой был профессор Владимир Петрович Сербский. О работе у В. П. Сербского В. С. Дерябин вспоминал следующее. «Когда я был в клинике, директором был очень хороший старик. От него зависело, кого из оканчивающих ординаторов он оставит при клинике в качестве ассистента. Я, вновь поступивший, наблюдал, как ему стараются угодить. Он любил, чтобы ему для журнала давали рефераты иностранных статей. И вот один ему даст три реферата, другой пять, тогда в следующий раз первый тащит семь. Один молодой ординатор проявлял горячий энтузиазм ко всему, что нравилось старику. Посмотрел я на эту конкуренцию и решил, что эта дорога не для меня, в такую конкуренцию я не вступлю. Для меня лишь есть путь работы и конкуренции лишь путем – кто лучше кого сделает» [28, с. 72].

Специализации по психиатрии помешали общественные события, взволновавшие Московский университет. По приказу реакционного министра народного просвещения Л. Д. Кассо, отличавшегося антисемитизмом, из университета были уволены известные прогрессивными взглядами профессора А. А. Мануилов и М. А. Мензбир. В. П. Сербский в знак протеста против этого увольнения подал заявление об уходе из университета. Из солидарности с ним в сентябре 1911 г. отказались от должности многие преподаватели и врачи, среди которых был и В. С. Дерябин, верный своим общественным убеждениям.

С января 1911 г. по февраль 1912 г. В. С. Дерябин сдает докторантские экзамены при Московском университете. В это время он связывает свою судьбу со студенткой женских медицинских курсов Еленой Александровной Захаровой, ставшей женой и впоследствии врачом-психиатром, верным другом и помощником В. С. Дерябина в жизни и работе, матерью троих детей – Нины (род. в 1912 г.), Сергея (род. в 1918 г.) и Ольги (род. в 1919 г.).

С декабря 1912 г. по июнь 1914 г. В. С. Дерябин работает в лабораториях академика И. П. Павлова в Императорских Военно-медицинской академии (ИВМА) и Институте экспериментальной медицины (ИИЭМ) в качестве соискателя. В этих лабораториях в ту пору широко развернулись работы по физиологии высшей нервной деятельности (ВНД). «Лишь один из учеников И. П. Павлова в этот период был психиатром, но и то оставившим психиатрию и избравшим своей новой специальностью физиологию (Дерябин)» [44, с. 20].

И. П. Павлов поручил В. С. Дерябину работу по физиологии времени как условного возбудителя слюнных желез. Параллельно этой работе он продолжал изучать невропатологию и психиатрию в соответствующих учреждениях, в частности, в течение 1912–1913 учебного года слушал курс лекций в Императорском клиническом институте (впоследствии – Государственный Институт для усовешенствования врачей (ГИДВ), позднее – Медицинская академия последипломного образования (МАПО), ныне – Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова). Лекции читали профессора Л. В. Блуменау, З. М. Вайнштейн, Л. М. Кутузов, М. Е. Колпакчи и другие видные ученые.

И. П. Павлов очень требовательно относился к выполнению экспериментов начинающими сотрудниками, а с допустившими в проведении опытов небрежность, невнимательность без сожаления расставался. В. С. Дерябин – вдумчивый и педантичный в исследованиях – выдержал экзамен на право работать у И. П. Павлова. Об этом свидетельствует характеристика, данная ему И. П. Павловым 24 июня 1924 г. [43, c. 202–203]: «Сим свидетельствую, что знаю д-ра В. С. Дерябина по его работе по физиологии головного мозга в заведуемой мной физиологической лаборатории Института Экспериментальной Медицины. На основании этого знакомства должен рекомендовать его как в высшей степени добросовестного, наблюдательного и вдумчивого научного работника, каковые качества особенно выступили в трудной области исследования, которую представляет сейчас физиология больших полушарий, изучаемая по новому методу (условных рефлексов).

Ленинград Проф. И. П. Павлов»

Полученные экспериментальные данные послужили материалом для докторской диссертации «Дальнейшие материалы к физиологии времени как условного возбудителя слюнных желез» [3], которую В. С. Дерябин успешно защитил на заседании Ученого Совета ИВМА в марте 1917 г. Оппонентами (тогда их называли цензорами) по диссертации выступали профессора И. П. Павлов, Н. П. Кравков и доцент Л. А. Орбели.

В августе 1914 г. в связи началом 1-й Мировой войны В. С. Дерябин был мобилизован и служил последовательно младшим врачом пешей дружины, врачом пехотного полка, ст. ординатором дивизионного лазарета. С июня по сентябрь 1917 г. он состоял членом Главного Военно-Санитарного Совета, будучи выбранным врачами Юго-Западного фронта. С сентября 1917 г. был ординатором эвакуационного госпиталя для нервных и душевно больных. По демобилизации, с марта 1918 г. по август 1919 г. В. С. Дерябин работал в Шадринском Земстве сначала санитарным врачом, затем врачом Городской Земской больницы. В августе 1919 г. он был мобилизован в армию Колчака, а с января по март 1920 г. служил помощником главного врача 2-го Петропавловского госпиталя Красной Армии.

Бурные годы империалистической и гражданской войн нарушили судьбы миллионов людей, помешали они и В. С. Дерябину своевременно включиться в работу врача-психиатра. Такая возможность представилась в августе 1920 г., когда В. С. Дерябин с семьей – женой и тремя детьми переезжает в старинный университетский город Западной Сибири Томск. Здесь он с августа 1920 г. по ноябрь 1922 г. работает последовательно ординатором, зам. главного врача по медико-санитарной части, а в 1923 г. – главным врачом Сибирской областной психиатрической больницы [46].

В архиве лечебницы сохранился рапорт В. С. Дерябина от 8.08.20, заставшего больницу в плачевном состоянии: «Доношу, что вверенное мне отделение находится в крайне тяжелом положении. Внешний вид палат производит удручающее впечатление на сознательных, в особенности впервые поступивших больных: голые стены, истертый пол, койки, не покрытые простынями и одеялами. В отделении расставлено 60 коек, а число больных доходит до 120. Часть больных помещается подвое на койке, часть на полу… Количество персонала явно недостаточно…из 27 сиделок, положенных по штату, имеется 11…. Много истощенных, цинготных, дизентерийных больных… Ванны в отделении не работают…слабые и неопрятные больные не моются по нескольку месяцев» [46].

В воспоминаниях, впервые публикуемых, дочь В. С. Дерябина Нина Викториновна Дерябина так писала о том времени: «Состав врачей в Томской психиатрической больнице был очень неоднороден. Старшее поколение врачей работало там еще до революции и держалось обособленно…. Папа принадлежал к среднему поколению врачей. Позднее все больше стало появляться молодых способных специалистов, окончивших медицинский институт в Томске. Они явно тяготели к отцу». Среди учеников В. С. Дерябина были врачи: Игорь Стапанович Сумбаев, Александра Степановна Борзунова, Яков Львович Виккер и др., ставшие впоследствии профессорами, заведующими кафедр.

И. С. Сумбаев (1900–1962) оформился как психиатр под многолетним руководством В. С. Дерябина. В 1928 г. по предложению В. С. Дерябина он переехал в Иркутск для работы на кафедре психиатрии медицинского факультета Иркутского гос. университета, которую с 1927 г. возглавлял его учитель, а в последствии – с 1939 по 1962 г. – сам профессор И. С. Сумбаев. Он известен в особенности работами в области судебной психиатрии. Еще в 30-е гг. И. С. Сумбаев выполнил ряд работ клинико-экспериментального характера о влиянии фармакологических веществ на галлюцинации и бредовые идеи [51].

А. С. Борзунова (1896–1980), работавшая в Томской областной психиатрической больнице в 1925–1935 гг., первую научную работу «О психопатологии эпидемического энцефалита» в 1927 г выполнила под руководством В. С. Дерябина. Впоследствии она – доктор медицинских наук, профессор, заведовала кафедрами психиатрии в Уфе и Ленинграде.

Яков Львович Виккер прислал автору этих строк воспоминания об учителе. «Доктор медицины В. С. Дерябин несколько лет работал заместителем директора Томской психиатрической больницы по медицинской части. В очень трудных условиях разрухи тех лет В. С. (Викторин Сергеевич – О. З.) руководил текущей работой врачей-психиатров больницы и возглавлял конференцию врачей, на которой систематически представлялись психические больные. Благодаря В. С. конференция работала на высоком теоретическом уровне.

В. С. был очень доступен и внимателен к интересам молодых психиатров. Молодому психиатру А. Г. Ципесу он предоставил возможность начать психотерапевтическую деятельность в больнице и продолжить ее в клинике, где А. Г. Ципес приобрел широкую известность как гипнотерапевт. В результате тов. А. Г. Ципес смог организовать первый в Томске психотерапевтический общедоступный прием при одной из городских амбулаторий… Нам, психиатрической молодежи, соприкасавшейся с В. С., была известна уже тогда заветная мечта его – написать книгу о психологии на физиологической основе» (речь идет о монографии «Чувства, влечения и эмоции», первый вариант которой был написан В. С. Дерябиным в 1928–1929 гг. – О. З.).

В. С. Дерябин постоянно стремился вести научную работу в области психиатрической клиники и психофизиологии. Этим можно объяснить, что с января 1923 г. он по приглашению профессора Л. И. Оморокова – зав. кафедрой нервных и душевных болезней медицинского факультета Томского университета – перешел на работу в нервно-психиатрическую клинику при кафедре в качестве старшего ассистента (должностей доцента и профессора в то время не существовало). При этом В. С. Дерябин не порвал связи с больницей, оставаясь консультантом Сибирской областной психиатрической больницы, куда ездил раз в неделю и председательствовал на конференции врачей.

Напряжённая клиническая работа требовала экспериментальной проверки. В связи с этим в 1924 г. В. С. Дерябин обратился к И. П. Павлову с просьбой дать возможность выполнить в его лаборатории экспериментальную работу. Сохранился ответ И. П. Павлова [43]. В письме сохранена старая орфография, которой оставался верен И. П. Павлов. Письмо написано на сдвоенном листе бумаги размером 9×11 см чёрными чернилами.

1924 г., 24 марта

Многоуважаемый Викторин Сергеевич,

Конечно, я был бы рад Вас принять опять в лаборатории как отличного работника, но очень боюсь, что Ваша работа в силу чрезвычайной переполненности моей лаборатории будет очень затруднена. Теперь не то, что было раньше: работай хоть цельный день. Сейчас комнату занимают двое – трое, работать приходится по определённым часам. Да и с животными беда: нет достаточного помещения и не всегда хватает средств для их пропитания. Так и рассудите сами: есть Вам расчёт работать при таких условиях, или нет. Тема, о которой пишите в письме, не разрабатывалась дольше. Но надо сказать, что тот предмет далеко вперёд ушёл против Вашего периода во многих отношениях. Конечно, есть не малый интерес и просто только познакомиться со всем тем, что сейчас делается в лаборатории. Намечаются очень определённые и важные отношения нашей работы к нервным заболеваниям.

Итак, как хотите, но знайте, что дело с некоторым риском.

Преданный Вам

Ив. Павлов.

Несмотря на отсутствие возможности экспериментально проверить свои научные гипотезы в стенах павловской лаборатории, В. С. Дерябин использует работу на кафедре для организации научных исследований. В 1924 г. он вместе со студентами А. Г. Ципесом и Я. Л. Виккером создает кружок психопрофилактики. При его содействии при неврологической клинике была открыта экспериментально-психологическая лаборатория. Методы экспериментально-психологического исследования В. С. Дерябин широко применил при изучении психических нарушений у больных в исходных состояниях эпидемического энцефалита и у пациентов с психическими заболеваниями.

В созданной лаборатории В. С. Дерябин регулярно проводил занятия со студентами, в ней же он выполнил работу «О восприятии объемов» у зрячих и слепых испытуемых, опубликованную в Иркутске отдельной брошюрой в 1928 г. [11]. Подробнее об этом вспоминал Я. Л. Виккер: «Помню, например, как я… присутствовал в свободное от дежурств время при том, как В. С. исследовал у больных…восприятие объема. Исследования эти В. С. проводил во врачебной библиотеке, служившей и для заседаний конференции врачей, на которых В. С. председательствовал. Для своих исследований В. С. приходилось самому заказывать какому-то мастеру деревянные кубики и шарики различной величины. В такой обстановке В. С. проводил свои психофизиологические исследования, которые должны были привести к вынашиваемой В. С. надежде когда-нибудь написать книгу о физиологической психологии. И доктор медицины, защитивший диссертацию у И. П. Павлова, охотно допускал студента, мечтавшего стать психиатром, присутствовать при его исследованиях и давал студенту пояснения. Помню, как, касаясь условий, в которых приходилось проводить исследования в те времена, В. С. любил повторять: “А что делать? Податься ведь некуда!”. Фразы эти он произносил как-то особенно мягко и при этом добродушно улыбался, заражая и нас своим оптимизмом и настойчивостью в достижении поставленной цели в науке…

В бытность старшим ассистентом В. С. опубликовал ряд работ и в числе их интересное наблюдение над индуцированным психозом: муж, больной шизофренией, паранойдной формой с религиозным бредом величия, и жена, истеройдная личность, индуцированная бредом мужа. Они были выявлены в тюрьме пишушим эти строки в порядке психиатрического надзора и направлены в психиатрическую больницу, где и были представлены Викторину Сергеевичу» (Письмо Я. Л. Виккера О. Н. Забродину от 23.11.1976). Речь идет о статье В. С. Дерябина «О психогенезисе индуцированного помешательства» [6].

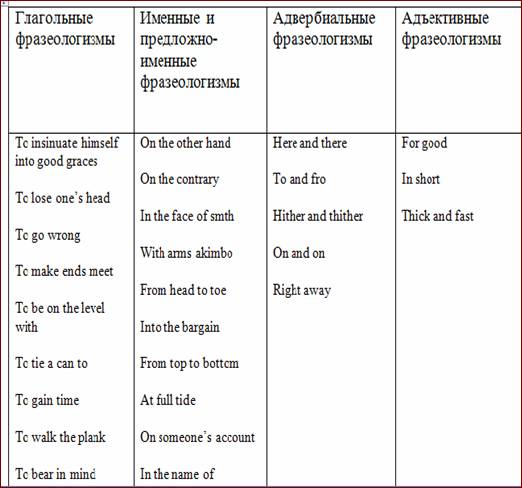

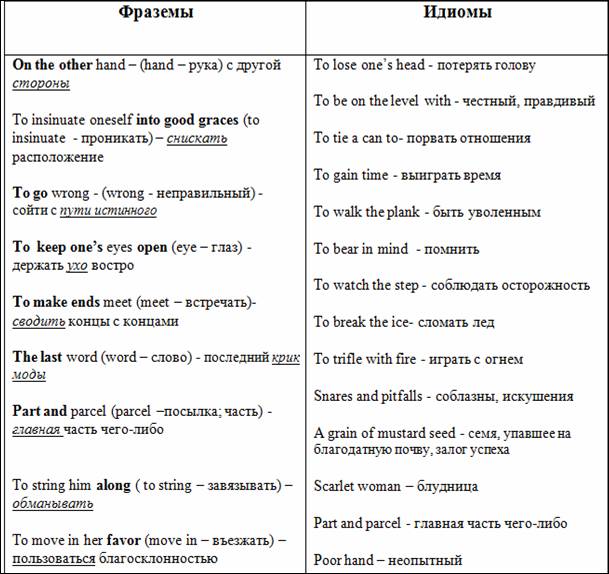

Обращает на себя внимание 1926 г., отмеченный пиком публикаций Викторина Сергеевича: тут и работы непосредственно по психиатрии [4–6], и на стыке психиатрии с неврологией [7; 8]. О большом интересе к вопросам прикладной (военной) психологии свидетельствует статья «Задачи и возможности психотехники в военном деле» 1926 [33]. Проблемы психологии и психиатрии одновременно привлекали внимание В. С. Дерябина, объединяющим моментом являлся его постоянный интерес к психофизиологической проблеме, укрепившийся в период его работы у И. П. Павлова.

Поворотным моментом в научных исследованиях В. С. Дерябина явилось изучение им в средине 20-х гг. психических нарушений у больных в исходных состояниях эпидемического энцефалита. У таких больных он обратил внимание на значительные расстройства в эмоционально-волевой сфере, которые превалируют над нарушениями внимания, памяти и способности к логическому суждению. Он писал: «При побледнении душевных движений получился живой труп. Психическая жизнь интеллигентного человека оказалась сведенной к низшим проявлениям: из больного, выражаясь образно, как бы вынули душу, и сохраненный интеллект не может прикрыть глубокого изменения личности» [10; 39]. Это позволило ему в 1928 г. сделать важный вывод о том, что в отношении психических функций, которые ранее связывали исключительно с деятельностью коры больших полушарий, теперь приходится признать возможным, что эмоции и воля находятся в функциональной зависимости от подкорковых образований.

Этот «клинический опыт, произведенный природой», как его называл В. С. Дерябин, подвигнул его на написание в 1928–1929 гг. монографии «Чувства, влечения и эмоции», которая в случае опубликования могла явиться первой в стране на эту тему. Опубликованию книги помешали идеологические установки того времени. В связи с этим книга вышла в свет только в 1974 г., через 20 лет после смерти автора.

Сам автор предпослал названию книги подзаголовок: «Опыт изложения с психофизиологической точки зрения». В этом проявилась приверженность его диалектическому материализму, а во взглядах на психофизиологическую проблему – материалистическому монизму. В монографии В. С. Дерябин изложил положения учения о физиологических основах аффективности. Проблема аффективности – чувств, влечений (ныне – мотиваций) и эмоций привлекла его не только благодаря клиническому опыту, но и потому, что чувства, влечения и эмоции являются одновременно явлениями физиологическими и, вместе с тем, имеющими психическую, субъективную окраску. Таким образом, по В. С. Дерябину, аффективность представляет собой связующее звено между физиологическим и психологическим. Вместе с тем, как подчеркивает автор, объединение простых чувств, влечений и эмоций под общим термином аффективность свидетельствует об эволюционной генетической связи между простыми чувствами, влечениями и эмоциями.

В работе «О закономерности психических явлений» [9; 29], предшествовавшей написанию монографии «Чувства, влечения и эмоции», В. С. Дерябин излагает методологические подходы к изучению психики на основе достижений физиологических школ И. П. Павлова и А. А. Ухтомского. В частности, он применяет принцип доминанты А. А. Ухтомского, опубликованный последним в 1925 г. [52], для объяснения механизма действия влечений (мотиваций) и впервые выдвигает положение о единой психофизиологической доминанте. Таким образом, еще в конце 20-х гг. он обосновал положения учения о физиологических основах аффективности.

В стремлении полностью отдаться работе по психиатрии В. С. Дерябин вместе с семьей переезжает в Иркутск, где проходит по конкурсу на должность заведующего кафедрой психиатрии лечебно-профилактического факультета Иркутского госуниверситета (с 1930 г. – Восточно-Сибирского медицинского института). В этой должности он работает в звании профессора с мая 1927 г. по июль 1933 г.

По приезде В. С. Дерябина тепло встретил проф. Н. Н. Топорков, коллега и товарищ по работе в Томской психиатрической больнице, а ныне заведующий кафедрой нервных болезней лечебно-профилактического факультета Иркутского госуниверситета. На II и III Сибирских совещаниях здравотделов он выдвигает программу развития психиатрической службы в Иркутской губернии и Восточной Сибири, рассматривая Иркутск с его кафедрой и клиникой в качестве будущего центра психиатрической помощи в Восточной Сибири, базы подготовки врачей-психиатров и среднего медицинского персонала [49].

Понятно, что Н. Н. Топорков привлек к осуществлению своих планов В. С. Дерябина, который стремился продолжить исследования на самостоятельной кафедре психиатрии. Как и в Томске, В. С. Дерябин не ограничивается чисто клинической работой. При кафедре им организуется экспериментально-физиологическая лаборатория с экспериментально-психологическим исследованием больных. В этой работе ему помогают И. С. Сумбаев и М. А. Панкратов, вместе с которыми В. С. Дерябин изучает проблемы общей психопатологии и патофизиологии ВНД. М. А. Панкратов был учеником В. С. Дерябина. Вероятно, по инициативе В. С. Дерябина он вслед за ним переехал в Ленинград и стал коллегой Л. А. Орбели. С 1955 по 1957 г. он – зав. кафедрой анатомии и физиологии человека и животных в Педагогическом институте им А. И. Герцена, впоследствии в течение ряда лет – профессор этой кафедры.

Работая в Иркутске, В. С. Дерябин много сил и времени уделяет учебно-преподавательской деятельности, общественной и административной работе, будучи деканом лечебно-профилактического факультета Иркутского госуниверситета. О напряженной деятельности В. С. Дерябина в этот период вспоминал во впервые публикуемом письме автору этих строк профессор Б. Х. Ходос, работавший тогда ассистентом кафедры нервных болезней. «За время пребывания в Иркутске В. С. (Викторин Сергеевич – О. З.) провел большую работу по организации кафедры психиатрии, уделял много внимания организации учебной работы студентов, обеспечил высокий уровень преподавания этой дисциплины, провел большую методическую работу с сотрудниками кафедры и со студентами. Руководство мединститута высоко оценило его организационную и методическую работу и привлекло к работе в деканате лечебно-профилактического факультета… Викторин Сергеевич уделял много внимания учебно-методической работе – курсу лекций, групповым занятиям, зачетам, экзамену и пр. Викторин Сергеевич был хорошим вузовским лектором, студенты с интересом слушали его лекции, серьезно относились к зачетам и контрольным занятиям в студенческих группах.

Профессор В. С. Дерябин был высоко-эрудированным психиатром, отлично знал русскую и немецкую литературу по своей специальности, хорошо изучал каждого больного, намеченного к разбору на лекции… Викторин Сергеевич стремился сочетать свою огромную учебную, лечебно-консультативную и организационную работу с научной, несмотря на слабое оборудование кафедры.

Профессор В. С. Дерябин… отличался большой скромностью, доступностью и простотой в общении. Он очень внимательно относился к больным и их родственникам. Это было счастливое сочетание: большой врач-специалист и гуманист в самом большом значении этих слов. Эти мои строчки я хотел бы закончить, отметив еще одну особенность личности Викторина Сергеевича: он был очень хорошо знаком с литературой социально-экономического профиля».

В воспоминаниях проф. Б. Х. Ходоса В. С. Дерябин предстает в новых качествах: способного лектора, организатора учебной и методической работы в масштабах не только кафедры, но и института. Его организаторские способности проявились при создании Восточно-Сибирского краевого научно-медицинского общества и Восточно-Сибирского медицинского института.

В 1931 г. вышли из печати две статьи В. С. Дерябина: «Задачи психиатрической помощи в Восточной Сибири» [12] и «Задачи Восточно-Сибирского краевого научно-медицинского общества» [13], которые характеризуют его как организатора здравоохранения и психиатрической помощи в Восточной Сибири. Во второй статье он дает широкий обзор положения научных исследований в капиталистических странах в XIX и XX вв. Далее автор переходит к задачам науки в условиях социалистического общества, приводит слова Н. И. Бухарина, сказанные им на Всесоюзной конференции по планированию научно-исследовательской деятельности: «Наука должна стать практическим рычагом нашего великого строительства, это предполагает ориентацию на массу, небывалую в истории демократизацию знаний, рост массовой технической научной культурности….Только бешено развивая научно-исследовательскую работу, повышая ее темпы, применяя новые социалистические методы, решительно расширяя сеть научно-исследовательских учреждений, повышая удельный вес науки всей общественной жизни Союза, только смело соединяя ее с промышленностью и сельским хозяйством, прежде всего, мы сможем выдержать предстоящий нам всемирно-исторический экзамен» [13, с. 5]. Знаменательно, что в приводимой статье, относящейся к 1931 г., В. С. Дерябин дважды цитирует Н. И. Бухарина, к тому времени отстраненного И. В. Сталиным от основных партийных и государственных должностей, и ни разу не упоминает имени Сталина. Факт для того времени беспримерный!

Организационные вопросы здравоохранения, разработка планов по снижению заболеваемости, вопросы гигиены и патологии труда и т. д. – все эти вопросы потребовали создания Научно-медицинского общества в масштабах Восточно-Сибирского края. Основной целью общества явилось вовлечение в научное творчество широких кругов врачей, в частности, работников периферии и содействие членам общества в выполнении конкретных научно-исследовательских задач. В. С. Дерябин в связи с этим подчеркивает, что свое отражение в жизни общества должны иметь и обсуждение вопросов, рождающихся в текущей работе на местах, и организационные и плановые вопросы здравоохранения, и научно-исследовательская работа. Характерно, что завершает он статью словами: «Диалектический метод мышления должен лечь в основу научной и практической работы членов общества» [13, с. 7].

Печатные работы В. С. Дерябина иркутского периода научной деятельности (1927–1933) главным образом посвящены обобщению психопатологических симптомов у больных эпидемическим энцефалитом, выполненных в нервно-психиатрической клинике Томского госуниверситета. Знаменательно, что работы иркутского периода по психиатрии были представлены одной статьей: «Бред одержимости и соматические ощущения» [37].

Вместе с тем работа в Восточной Сибири диктовала необходимость откликнуться на потребности краевой медицины. Насущной проблемой явилась диагностика у психических больных сифилиса, главным образом, врожденного. Итогом работы кафедры психиатрии в этом направлении, выполненной под руководством проф. В. С. Дерябина, явился изданный под его общей редакцией в 1934 г. сборник трудов Восточно-Сибирского медицинского института «Сифилис при душевных болезнях» [14]. Следует отметить, что при всей важности изучавшейся проблемы краевой медицины она все же была далека от сферы основных научных интересов В. С. Дерябина, определявшейся психофизиологической проблемой и, в частности, проблемой аффективности. Кроме того, возможности вузовской науки того времени, в особенности на периферии, были очень ограничены.

Разумеется, такое положение не могло удовлетворить ученого, поставившего вслед за своим учителем И. П. Павловым научной целью познание материальных основ психической деятельности. Не удовлетворяло его и состояние психиатрии того времени, о чем писал сам он в Автобиографической записке: «Работая по психиатрии, пришел к заключению, что, руководясь клинико-психологическим методом исследования, психиатрия, после установления основных нозологических единиц, зашла в тупик, что выяснение патологической сущности психических заболеваний может дать лишь материалистическое исследование, и, в первую очередь, физиология и патофизиология нервной системы» [45, с. 98].

Это обстоятельство заставило В. С. Дерябина совершить крутой поворот в своей научной деятельности – вернуться к работе в области физиологии. Если учесть, что В. С. Дерябину было в ту пору (1933 г.) 58 лет, то это свидетельствует о большой смелости и принципиальности ученого. К тому моменту он занимал прочное положение заведующего кафедрой, декана, пользовался известностью и уважением в среде медицинских работников (в частности – психиатров, невропатологов) Сибири. Однако стремление «во всем дойти до самой сути» не позволило ученому продолжать работу в русле принятых, но не удовлетворявших его представлений. Сыграло роль и давнишнее тяготение В. С. Дерябина к научно-исследовательской работе по физиологии и патофизиологии центральной нервной системы (ЦНС). Таким образом, переход, а, имея в виду предшествующую работу у И. П. Павлова, возврат к физиологическому эксперименту был закономерным, продуманным шагом.

По рекомендации И. П. Павлова В. С. Дерябин в декабре 1933 г. был принят в возглавляемый академиком Л. А. Орбели отдел специальной и эволюционной физиологии Всесоюзного института экспериментальной медицины в качестве сотрудника 1-го разряда. Настойчивое желание врача-психиатра проверить свои идеи в условиях физиологического эксперимента были близки тогдашним устремлениям самого И. П. Павлова, нацеленным на приложение накопленных экспериментальных данных к условиям неврологической и психиатрической клиник. Леон Абгарович Орбели хорошо знал Викторина Сергеевича по работе в павловских лабораториях еще с 1912 г. При этом он считал, что В. С. Дерябин, исключительно строго относящийся к научным исследованиям, имеет в работе серьезные преимущества благодаря знанию двух родственных дисциплин – физиологии и психиатрии.

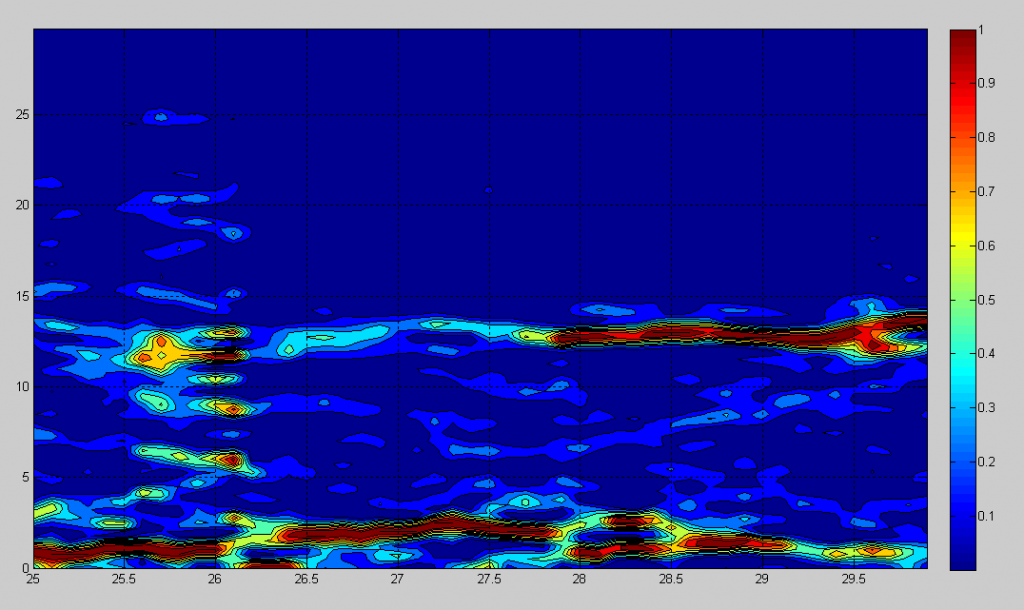

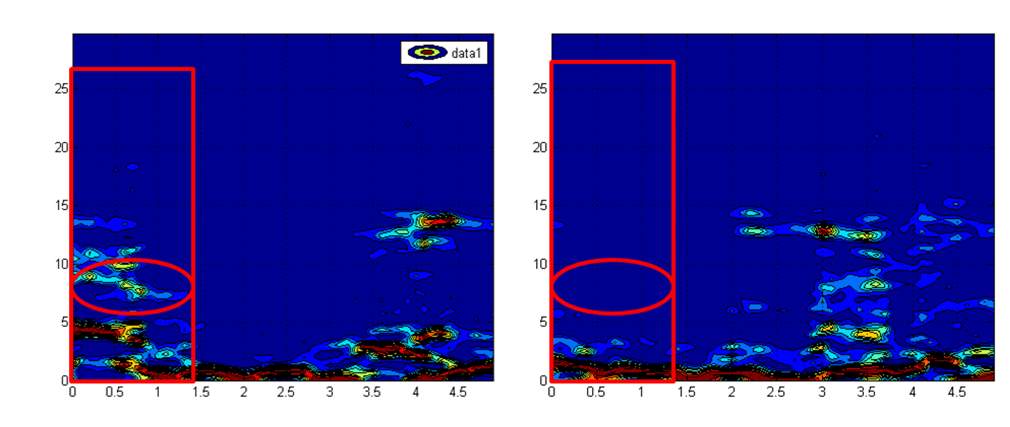

С момента перехода к работе в области физиологии научные интересы Викторина Сергеевича концентрируются на изучении механизмов нарушений ВНД, возникающих при экспериментальных повреждениях ЦНС, а также при воздействии на организм животных фармакологическими агентами. Можно видеть, что в экспериментальных исследованиях В. С. Дерябин пытался ответить на вопрос, который возник у него при изучении психических нарушений у больных эпидемическим энцефалитом, а именно – какова роль подкорковых структур головного мозга и эмоций в психической деятельности? В том, что академик Л. А. Орбели одобрил программу исследований, предложенную психиатром из Сибири, сказалось исключительно доброжелательное отношение Леона Абгаровича к В. С. Дерябину. Л. А. Орбели систематически присутствовал во время экспериментов В. С. Дерябина, участвовал в операциях и проявлял живой интерес к результатам исследований.

Параллельно с экспериментальными исследованиями Викторин Сергеевич в средине 30-х гг. пишет психофизиологический очерк «О счастье», вошедший позднее в его монографию «Психология личности и высшая нервная деятельность» [26]. Однако по многостороннему охвату проблемы «О счастье» уместно отнести к монографиям. Хотя эта работа была написана в средине 30-х гг., она и в наше время представляет собой явление уникальное. Это отметил в своей рецензии известный нейропсихолог Дмитрий Вадимович Ольшанский: «Не часто встречаемый в мировой литературе анализ аффективности на примере положительных эмоций…. осуществляется практически со всех возможных сторон – эволюционно-филогенетической, химической, онтогенетической и геронтологической, психо- и нейрофизиологической, клинической, социальной, социологической и даже идеологической» [50, с. 619]. К сказанному следует добавить философский, моральный, педагогический и психофармакологический аспекты.

Кроме методологической, была и другая причина применения автором системного подхода, заставлявшего его черпать данные по проблеме из области смежных наук – недостаточность и несовершенство знаний того времени, в первую очередь – в области нейрофизиологии головного мозга. Однако эта очевидная трудность послужила автору на пользу во всестороннем рассмотрении проблемы счастья, доказывая, что основным препятствием к целостному пониманию предмета является не недостаток фактических данных, а отсутствие методологически правильного подхода к их рассмотрению. Следует отметить и смелость ученого, посягнувшего на изучение феномена счастья методом психофизиологического анализа.

В. С. Дерябин не мог не понимать трудности взятой на себя задачи. Попытка «поверить алгеброй гармонию» в святая святых человеческой психики – в сфере высших, личностных эмоций могла вызвать стихийный протест читателя, подобный тому, который вызывает сведение любви с ее поэтической окраской к чисто физиологической стороне. Ученый хорошо сознавал опасность быть неправильно понятым, но не боялся подставить себя под удар. Это, однако, не означало, что счастье человека как социологическую категорию В. С. Дерябин рассматривал с чисто психофизиологических позиций.

После реорганизации отдела специальной и эволюционной физиологии ВИЭМ в Институт эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности им. акад. И. П. Павлова В. С. Дерябин продолжает в нем работать вплоть до 07.06.41 г. Хотя институт находился в Колтушах и относился к Биологической станции им. акад. И. П. Павлова, В. С. Дерябин работал на базе Естественно-научного института им. П. Ф. Лесгафта АПН СССР, который был расположен в Ленинграде на проспекте Маклина. Сам В. С. Дерябин в ту пору жил с семьей в соседнем с институтом доме по ул. Союза Печатников (д. 25а). В 30-е гг. жил там и работал директор этого института, знаменитый народоволец Николай Александрович Морозов – «шлиссельбуржец».

В стенах института в довоенные годы В. С. Дерябин выполнил несколько работ, часть из них была опубликована: «Влияние бульбокапнина на пищевые условные рефлексы» [15] и «Влияние бульбокапнина на оборонительные (кислотные и двигательные) условные рефлексы» [16]. На III совещании по физиологическим проблемам в Москве в 1938 г. он выступает с докладом «О влиянии повреждения таламуса и гипоталамической области на высшую нервную деятельность», на V совещании – с докладом «К вопросу о бульбокапниновой кататонии у собак». Позднее эти работы были опубликованы в виде статей [19; 20].

В предвоенные годы В. С. Дерябин большое внимание уделяет проблеме «Мозг и психика», которой посвятил статью «Душа и мозг» в журнале «Наука и жизнь» [17], а также чтению научно-популярных лекций.

В. С. Дерябин тяжело переживал начало II мировой войны – 1 сентября 1939 г. Сохранилась фотография, сделанная моим отцом Н. И. Забродиным 3 сентября 1939 г., на которой дед в понимании трагичности момента стоит перед репродуктором «тарелкой» в момент сообщения о том, что Великобритания и Франция объявили войну Германии в ответ на ее вероломное нападение на Польшу. Наша официальная пропаганда периода пакта Молотова-Риббентропа была враждебно настроена к «прогнившим демократиям», к которым относили Великобританию и Францию. Атмосфера того времени ярко описана в мемуарах И. Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь».

В. С. Дерябин, переживший на своем веку несколько войн, в том числе I Мировую, участником которой был почти все годы, хорошо понимал, что Советский Союз неизбежно будет вовлечен в мировую войну, что война с Германией неизбежна. Умудренный жизнью человек с тревогой следил за ходом мировых событий. Мать моя вспоминала, что однажды в кругу родных отец высказал опасение, что в случае войны Ленинград вследствие своего географического положения, легко может быть отрезан, блокирован. К сожалению, его тревожные предчувствия оказались провидческими. Официальные установки предвоенной поры на войну «малой кровью» и на «чужой территории», вероятно, слишком напоминали ему атмосферу «шапкозакидательства» времен начала русско-японской и германской войн.

В памятный день 22 июня 1941 г. стояла чудесная летняя погода, цвели сирень и черемуха и все располагало к отдыху. Известие о начале войны застало В. С. Дерябина на Карельском перешейке, когда он вместе с родными возвращался после воскресного отдыха. Поезда на Ленинград были переполнены. Многие дачники спешили вернуться в город. Никто в ту пору не предполагал, что война продлится почти четыре года и принесет неисчислимые бедствия нашему народу.

Сын В. С. Дерябина – Сергей Викторинович был призван на действительную военную службу в 1939 г. и проходил ее под г. Белостоком, входившим ранее в состав Польши. После разгрома Польши фашистской Германией по соглашению тогдашнего руководства Германии и Советского Союза г. Белосток и одноименная область вместе с Западной Белоруссией вошли в состав СССР. Сохранилось фото, присланное С. В. Дерябиным с места службы, на обороте которого он написал: «Мл. сержант Дерябин в полной выходной форме. 10.1.41 г.». Войска 3-й и 10-й армий Западного фронта, действовавшие в белостокском выступе, с начала войны оказались в тяжелейшем положении – были обойдены с флангов, а частично и с тыла. Командующий фронтом генерал армии Д. Г. Павлов в ночь с 25 на 26 июня принял решение об отводе этих армий, которым грозило быстрое окружение, но «в войсках уже не было горючего и транспортных средств, захваченных или уничтоженных в первые дни боев противником. Беспорядочный отход соединений осуществлялся в тяжелейших условиях господства немецкой авиации в воздухе, стремительных обходных маневров подвижных групп противника» [2]. С. В. Дерябин, как и миллионы его сверстников, принял первый удар фашистского нашествия. Сохранилось неотправленное письмо В. С. Дерябина сыну от 26.06.41 г., когда его, видимо, уже не было в живых.

«Дорогой Сережа!

По сегодняшней сводке немецкая волна далеко перехлестнула Белоруссию. Все-таки пишу по старому адресу. Тотчас же напиши хоть пару слов, чтобы знать, что ты еще цел. На войне прорыв – дело обычное. Плохо для того, кто в него угораздился, но для всего фронта это часто оказывается лишь местным инцидентом. Пиши, не нужно ли чего выслать. Твой В. Дерябин».

Это письмо – один из многочисленных документов того времени. Отец тревожился за судьбу сына. Позднее, уже в эвакуации в Свердловске, он многократно обращался с запросами в военкомат, но получал один ответ: «В списках убитых и раненых не числится». «Пропал без вести» – официальная формулировка того времени, существовавшая для миллионов солдат и командиров, погибших или попавших в плен во время войны. Вынужденное быстрое отступление наших войск зачастую не позволяло в то время собирать жетоны с личными номерами с убитых военнослужащих. У отца не было сомнений, что его сын – Сергей Викторинович Дерябин честно исполнил свой воинский долг, пал смертью храбрых.

4 июля В. С. Дерябину вечером позвонил академик Л. А. Орбели и сообщил, что на следующий день будет организован поезд для отправки пожилых научных сотрудников и членов их семей за пределы Ленинградской области. В. С. Дерябин хотел, чтобы эвакуировалась его дочь – Нина Викториновна с сыном. Однако она, по характеру очень похожая на отца, заявила, что согласится на это только в том случае, если отец поедет вместе с ними. К отходу поезда подъехал Леон Абгарович Орбели, который очень тепло попрощался с отъезжающими. Выглядел он тогда цветущим, и глаза южанина светились добротой.

По приезде в г. Свердловск Викторин Сергеевич устроился на работу ординатором в клинику нервных болезней медицинского института. Клиника находилась при кафедре нервных болезней, которой заведовал известный невропатолог профессор Д. Г. Шефер.

Сам В. С. Дерябин вспоминал о том времени в письме внуку. «В Свердловске во время войны я заведовал палатой с самыми тяжелыми больными. Часто попадали больные без сознания, парализованные, лишенные речи (афазия). Такие больные неопрятны («ходят под себя»), у них легко возникают пролежни, а, раз возникнув, принимают тяжелое, нередко смертельное течение… Почти во всех случаях пролежни обнаруживал я, хотя до меня, принимая дежурство, сестра должна была делать осмотр больных, но она его не делала… Была одна сестра-старушка, которая работала еще в земской больнице. Эта сестра была единственная, на которую можно было положиться. Она делала для больных все, что нужно… Одному больному сделали тяжелую спинномозговую операцию. Больной был в очень тяжелом состоянии. У других сестер он погиб бы от пролежней, а она его выходила – он вышел из клиники на работу. То, что делала эта сестра, сумела бы сделать каждая, но у других не было охоты – “своя рубашка ближе к телу”» [28, с. 63–64].

В этих откровенных воспоминаниях – неприятие эгоизма, душевной черствости, которые и в мирное время тяжелы для окружающих, а в военное – недопустимы. Своим самоотверженным трудом В. С. Дерябин, несмотря на преклонный возраст, – к началу войны ему было 65 лет – спас многих раненых бойцов. Этому способствовали не только огромный опыт невропатолога и психиатра, но и исключительная требовательность – как к самому себе, так и к медицинскому персоналу.

Н. В. Дерябина вспоминала: «Ему досталось одно из тяжелых отделений с черепными ранениями и травмами. Много благодарственных писем получал он впоследствии с фронта от воинов, которые в результате лечения выздоровели и стали трудоспособными… Хуже всего переносил недостаток питания отец… Папу спасла его врачебная специальность. Во время резких ухудшений его госпитализировали в клинику, в которой он работал. Помимо лечения ему назначали усиленное питание».

Работая в клинике, В. С. Дерябин одновременно выполнял обязанности консультанта-психиатра Свердловского военного округа. В это время он выполнил два исследования по военной тематике.

В январе 1943 г. В. С. Дерябин узнает о смерти в блокированном Ленинграде жены – Елены Александровны Дерябиной. Елена Александровна была не только верной спутницей жизни В. С. Дерябина, но и товарищем по работе, коллегой-психиатром, разделившей с ним все трудности и радости самой гуманной медицинской специальности. Верная долгу врача, перед самым началом блокады Елена Александровна с последним поездом эвакуировала своих пациентов из психиатрической больницы в поселке Вырица в Ленинград, где продолжала оказывать им помощь в блокированном городе, пока хватало сил.

Самым тяжелым в Свердловске был 1944 г., когда на улицах от голода стали падать люди. Рабочие на военных заводах работали без отдыха по 14 и более часов в сутки. Некоторые из них стали опухать от голода и падать от усталости. Несмотря на это, тыл жил интенсивной, трудовой жизнью. И непрерывно на запад отправлялись поезда с танками и новыми видами вооружений. Им давалась «зеленая улица».

Несмотря на развившуюся алиментарную дистрофию, В. С. Дерябин не прервал научных исследований. В 1944 г. в журнале «Знание – сила» была опубликована его статья «Эмоции как источник силы» [18], в которой автор обращается к многочисленным примерам самоотверженности, мужества и высокой физической выносливости солдат и офицеров Красной Армии. В. С. Дерябин подчеркивает, что чувство патриотизма, ненависть к захватчикам умножают силы воинов за счет динамогенного действия эмоций, в основе которого лежит усиление адаптационно-трофической функции симпатической нервной системы, учение о которой было создано академиком Л. А. Орбели.

В мае 1944 г. В. С. Дерябин вместе с семьей возвращается в Ленинград и возобновляет прерванные войной исследования в должности старшего научного сотрудника в Институте физиологии им. И. П. Павлова АН СССР. В письме племяннику Льву Николаевичу Дерябину, в ту пору – фронтовому хирургу, от 3.12.44 г. Викторин Сергеевич упомянул о том, что Л. А. Орбели предложил ему в больнице им. Балинского заведовать психиатрической клиникой на 5-й линии Васильевского острова, которая в свое время была организована И. П. Павловым. Предложение это Викторин Сергеевич принял с большими колебаниями. В письме племяннику он писал: «Если бы это произошло 5 лет назад, я был бы очень рад. Теперь другое дело. Зачем занимать плацдарм, если знаешь, что всерьез воевать не придется. При моем сердце и кровяном давлении нужно считать удачей, если протяну много 5 лет, а для того, чтобы достичь серьезных результатов, это срок малый». Далее он пишет о состоянии дел в клинике, недостатке клинических больных и врачей, развертывании в ней лабораторий – психологической, эндокринно-вегетативной и обмена веществ и добавляет: «Словом скрипка есть (вернее будет) – надо суметь сыграть». Он хочет привлечь к работе в клинике по проведению электроэнцефалографии Л. Н. Дерябина, зная его знания и опыт в области электротехники. К сожалению, планам этим не суждено было сбыться из-за плохого состояния здоровья Викторина Сергеевича, подорванного войной [40].

В 1948 г., оставаясь в штате Института физиологии им. И. П. Павлова АН СССР, В. С. Дерябин продолжил работу в физиологическом отделе, руководимом Л. А. Орбели, Естественнонаучного института им. П. Ф. Лесгафта АПН СССР. С этого времени исследования проводились совместно с Л. Н. Дерябиным, который после демобилизации из армии был принят Л. А. Орбели на работу в его лабораторию в упомянутом институте. Л. Н. Дерябин вспоминал, что В. С. Дерябин привлекал его к участию в «клинических средах», которые проводил Л. А. Орбели в больнице им. Балинского и которые являлись продолжением «Павловских сред», организованных И. П. Павловым.

В послевоенные годы В. С. Дерябин изучал влияние биологически активных веществ (ацетилхолина, адреналина) на моторику собак в условиях разобщения нервных центров, связанного с перерезкой спинного мозга [23; 24]. По воспоминаниям Л. Н. Дерябина, Викторин Сергеевич так объяснял ему цель исследования. В экстремальных ситуациях, в условиях сильных эмоциональных потрясений (военные действия, землетрясения и т. п.), в случаях, когда наступает внезапное ослабление функций коры головного мозга, люди обнаруживают различные типы двигательной активности: одни впадают в ступор, другие – в сильное психическое и двигательное возбуждение. Подобные же варианты двигательного реагирования на опасность наблюдаются и у животных: от полной неподвижности («затаивание» или «рефлекс мнимой смерти»), через координированные реакции борьбы или бегства вплоть до хаотического моторного возбуждения типа «двигательной бури». Первая и последняя реакции наблюдаются и у лабораторных животных при взятии экспериментатором в руки или при иммобилизации. Выделение в организме биологически активных веществ (ацетилхолина, адреналина), наступающее в подобных ситуациях, может иметь иногда защитное значение (в случае борьбы, бегства) путем усиления функционирования физиологических систем (сердечно-сосудистой, мышечной и др.), но в случае ступора может оказаться губительным. При этом вспоминается статья В. С. Дерябина «Психотехника в военном деле», 1926 г. [33], в которой он подчеркивает роль негативных эмоций (страх) в торможении мыслительной и двигательной активности участников военных действий в критических ситуациях.

Эти экспериментальные исследования, как и выполненные в 30-е гг. (с повреждением таламуса и гипоталамической области, с введением бульбокапнина), кроме общефизиологического значения имели целью изучение механизмов некоторых психопатологических явлений, в частности, кататонии, имеющей место у больных шизофренией.

В первые послевоенные годы В. С. Дерябин в свободное от основной работы время интенсивно работает над психофизиологическими очерками «О сознании» и «О Я», которые были опубликованы в 1980 г. в составе монографии В. С. Дерябина «Психология личности и высшая нервная деятельность» [26].

В соответствии с системным подходом к изучению сознания, очерк «О сознании» состоит из двух разделов: «О сознании с формальной стороны» и «О содержании сознания». В первом сознание рассматривается в физиологическом и медицинском аспектах, во втором – в социальном и морально-этическом. Известному положению марксизма о ложности индивидуального сознания В. С. Дерябин дает объяснение с позиций неосознаваемого влияния аффективности, сигнализирующей о потребностях, на мышление и сознание.

В работе «О сознании» сознание с психофизиологических позиций рассматривается автором как функция мозга, непосредственно связанная с его механизмами, в первую очередь — с механизмами ВНД. При этом автор подчеркивает, что сознания как особой психической функции, отдельной от других психических функций, нет. Эти высказывания автора нашли подтверждение в данных психопатологии [48], которые свидетельствуют о том, что ослабление, нарушение или выключение отдельных или нескольких психических функций вызывает то или иное нарушение сознания.

В очерке «О Я» автор впервые проанализировал формирование и структуру переживания Я с эволюционных и психофизиологических позиций. С этой целью он выделил уровни интеграции в организме физиологических и психических процессов: соматический, соматопсихический, высшей психофизиологической интеграции организма и уровень высшей интеграции психических функций. Последняя, по В. С. Дерябину, осуществляется на основе согласованной деятельности аффективности, мышления и активности.

В первые послевоенные годы В. С. Дерябин также готовит к публикации монографию «Чувства, влечения и эмоции» [25]. С монографией ознакомились в рукописи и дали положительные отзывы академик Л. А. Орбели, профессора Ф. П. Майоров, В. В. Строганов, Л. Н. Федоров, П. А. Останков. Рукопись монографии была подготовлена автором к печати в 1949 г., но из-за отрицательного отзыва влиятельного рецензента путь к изданию книги был закрыт.

В этом факте нашли отражение негативные установки по отношению к изучению чувств, влечений и эмоций человека и животных со стороны лиц, определявших идеологические, философские основания научных исследований, а также направление разработок в области психологии и физиологии. Согласно идеологическим и философским установкам 40-х – 50-х гг. XX в., в нашей стране советский человек руководствовался в своих мыслях и поступках сознанием, установками партии и правительства. Субстратом же сознания является кора головного мозга, управляющая, согласно догматической интерпретации учения И. П. Павлова, всеми органами и системами организма. Невольно напрашивается известная аналогия с руководящей и направляющей ролью партии в нашей стране советского периода, распространяющаяся на всех членов общества.

Эмоции же относили к подсознанию, которое изучалось З. Фрейдом и его последователями. Представления З. Фрейда о бессознательном, которое определяет мысли и поступки человека, критиковалось у нас как реакционное направление в буржуазной психологии.

В 1949 г. к 100-летию со дня рождения И. П. Павлова В. С. Дерябиным были подготовлены две статьи: «Замечания по поводу брошюры академика И. С. Беритова “Об основных формах нервной и психонервной деятельности”» [30] и «Психофизиологическая проблема и учение И. П. Павлова о “слитии” субъективного с объективным» [31], а также воспоминания об учителе [38]. В них он осуществил психофизиологический анализ творческой личности И. П. Павлова.

В период догматических искажений павловского научного наследия, наступивший после Объединенной научной сессии АН и АМН СССР (так называемой Павловской сессии), В. С. Дерябин поднимает в печати вопрос о необходимости всестороннего изучения корково-подкорковых взаимоотношений и аффективности, без которого, по его убеждению, исследование ВНД было бы невозможно. В центральных физиологических журналах выходят его статьи: «Аффективность и закономерности высшей нервной деятельности» [21] и «О путях развития учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности» [22]. Призыв к изучению функций глубоких структур головного мозга, чувств, влечений и эмоций (аффективности), содержащийся в статьях В. С. Дерябина, противоречил тогдашнему упомянутому выше официальному направлению исследований в физиологии ВНД. Однако ученый не боялся идти против течения, был глубоко убежден в правоте своих научных взглядов, опиравшихся, в частности, на давний и глубокий интерес И. П. Павлова к функции подкорковых узлов головного мозга.

Следует отметить, что В. С. Дерябин работал у Л. А. Орбели в трудный для последнего период гонений, последовавший за «павловской» сессией. В этот период штат сотрудников Л. А. Орбели насчитывал немного более десятка сотрудников, входивших в так называемую «Индивидуальную группу академика Л. А. Орбели АН СССР». Думается, что для Леона Абгаровича известную моральную поддержку мог иметь тот факт, что рядом с ним трудился В. С. Дерябин, с которым его связывали многие годы работы, в частности у И. П. Павлова.

В 1951 г., на 76 году жизни В. С. Дерябин вышел на пенсию, несмотря на возражения зав. лабораторией физиологии и патологии ВНД Института физиологии им. И. П. Павлова АН СССР Ф. П. Майорова, в штате которого он официально числился. Последний считал уход В. С. Дерябина преждевременным, т. к. он выполнял ценные исследования, справляясь с планом научно-исследовательских работ. Однако Викторин Сергеевич настоял на своем, мотивируя тем, что его уход своевременен, так как он уже не может работать «с полной отдачей». Другой причиной явилось стремление всецело посвятить себя работе над обобщающими статьями, посвященными социопсихофизиологическому подходу к изучению проблем социальной психологии. Ими явились написанные позднее, но не опубликованные при жизни, статьи: «О потребностях и классовой психологии» [34], «О некоторых законах диалектического материализма в психологии» [35] и «Об эмоциях, порождаемых социальной средой» [36]. В них он осуществляет, в частности, анализ мало изученной проблемы социальной психологии: о путях передачи условий материальной жизни на психику человека и формирования классовой психологии и идеологии. В этом вопросе им было установлено важное связующее, сигнализирующее о потребностях звено – аффективность.

Выйдя на пенсию, В. С. Дерябин продолжал работать нештатным сотрудником Индивидуальной группы академика Л. А. Орбели АН СССР до внезапной кончины 12 января 1955 г. Произошло это в ходе острого обсуждения научной статьи в последнем номере «Физиологического журнала СССР им. И. М. Сеченова».

Прослеживая путь психофизиологических исследований В. С. Дерябина, имевших место на протяжении его научной жизни, можно отметить эволюцию этих исследований – от изучения простых чувств, влечений и эмоций (аффективности) к психофизиологическому анализу сложных психических явлений – сознания, самосознания, счастья, и, наконец, к системному социопсихофизиологическому анализу проблем социальной психологии.

И в наше время еще не сформировалась «наука о человеке» (она же – «человекознание», «человековедение»). Свои работы «Чувства, влечения, эмоции», «О сознании», «О Я», «О счастье», «О гордости» («Об эмоциях, порождаемых социальной средой») В. С. Дерябин назвал «кусочком человекознания» [28, с. 75]. К такого рода работам уместно отнести и его «Письмо внуку» («Путевка в жизнь») – обобщение жизненного и научного опыта ученого, изложенное в форме, доступной для «юноши, обдумывающего житье» [27; 28]. Конечная цель научных исследований В. С. Дерябина глубоко гуманистична – помочь человеку избежать многих заблуждений и иллюзий, связанных с незнанием закономерностей своей психической жизни.

В личной жизни Викторин Сергеевич был заботливым отцом, дедом, отличался исключительным вниманием к людям – ближним и дальним. О его патриотизме говорит содержание его психофизиологических работ, «Письмо внуку» и самоотверженная работа в годы Великой Отечественной войны [41].

Посмертную судьбу научного наследия В. С. Дерябина нельзя назвать счастливой. Ряд положений, выдвинутых им еще в 30-е – 40-е годы, нашли подтверждение и развитие в последующие десятилетия (положение о единой психофизиологической доминанте при влечениях (мотивациях), об интегрирующей роли аффективности в высшей нервной и психической деятельности, об эволюционной преемственности простых чувств, влечений и эмоций и др.). Книги В. С. Дерябина были опубликованы в период, когда исследования мотиваций и эмоций у нас в стране шли полным ходом. В этих условиях работы В. С. Дерябина были положительно восприняты широким кругом читателей, специалистами же в изучении мотиваций и эмоций остались незамеченными. Сказанное о научном наследии В. С. Дерябина уместно закончить словами Д. В. Ольшанского [50, с. 619]: «В. С. Дерябин начал решать доступными ему средствами задачу, которая четко сформулирована была почти полвека спустя. Речь идет об изучении физиологических основ психической деятельности человека, построении физиологии ее целостных форм, попытке ответа на вопрос о физиологических механизмах наиболее сложных видов сознательного, целенаправленного и саморегулирующегося поведения, т. е. о задаче создания «психологически ориентированной физиологии», «психологической физиологии».

Список литературы

1. Архивная справка Архива революции и Внешней политики от 17 февраля 1935 г. N2232.

2. Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия // Октябрь. – 1989. – № 7. – с. 89.

3. Дерябин В. С. Дальнейшие материалы к физиологии времени как условного возбудителя слюнных желез. – Диссертация докторская, Петроград, 1916. – 159 с.

4. Дерябин В. С. Анализ одного случая истерических галлюцинаций // Журнал невропатологии и психиатрии. – 1926. – №3. – С. 31–38.

5. Дерябин В. С. К вопросу о механизме образования истерических галлюцинаций // Обозрение психиатрии, неврологии и рефлексологии. – 1926. – №3 – С. 203–208.

6. Дерябин В. С. О психогенезисе индуцированного помешательства // Журнал невропатологии и психиатрии. – 1926. – В. 4. – С. 13–24.

7. Дерябин В. С. К вопросу о судебно-медицинском значении летаргического энцефалита // Судебно-медицинская экспертиза. – 1926. – №3. – С. 37–38.

8. Дерябин В. С. К вопросу о состоянии вегетативной нервной системы при исходных состояниях эпидемического энцефалита // Медико-биологический журнал. – 1926. – №3. – С. 41–52.

9. Дерябин В. С. О закономерности психических явлений // Иркутский медицинский журнал. – 1927. – Т. 5, № 6. – С. 5–14.

10. Дерябин В. С. Эпидемический энцефалит в психопатологическом отношении // Сибирский архив теоретической и клинической медицины. – 1928. – Т. 3, № 4. – С. 317–323.

11. Дерябин В. С. О восприятии объемов. – Иркутск: Издательство Иркутского университета, 1928. – 32 с.

12. Дерябин В. С. Задачи психиатрической помощи в Восточной Сибири // Советская медицина Восточной Сибири. – 1931. – №1. – С. 14.

13. Дерябин В. С. Задачи Восточно-Сибирского краевого научно-медицинского общества // Советская медицина Восточной Сибири. – 1931. – №4. – С. 3–7.

14. Дерябин В. С. Частота сифилиса у душевнобольных по данным исследования // Труды Восточно-Сибирского медицинского института. – 1934. – В. 1. – С. 61–82.

15. Дерябин В. С. Влияние бульбокапнина на пищевые условные рефлексы // Физиологической журнал СССР. – 1936. – Т. 20, № 3. – 393–404.

16. Дерябин В. С. Влияние бульбокапнина на оборонительные (кислотные и двигательные) условные рефлексы // Физиологической журнал СССР. – 1940. – Т. 29, В. 5. – С. 401–412.

17. Дерябин В. С. Душа и мозг // Наука и жизнь. – 1940. – № 3. – С. 9–12.

18. Дерябин В. С. Эмоции как источник силы // Наука и жизнь. – 1944. – № 10. – С. 21–25.

19. Дерябин В. С. Влияние повреждения thalami optici и гипоталамической области на высшую нервную деятельность // Физиологический журнал СССР. – 1946. – Т. 32. – №. 5 – С. 533–548.

20. Дерябин В. С. Об экспериментальной бульбокапниновой кататонии у собак // Журнал высшей нервной деятельности. – 1951. – Т. 1, В. 4. – С. 469–478.

21. Дерябин В. С. Аффективность и закономерности высшей нервной деятельности // Журнал высшей нервной деятельности. – 1951. – Т. 1, В. 6. – С. 889–901.

22. Дерябин В. С. О путях развития учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности // Физиологический журнал СССР. – 1951. – Т. 37, В. 2. – С. 140–144.

23. Дерябин В. С. Действие ацетилхолина на шагательные движения задних конечностей собак. // Физиологический журнал СССР. – 1953. – Т. 39, В. 3. – С. 319–323.

24. Дерябин В. С., Дерябин Л. Н., Кашкай М.-Дж. Действие ацетилхолина на мышцы задней конечности собаки при половинной перерезке спинного мозга // Физиологический журнал СССР. – 1960. – Т. 46, № 12. – С. 1471–1475.

25. Дерябин В. С. Чувства, влечения и эмоции: О психологии, психопатологии и физиологии эмоций. Изд. 3-е. – М.: Изд. ЛКИ, 2013. – 224 с.

26. Дерябин В. С. Психология личности и высшая нервная деятельность. (Психофизиологические очерки «О сознании», «О Я», «О счастье»). Изд. 2-е, доп. – М.: Изд. ЛКИ, 2010. – 202 с.

27. Дерябин В. С. Письмо внуку // Нева, 1994. – № 7. – С. 146–156.

28. Дерябин В. С. Письмо внуку // Folia Otorhinolaryngologiae Et Pathologiae Respiratoriae. – 2005. – Vol. 11, № 3–4. – pp. 57–78.

29. Дерябин В. С. О закономерности психических явлений (публичная вступительная лекция) // Психофармакология и биологическая наркология. – 2006. – Т. 6, В. 3. – С. 1315–1321.

30. Дерябин В. С. Замечания по поводу брошюры академика И. С. Беритова «Об основных формах нервной и психонервной деятельности» // Психофармакология и биологическая наркология. – 2006. – Т. 6, В. 4. – С. 1397–1403.

31. Дерябин В. С. Психофизиологическая проблема и учение И. П. Павлова о «слитии» субъективного с объективным // Психофармакология и биологическая наркология. – 2007. – Т. 7, В. 3–4. – С. 2002–2007.

32. Дерябин В. С. Эпилог // Folia Otorhinolaryngologiae Et Pathologiae Respiratoriae. – 2007. – Vol. 13, №1–4. – С. 143–148.

33. Дерябин В. С. Задачи и возможности психотехники в военном деле // Психофармакология и биологическая наркология. – 2009. – Т. 9, В.3–4. – С. 2598–2604.

34. Дерябин В. С. О потребностях и классовой психологии (Публикация О. Н. Забродина) // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2013. – № 1. – С. 109–136. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fikio.ru/?p=313 (дата обращения 31.05.2015).

35. Дерябин В. С. О некоторых законах диалектического материализма в психологии // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2014. – № 2. – С. 87–119. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fikio.ru/?p=1055 (дата обращения 31.05.2015).

36. Дерябин В. С. Эмоции, порождаемые социальной средой // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2014. – № 3. – С. 115–146. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fikio.ru/?p=1203 (дата обращения 09.10.2014).

37. Дерябин В. С., Сумбаев И. С. Бред одержимости и соматические ощущения // Труды Восточно-Сибирского медицинского института. – 1935. – В. 3. – С. 176–184.

38. Забродин О. Н. Воспоминания В. С. Дерябина об И. П. Павлове. Опыт психофизиологического анализа творческой личности учёного // Физиологический журнал имени И. М. Сеченова. – 1994. – Т. 80, № 8. – С. 139–143.

39. Забродин О. Н. Вклад В. С. Дерябина в исследование психических нарушений у больных эпидемическим энцефалитом // Журнал неврологии и психиатрии. – 2012. – Т. 112, № 3. – С. 72–75.

40. Забродин О. Н. Три письма из 44-го. Отзвуки прошлого // Folia Otorhinolaryngologiae Et Pathologiae Respiratoriae. – 2012. – Vol. 18, № 3 – С. 68–73.

41. Забродин О. Н. Его глазами // Folia Otorhinolaryngologiae Et Pathologiae Respiratoriae. – 2015, Vol. 21, № 1, С. 45–62.

42. Забродин О. Н., Дерябин Л. Н. О жизни и научных трудах В. С. Дерябина (К 120-летию со дня рождения) // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. – 1998. – Т. 34, № 1. – С. 122–128.

43. Забродин О. Н., Дерябин Л. Н. В. С. Дерябин – ученик и продолжатель дела И. П. Павлова // Российский медико-биологический вестник имени академика И. П. Павлова. – 2003. – № 1–2. – С. 200–207.

44. Иванов-Смоленский А. Г. Пути взаимодействия экспериментальной и клинической патофизиологии головного мозга. – М.: Медицина, 1965. – 495 с.

45. Квасов Д. Г., Фёдорова-Грот А. К. Физиологическая школа И. П. Павлова. – Л.: Наука, 1967. – 300 с.

46. Красик Е. Д., Потапов А. И., Миневич В. Б. Очерки истории развития психиатрической службы в Томской области. – Томск: Издательство Томского университета, 1980. – 132 с.

47. Купченко В. П. Вольнолюбивая юность поэта: М. А. Волошин в студенческом движении // Новый мир. – 1981. – № 12. – С. 216–223.

48. Меграбян А. А. Общая психопатология. М.: Медицина, 1972. – 286 с.

49. Миловзорова С. А. Развитие психиатрической помощи в Восточной Сибири в советское время // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 1986. – Т. 86, В. 6. – С. 928–930.

50. Ольшанский Д. В. Рецензия на книгу В. С. Дерябина «Психология личности и высшая нервная деятельность» // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 1983. – № 4. – С. 618–620.

51. Сумбаев И. С. О влиянии фармакологических веществ и гипноза на некоторые психические явления у душевнобольных. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. – Л., 1939.

52. Ухтомский А. А. Принцип доминанты / Собрание сочинений. Т. 1. – Л.: Издательство ЛГУ, 1950. – С. 197–201.

53. Derjabin V. Zur Kenntnis der malignen Nebennierentumoren: Dissertation. München, 1908. – 76 с.

References

1. Archive Extract of the Archive of Revolution and Foreign Policy on February 17, 1935, N2232.

2. Volkogonov D. A. Triumph and Tragedy [Triumf i tragediya]. Oktyabr (Oktober), 1989, № 7, p. 89.

3. Deryabin V. S. Further Materials to Time Physiology as Conditional Activator of Salivary Glands [Dalneyshie materialy k fiziologii vremeni kak uslovnogo vozbuditelya slyunnych zhelez. Dissertatsiya doktorskaya]. Dissertation for Ph. D. Degree, Petrograd, 1916, 159 p.

4. Deryabin V. S. The Analysis of a Single Case of Hysterical Hallucinations [Аnaliz odnogo sluchaya istericheskikh gallyutsinatsiy]. Zhurnal nevropatologii i psikhiatrii (Journal of Neuropathology and Psychiatry), 1926, № 3, pp. 31–38.

5. Deryabin V. S. To the Question About the Mechanism of Formation of Hysterical Hallucinations [K voprosu o mekhanizme obrazovaniya istericheskikh gallyutsinatsiy]. Obozrenie psikhiatrii, nevrologii i refleksologii (Review of Psychiatry, Neurology & Reflexology), 1926, № 3, pp. 203–208.

6. Deryabin V. S. About Psychogenesis of Induced Psychosis [O psikhogenezise indutsirovannogo pomeshatelstva]. Zhurnal nevropatologiil i psikhiatrii (Journal of Neuropathology and Psychiatry), 1926, Vol. 4, pp. 13–24.

7. Deryabin V. S. To the Question about the Forensic Medical Value of Lethargic Encephalitis [K voprosu o sudebno-meditsinskom znachenii letargicheskogo ehntsefalita]. Zhurnal sudebno-medicinskoy ehkspertizy (Journal of Forensic Medical Examination), 1926, №. 3, pp. 37-38.

8. Deryabin V. S. To the Question of Condition of Vegetative Nervous System at Residual Conditions of Epidemical Encephalitis [K voprosy sostoyaniya vegetativnoy nervnoy sistemy pri ischodnych sostoyaniyach epidemicheskogo entsefalita]. Medico-biologicheskiy zhurnal (Medical and Biological Journal), 1926, № 3, pp. 41–52.

9. Deryabin V. S. About Regularity of the Mental Phenomena [O zakonomernosti psichicheskich yavleniy]. Irkutskiy Medicinskiy Zhуrnal (Irkutsk Medical Journal), 1927, Vol. 5, № 6, pp. 1–14.

10. Deryabin V. S. Epidemical Encephalitis in the Psychopathological Relation [Epidemicheskiy encefalit v psichopatologicheskom otnoshenii]. Sibirskiy Arkhiv teoreticheskoy i sudebnoy mediciny (Siberian Archive of Theoretical and Legal Medicine), 1928, Vol. 3, book 4, pp. 317–323.

11. Deryabin V. S. On the Perception of Volumes [O vospriyatii obemov]. Irkutsk, Izdatelstvo irkutskogo universiteta, 1928, 32 p.

12. Deryabin V. S. The Problem of Psychiatric Care in Eastern Siberia [Zadachi psikhiatricheskoy pomoschi v Vostochnoy Sibiri] Sovetskaya meditsina. Vostochnoy. Sibiri (Soviet Medicine of Eastern Siberia), 1931, № 1, p. 14.

13. Deryabin V. S. Problems of the East Siberian Regional Scientific and Medical Society [Problemy vostochno-sibirskogo nauchno-meditsinskogo obschestva]. Sovetskay medicina Vostochnoy Sibiri (Soviet Medicine of Eastern Siberia), 1931, № 4. pp. 3–7.

14. Deryabin V. S. The Frequency of Syphilis among the Mentally Ill According to the Research [Chastota sifilisa u dushevnobolnykh po dannym issledovaniya]. Trydy vostochno-sibirskogo medicinskogo instituta. (Proceedings of the East Siberian Medical Institute), 1934, №. 1, pp. 61–82.

15. Deryabin V. S. The Influence of Bulbocapnine on the Food Conditioned Reflexes [Vliyanie bulbokapnina na pischevye uslovnye refleksy]. Fiziologicheskiy zhurnal SSSR. (Physiological Journal of the USSR), 1936, Vol. 20, №. 3, pp. 393–404.