УДК 37.018.1

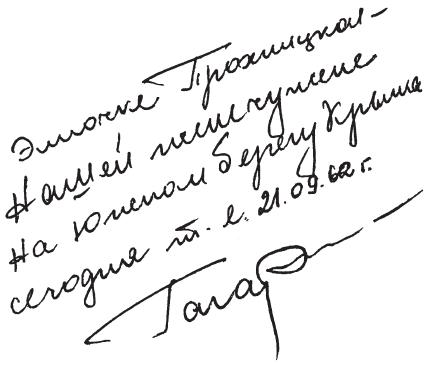

Черепова Ирина Сергеевна – Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», учитель английского языка высшей квалификационной категории, кандидат филологических наук, Санкт-Петербург, Россия.

Email: cherya@inbox.ru

Мехоношин Василий Юрьевич – Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории, кандидат культурологии, Санкт-Петербург, Россия.

Email: jamesholt87@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0452-9345

SPIN: 3230-8203

Авторское резюме

Состояние вопроса: Разновозрастное обучение становится всё более актуальным в современном образовательном процессе, развивая навыки сотрудничества, критического мышления и социальной ответственности у школьников. В педагогике ХХ века применялись модели разновозрастного обучения, такие как Дальтон-план, Йена-план, каждая из которых внесла свой вклад в развитие этой концепции.

Результаты: Проект «Активитис», реализуемый в ЧОУ «Паскаль Лицей», представляет успешную модель разновозрастного обучения. Он формирует безопасную психологическую среду, развивает лидерские качества у старших школьников и социализирует младших. Особое внимание уделяется цифровым технологиям, медиаграмотности и благотворительности. Проект соответствует требованиям ФГОС, включая развитие личности и навыков сотрудничества.

Область применения результатов: Результаты проекта могут быть использованы при разработке и внедрении программ разновозрастного обучения в других образовательных учреждениях. Он демонстрирует, как педагогические подходы могут адаптироваться к требованиям современной образовательной среды.

Выводы: Разновозрастное обучение – это эффективная образовательная стратегия и инструмент для развития социальных, когнитивных и эмоциональных навыков учащихся. Проект «Активитис» доказывает, что интеграция классических и современных подходов обеспечивает высокие образовательные результаты.

Ключевые слова: разновозрастное обучение; образовательный проект; проект «Активитис»; медиаграмотность; коллективная работа; Федеральный государственный образовательный стандарт.

Mixed-Age Learning as a Trend in the Modern Educational Process: The “Activities” Project

Cherepova Irina Sergeevna – Private General Educational Institution “Pascal Lyceum”, English Teacher with the highest qualification category, PhD (Philology), Saint Petersburg, Russia.

Email: cherya@inbox.ru

Mekhonoshin Vasily Yuryevich – Private General Educational Institution “Pascal Lyceum”, History and Social Studies Teacher with the highest qualification category, PhD (Cultural Studies), Saint Petersburg, Russia.

Email: jamesholt87@gmail.com

Abstract

Background: Mixed-age learning is becoming increasingly relevant in modern educational processes, fostering collaboration skills, critical thinking, and social responsibility among students. Throughout the 20th century, pedagogical models such as the Dalton Plan and the Jena Plan have contributed significantly to the development of this concept.

Results: The “Activities” project, implemented at the Pascal Lyceum Private Educational Institution, represents a successful model of mixed-age learning. It creates a psychologically safe environment, develops leadership qualities among senior students, and facilitates the socialization of younger students. Particular attention is paid to digital technologies, media literacy, and charitable activities. The project aligns with the Federal State Educational Standard by promoting personal development and collaboration skills.

Research implications: The results of the “Activities” project can be applied in the development and implementation of mixed-age educational programs in other institutions. The project demonstrates how innovative approaches can be adapted to meet the demands of modern educational environments.

Conclusion: Mixed-age learning is an effective educational strategy and a powerful tool for fostering students’ social, cognitive, and emotional skills. The “Activities” project proves that integrating classical and modern approaches ensures high educational outcomes.

Keywords: mixed-age learning, educational project, «Activities» project, media literacy, collaborative work, Federal State Educational Standard.

Актуальность исследования разновозрастного обучения в педагогике обусловлена изменяющимися требованиями современного общества к образовательным моделям, которые должны обеспечить гибкость, инклюзивность и индивидуализацию учебного процесса. В эпоху цифровых технологий и постоянных изменений в трудовой сфере важно формировать у учеников навыки сотрудничества, критического мышления и социальной ответственности. Разновозрастные группы создают естественную образовательную среду, в которой обучающиеся разных возрастов взаимодействуют друг с другом, что может способствовать более глубокому усвоению материала и развитию лидерских и коммуникативных навыков.

Цель статьи – изучение педагогических условий, при которых разновозрастное обучение становится наиболее эффективным; представление опыта успешной реализации образовательного проекта «Активитис» в реальном образовательном учреждении.

История образования знает множество примеров методик и способов организации учебного и воспитательного процесса в ходе межвозрастного общения. Например, еще в начале XX века на пике популярности был так называемый Дальтон-план, под которым имеется в виду система организации учебно-воспитательной работы в школе, основанная на принципе индивидуального обучения. Название получила от города Долтон (США, штат Массачусетс), где она впервые была применена. Создательница Дальтон-плана – американская деятельница народного образования Е. Паркхерст» [1]. Важными принципами Дальтон-плана стали принцип свободы (ученик выбирает тему, формы и способы работы), принцип самостоятельности (ученик сам делает выбор и несет за него ответственность), принцип сотрудничества (учится уважать другого человека, принимать совместные решения, доверять другим, помогать другим) [2, с. 71]. В это же время, около века назад, популярным оказался Йена-план, разработанный П. Петерсеном, профессором Йенского университета. Традиционная школа с классно-урочной системой в Йена-плане заменена «воспитательной общиной». Классы заменены четырьмя разновозрастными группами (до 40 человек в каждой). Старшие выступают в роли опекунов для младших. Внутри групп для выполнения различных видов заданий образуются свободно создаваемые школьниками временные подгруппы [3].

Во второй половине XX в. поиски продолжились. Отметим концепцию ризомы, разработанную Жилем Делёзом и Феликсом Гваттари в их работе «Тысяча плато» (1980), которая оказала значительное влияние на различные области знаний, включая педагогику [4]. Ризома – это метафора для нелинейных, разветвленных структур, не имеющих центра и фиксированной иерархии, что отличается от традиционных моделей знания, основанных на линейной логике и иерархической организации. Концепция ризомы предлагает видение образования как сети взаимодействий, в которой ученик может самостоятельно выбирать направление своего обучения. Этот подход может быть реализован в образовательных системах, где ученики могут выбирать предметы и темы для изучения по своему интересу, создавая собственную траекторию обучения. Современные цифровые технологии, такие как онлайн-платформы, способствуют реализации этой идеи, предоставляя ученикам доступ к огромному количеству разнообразных материалов.

На наш взгляд, в ракурсе изучения разновозрастного обучения необходимо осветить подход профессора А. Н. Поддьякова. Он относится к группе исследователей, которые занимаются изучением психолого-педагогических аспектов когнитивного и интеллектуального развития детей. Его работы касаются таких тем, как творческое мышление, когнитивное развитие и исследовательское поведение детей в образовательных контекстах [5]. Концепция обучения детей в разновозрастных группах, предложенная Поддьяковым, основывается на его исследованиях когнитивного и интеллектуального развития детей. В своих работах он подчеркивает важность создания образовательных условий, где дети разных возрастов могут взаимодействовать, делясь опытом и знаниями. Основные идеи его концепции можно описать следующим образом: дети, находящиеся в разновозрастных группах, имеют возможность учиться через совместные исследования. При этом старшие дети могут делиться своим опытом и знаниями, а младшие – активно перенимать их, развивая исследовательские навыки. Это создает среду, способствующую активному познанию и обучению через опыт, а не только через традиционные педагогические методы. В подобных разновозрастных группах старшие дети принимают на себя роль наставников, что стимулирует их к повторению и закреплению уже усвоенного материала, а также развитию лидерских и коммуникативных навыков. Для младших учеников это возможность получить помощь и поддержку от старших, что ускоряет их развитие и позволяет быстрее адаптироваться к новым задачам. Поддьяков рассматривает когнитивный конфликт, возникающий при столкновении разных точек зрения (например, у старших и младших учеников), как важный механизм развития. Он утверждает, что такие конфликты стимулируют мышление и поиск новых решений, что способствует более глубокому усвоению знаний. Также дети сталкиваются с разнообразными подходами к решению задач, что помогает им становиться более гибкими в мышлении и лучше адаптироваться к изменяющимся условиям.

Таким образом, концепция разновозрастного обучения, по Поддьякову, акцентирует внимание на активной роли детей в процессе обучения, на их когнитивной активности, а также на важности сотрудничества и взаимодействия между обучающимися разных возрастов для их развития и обучения.

Новизна его подхода заключается в интеграции педагогических и психологических знаний, а также в акценте на самоорганизацию и активное участие учеников в обучении, что способствует формированию более глубокого и всестороннего понимания когнитивного развития в условиях разновозрастных групп.

Дж. Стоун и К. Беррис считают, что учитель при реализации концепции разновозрастного обучения выступает в роли фасилитатора, а не инструктора [6]. Это значит, что главная задача учителя – направлять учеников, помогая им находить собственные решения и исследовать новые области знания, а не просто передавать готовые знания.

Ряд исследований подчеркивают важность высококвалифицированных педагогов для успеха реализации моделей разновозрастного обучения [7], [8]. Учителя должны уметь использовать разнообразные стратегии и дифференцировать задания, чтобы учитывать потребности разных возрастных групп.

В современных условиях осуществляется поиск инновационных технологий, призванных обеспечить высокое качество образования. Федеральный государственный образовательный стандарт «призван обеспечивать освоение всеми обучающимися базовых навыков (в том числе когнитивных, социальных, эмоциональных) компетенций, <…> развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире, <…> уважение личности обучающегося, развитие в детской среде ответственности, сотрудничества и уважения к другим и самому себе» (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 (ред. от 22.01.2024)) [9]. Для успешного функционирования и достижения высоких академических показателей учебные заведения часто прибегают к аккумулированию исторического опыта, отсекая неприжившиеся элементы и активно внедряя успешные практики заслуженных деятелей педагогики. Снова находит своё подтверждение концепция цикличности развития: как и в приведённых выше примерах, современная образовательная машина движется по направлению комбинирования классической урочной формы с неурочными формами обучения, одной из которых является применение коллективного взаимодействия, способствующего развитию навыков рефлексии, конструктивного общения. Так, в качестве одного из инструментов, позволяющих эффективно реализовывать вышеуказанные аспекты, в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» Выборгского района Санкт-Петербурга была разработана система внеурочных занятий, направленных на повышение уровня разновозрастного обучения и взаимодействия. Вслед за доктором педагогических наук, профессором Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского Л. В. Байбородовой под понятием разновозрастное обучение мы понимаем «совместную деятельность детей разного возраста, направленную на решение как общих для всех, так и частных, в зависимости от возраста, образовательных и воспитательных задач. Подчеркнем, что в данном случае речь идет не об уроке, а об учебном занятии, где отсутствуют жесткие временные и организационные рамки учебного процесса, может быть сменный состав учащихся разного возраста и разного уровня подготовленности» [10, с. 6].

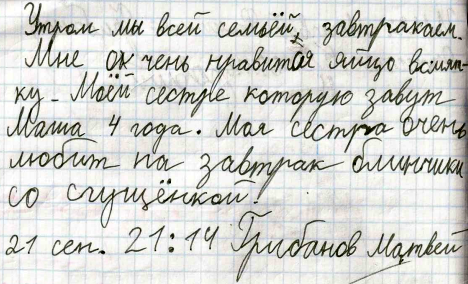

Проект, реализуемый в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (г. Санкт-Петербург) носит название «Активитис» (от англ. activities – виды деятельности) (И. Ч., В. М.). Занятия в подобной форме проводятся дважды в месяц в течение учебного года и представляют собой общешкольные мероприятия (с электронной регистрацией), на которые может попасть любой обучающийся 5–11 классов. Пройдя по ссылке, обучающийся (и его законный представитель) выбирает из списка тот вид деятельности, который ему наиболее интересен. После успешной регистрации они автоматически получают электронный билет с указанием номера кабинета, в котором будет организована работа по выбранному направлению. Все занятия в рамках проекта проводятся сотрудниками школы и выбираются с учётом общей заинтересованности как педагогов, так и обучающихся. Можно условно выделить несколько основных направлений нашей работы, которые мы в своей классификации соотнесём с требованиями ФГОС [11] (выдержки из ФГОС выделены курсивом – прим. авт.):

– «единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными институтами воспитания»: для проведения ряда мероприятий (мастер-классы, лекции, тренинги) приглашаются родители, которые готовы поделиться секретами своей профессиональной деятельности, а также прикладными навыками;

– «развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического развития страны»: для обучающихся были проведены онлайн-викторины, направленные на ознакомление с производством различных бытовых вещей на предприятиях РФ;

– «применение обучающимися технологий совместной/коллективной работы на основе осознания личной ответственности и объективной оценки личного вклада каждого в решение общих задач»: несмотря на игровой характер проводимых мероприятий, ряд из них посвящён важным проблемам социализации и взаимодействия; педагогами проводятся тренинги на консолидацию разновозрастных групп;

– «условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности»: одним из приоритетных направлений в проекте «Активитис» является развитие благотворительности. В течение нескольких лет в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» проводится Благотворительная ярмарка, продолжается сотрудничество с крупными фондами («География добра», «AdVita»). Соответственно, в рамках подготовки к мероприятию на разных этапах именно проект «Активитис» позволяет каждому обучающемуся почувствовать себя причастным к общешкольному событию посредством внесения своей лепты в социально значимой сфере;

– «личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, ценность научного познания»: все вышеперечисленные сферы реализуются в проекте. Педагогами ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» проводятся многочисленные мастер-классы, экологические акции, научные эксперименты, соревнования, конкурсы и пр., каждый из перечисленных аспектов оказывается затронутым;

– «разумное и безопасное использование цифровых технологий, обеспечивающих повышение качества результатов образования и поддерживающих очное образование»: в ходе участия в проекте «Активитис» обучающиеся развивают и свой уровень медиаграмотности, поскольку внедрены онлайн-информирование о контенте секций, а также онлайн-регистрация. Более того, часть мероприятий непосредственно связана со знакомством обучающихся с различными актуальными образовательными ресурсами.

Итак, проведение занятий в разновозрастной группе выполняет важные социально-педагогические функции. Во-первых, в учебном заведении создаётся безопасная психологическая среда, а камерная обстановка позволяет значительно расширить зону комфорта более младших школьников посредством конструктивного взаимодействия и выстраивания контактов с обучающимися старших классов. Во-вторых, младшие школьники получают социальную поддержку, которую в ряде случаев невозможно получить от сверстников. В-третьих, через разновозрастное взаимодействие реализуется стимулирующая функция: при сменяемости состава групп дети имеют возможность брать на себя различные социальные роли и выполнять многообразные задачи.

Таким образом, проект «Активитис», реализуемый в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», представляет собой эффективную образовательную инициативу, соответствующую требованиям ФГОС и направленную на всестороннее развитие обучающихся. Проект способствует формированию у школьников навыков коллективной работы, социальной ответственности, медиаграмотности и личностного роста. Благодаря разновозрастным группам создается среда, где младшие школьники получают социальную поддержку, а старшие развивают лидерские качества. Кроме того, интеграция цифровых технологий и проведение благотворительных мероприятий делает проект актуальным и социально значимым.

Мы описали опыт нашего педагогического коллектива, который, на наш взгляд, стал весьма успешным. В ходе разработки проекта «Активитис» мы опирались как на опыт концепций с многолетней историей, так и на современные профессиональные стандарты. Очевидно, что дидактический и общеобразовательный потенциал реализации комплексного или, как в нашем случае, точечного разновозрастного подхода, который является дополнением к классно-урочной системе, еще не полностью раскрыт. Специфика реализации зависит от комплектности учебного заведения, от его местонахождения (город, посёлок, село и т. п.), от материальной базы учреждения, а также от особенностей педагогических кадров.

Перспективным представляется изучение моделей обучения, основанных на совместных онлайн-проектах, исследование потенциала современных цифровых платформ.

Список литературы

1. Левченко О. Ю. Опыт использования Дальтон-плана в отечественной школе в 20-е годы ХХ века // Учёные записки Забайкальского государственного университета. – 2020. – Т. 15. – № 1. – С. 92–97.

2. Хуторской А. В. Дальтон-план Елены Паркхерст // Школьные технологии. – 2013. – № 2. – С. 71–73.

3. Помелов В. Б. Педагогическая концепция «Йена-план» П. Петерсена // Перспективы науки и образования. – 2021. – № 2 (50). – С. 404–414. DOI: 10.32744/pse.2021.2.28.

4. Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. – Екатеринбург: У-Фактория, 2010. – 895 с.

5. Поддьяков А. Исследовательское поведение. Стратегии познания, помощь, противодействие, конфликт. – М.: Национальное образование, 2016. – 304 с.

6. Stone S. J., Burriss K. G. Understanding Multiage Education (1st ed.). – London: Routledge, 2019. – 310 p. DOI: 10.4324/9780429243219

7. Michelle R-P., Barton G., Pendergast D. Multiage Education: An Exploration of Advantages and Disadvantages through a Systematic Review of the Literature // Australian Journal of Teacher Education. – 2019. – № 44 (5). – Pp. 21–41. DOI: 10.14221/ajte.2018v44n5.2

8. Ryan R. M., Deci E. L. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being // The American Psychologist. – 2000. – № 55 (1). – Pp. 68–78. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027 (дата обращения: 30.11.2024).

10. Байбородова Л. В. Разновозрастное обучение: азбука понятий // Педагогические технологии. – 2017. – № 1. – С. 5–9.

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования // ГАРАНТ – законодательство (кодексы, законы, указы, постановления) РФ, аналитика, комментарии, практика. – URL: https://base.garant.ru/401433920/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения: 30.11.2024).

References

1. Levchenko O. Y. Experience of Using the Dalton Plan in the Russian School in the 1920s [Opyt ispolzovaniya Dalton-plana v otechestvennoy shkole v 20-e gody XX veka]. Uchenye Zapiski Zabaikalskogo Gosudarstvennogo Universiteta (Scientific Notes of Transbaikal State University), 2020, vol. 15, no. 1, pp. 92–97.

2. Khutorskoy A. V. Dalton Plan by Helen Parkhurst [Dalton-plan Eleny Parkherst]. Shkolnye Tekhnologii (School Technologies), 2013, no. 2, pp. 71–73.

3. Pomelov V. B. The Pedagogical Concept of “Jena Plan” by P. Petersen [Pedagogicheskaya kontseptsiya “Yena-plan” P. Petersena]. Perspektivy Nauki i Obrazovaniya (Perspectives of Science and Education), 2021, no. 2 (50), pp. 404–414. DOI: 10.32744/pse.2021.2.28.

4. Deleuze G., Guattari F. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia [Tysyacha plato: Kapitalizm i shizofreniya]. Yekaterinburg: U-Faktoriya, 2010, 895 p.

5. Poddyakov A. Research Behavior: Strategies of Cognition, Assistance, Opposition, Conflict [Issledovatelskoe povedenie. Strategii poznaniya, pomoshch, protivodeystvie, konflikt]. Moscow: Natsionalnoe Obrazovanie, 2016, 304 p.

6. Stone S. J., Burriss K. G. Understanding Multiage Education (1st ed.). London: Routledge, 2019, 310 p. DOI: 10.4324/9780429243219

7. Michelle R.-P., Barton G., Pendergast D. Multiage Education: An Exploration of Advantages and Disadvantages through a Systematic Review of the Literature. Australian Journal of Teacher Education, 2019, no. 44 (5), pp. 21–41. DOI: 10.14221/ajte.2018v44n5.2

8. Ryan R. M., Deci E. L. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. The American Psychologist, 2000, no. 55 (1), pp. 68–78. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68

9. Order of the Ministry of Education of the Russian Federation dated May 31, 2021 No. 287 “On Approval of the Federal State Educational Standard of Basic General Education” [Prikaz Ministerstva prosveshcheniya Rossiyskoy Federatsii ot 31.05.2021 № 287 “Ob utverzhdenii federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta osnovnogo obshchego obrazovaniya”]. Available at: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027 (accessed 30 November 2024).

10. Baiborodova L. V. Mixed-Age Learning: A Dictionary of Terms [Raznovozrastnoe obuchenie: azbuka ponyatiy]. Pedagogicheskie Tekhnologii (Pedagogical Technologies), 2017, no. 1, pp. 5–9.

11. Federal State Educational Standard of Basic General Education [Federalnyy gosudarstvennyy obrazovatelnyy standart osnovnogo obshchego obrazovaniya]. Available at: https://base.garant.ru/401433920/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (accessed 30 November 2024).

Ссылка на статью:

Черепова И. С., Мехоношин В. Ю. Разновозрастное обучение как тенденция современного образовательного процесса: проект «Активитис» // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2024. – № 3. – С. 66–74. URL: http://fikio.ru/?p=5814.

© Черепова И. С., Мехоношин В. Ю., 2024