УДК 141

От редакции

О статье В. Д. Комарова «Источники и структурные компоненты ленинизма»

Статьей В. Д. Комарова наш журнал открывает новую рубрику «Дискуссии и обсуждения». В ней предполагается публикация и обсуждение материалов, содержащих новые, не общепризнанные подходы к актуальным проблемам философии и гуманитарных наук. Точка зрения авторов может сильно отличаться от точки зрения редакционной коллегии.

Виктор Дмитриевич Комаров поставил в своей статье наиболее важные вопросы развития марксистской философии в России и высказал ряд новых ценных идей, которые, по-видимому, будут обсуждаться в дальнейшем на страницах журнала. Однако сразу необходимо сделать принципиально важную оговорку. Редколлегия журнала категорически не согласна с оценкой деятельности И. В. Сталина, которой придерживается автор статьи. Поясним нашу позицию подробнее.

Общая характеристика И. В. Сталина дается в статье примерно так же, как это делалось 60 – 70 лет назад: если В. И. Ленин – продолжатель дела К. Маркса, то И. В. Сталин – «подлинный ученик и достойный преемник» В. И. Ленина, лидер коммунистического движения и социалистических преобразований мира в 30 – 50-х годах XX века. И. В. Сталин уточнял и прорисовывал детали практической модели ленинизма вместе со своими идейными соратниками, среди которых названы, в частности, В. М. Молотов и Н. А. Вознесенский. Отмечен также значительный вклад марксистов XX века – среди них И. В. Сталина и Мао Цзе-дуна – в исследование психологии трудящихся масс в ходе политической борьбы, причем характерная черта их социально-психологической науки – «реальный гуманизм».

Создается впечатление, что этот безупречный образ И. В. Сталина, ученого и гуманиста, существует где-то отдельно от реальной истории. В действительности, как известно, деятельность «достойного преемника» В. И. Ленина была гораздо трагичней и противоречивей. Вряд ли ее вообще возможно рассматривать, полностью замалчивая репрессии, которым были подвергнуты в различной форме миллионы людей. Факты сталинских репрессий настолько многочисленны и общеизвестны, что о них как-то даже неудобно специально напоминать. Очень странно звучит, поэтому, например, утверждение о реальном гуманизме И. В. Сталина или Мао Цзе-дуна. Понятно, что гуманизм в современном мире не сводится к какому-нибудь слащавому сюсюканью и рассуждению о том, что «всем должно быть хорошо». Солдат-освободитель, убивающий агрессора и оккупанта, безусловно, настоящий гуманист. Однако в случае И. В. Сталина и Мао Цзе-дуна ситуация совсем другая: это люди, которые массово уничтожали и репрессировали своих соратников, людей, не совершивших никаких преступлений, в том числе детей, и т. п. Неужели в этом состоит реальный гуманизм, о котором мечтали Маркс, Энгельс и Ленин? Этот вопрос требует ответа, которого уважаемый автор статьи не дает. Пытаясь полностью замолчать факты массовых репрессий, проходивших под руководством И. В. Сталина (или считая их вообще не заслуживающими упоминания из-за незначительности?), В. Д. Комаров, сам того не замечая, все же косвенно затрагивает эту тяжелую и трагическую тему. Хорошо известно, до чего довел «реальный гуманизм» И. В. Сталина его «идейного соратника» Н. А. Вознесенского и жену действительно самого близкого соратника Сталина – В. М. Молотова.

Согласно многочисленным историческим свидетельствам, в советском обществе времен сталинских репрессий сформировалась социально-психологическая атмосфера, которая не способствовала развитию инициативы и социальной активности человека. Не является ли пассивность огромной части современных россиян по отношению к разнообразным сферам общественной деятельности отголоском и следствием тех времен, когда в течение целой исторической эпохи даже простое высказывание своего мнения жестко пресекалось и преследовалось? Следы этой эпохи, проявляющиеся в современной реальности, делают актуальным объективный, непредвзятый и взвешенный анализ ее исторических уроков. Философское осмысление информационного общества вряд ли может опираться на замалчивание, упрощение или приукрашивание опыта прошлого.

Letter from the Editor-in-Chief

The Paper of Prof. V. Komarov “The Sources and Structural Components of Leninism”

Abstract

The paper of Prof. V. Komarov deals with some important problems of Marxism, its development in the works of V. Lenin, the most popular Marxist in Russia, and I. Stalin, who is thought to be his main follower. But the editorial board cannot assent the author’s attempt to study the theoretical work and political practice of I. Stalin without taking into consideration the large-scale repressive actions which he and his followers took against millions of people in the Soviet Union. To negate these repressive actions is also entirely inadmissible.

Источники и структурные компоненты ленинизма

Комаров Виктор Дмитриевич – Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры гуманитарных дисциплин, Россия, Санкт-Петербург.

E-mail: vdkomarov@mail.ru

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул. д. 22,

тел.: 8(812)578-81-17.

Авторское резюме

Состояние вопроса: История учений К. Маркса и В. И. Ленина исследовалась в российской науке в течение многих десятилетий. Однако попытка систематически изложить основные разделы ленинизма как целостной концепции предпринимается впервые.

Результаты: Ленинизм является революционной версией марксизма, развившейся в эпоху империализма, пролетарских и национально-освободительных революций. В эпоху глобального перехода от капитализма к социализму и глобализации мирового цивилизационного процесса творческое развитие учения Маркса – Ленина происходит путем системного обобщения идей, сформулированных В. И. Лениным. Основные причинные факторы возрастания революционной роли марксизма-ленинизма как науки о закономерностях общественного развития цивилизованного человечества должны быть проанализированы методом разделения источников и движущих сил развития ленинизма. Основными структурными компонентами ленинизма как творческого марксизма современной эпохи выступают: диалектико-материалистическая философия, политико-экономическая наука, социально-политическая теория научного социализма, основы научной социологии, принципы научной политологии, научные основы коммунистической идеологии, реально-гуманистические принципы социальной психологии, основы коммунистической этики, научные принципы эстетики, основы социальной педагогики и теории культурной революции, праксиологическое понимание научно-технического прогресса, научно-философская теория цивилизации.

Область применения результатов: Предложенная концепция позволяет детально проанализировать и оценить существующие в информационном обществе направления и перспективы развития марксизма и его современной формы – ленинизма.

Выводы: На рубеже тысячелетий оказалось, что только марксизм-ленинизм как научная идеология мирового коммунистического и рабочего движения может стать праксиологической базой системного решения глобальных проблем современности. Творческое развитие марксистско-ленинского учения стало насущной задачей революционного сплочения всех трудовых и интеллектуальных сил человечества.

Ключевые слова: марксизм-ленинизм; научная философия; аутентичный марксизм; цивилизация; диалектический материализм; научный социализм; политология; этика; эстетика; идеология; классовая борьба; социальная революция; реальный гуманизм.

The Sources and Structural Components of Leninism

Komarov Victor Dmitrievich – Military Academy of the Material and Technical Maintenance Named after General of the Army A. V. Khrulev, Military Institute (engineering), Department of Humanities, professor, Doctor of Philosophy. Saint-Petersburg, Russia.

E-mail: vdkomarov@mail.ru

22, Zakharievskaia st., St.-Petersburg, Russia, 191123,

tel: +7(812)578-81-17.

Abstract

Background: The works of K. Marx and V. Lenin have been studied by Russian philosophers for dozens of years. However an attempt to describe the main parts of Lenin’s doctrine systematically as integral conception is undertaken for the first time.

Results: Leninism is a revolutionary version of Marxism evolved during the epoch of imperialism, proletariat and national liberation revolutions. In the epoch of global transition from capitalism to socialism and globalization of world civilization process the creative development of Marx and Lenin’s teachings takes place by systematic generalization of ideas formulated by V. I. Lenin. The main structural components of Leninism as creative Marxism of the present epoch are: the philosophy of dialectical materialism, political economy, the theory of socialism, the theory of sociology, the principles of political science, the theoretical bases of communist ideology, the humane principles of social psychology, the bases of communist ethics, the principles of aesthetics, the bases of social pedagogy and the theory of cultural revolution, praxiology of scientific and technical progress, philosophical theory of civilization.

Research implications: The presented conception allows to analyze in detail and appreciate the trends and perspectives of Marxism and Leninism theory development which exist in information society.

Conclusion: At the turn of the millennium only Marxism-Leninism as ideology of communist and proletariat movement appeared to become praxiological basis of systematic decision of nowadays global problems. The creative development of Marxism-Leninism doctrine is thought to be the essential goal of revolutionary solidarity of all labor and intellectual forces of humanity.

Keywords: Marxism-Leninism; philosophical theory; authentic Marxism; civilization; dialectical materialism; socialism theory; political science; ethics; aesthetics; ideology; the class struggle; social revolution; humanism.

Введение

Идя навстречу 145-летию со дня рождения великого сына России Владимира Ильича Ульянова (Ленина), лучшие интеллектуальные силы Отечества имеют возможность дать информационно-аналитический абрис его непреходящего творческого наследия. Необходимость такого начертания тезауруса ленинских идей, концепций, выводов и прогнозов обусловлена тем обстоятельством, что за последнее десятилетие Миллениума мир вступил в информационную эпоху развития цивилизации.

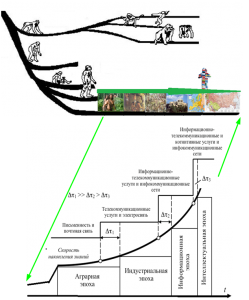

В современной научной литературе принято считать, что общество, сформированное в эпоху позднего развития мирового капитализма, целесообразно именовать «постиндустриальным». Однако это понятие не определённо в содержательном отношении и футурологически бесперспективно. В действительности исторический характер общества определяется всегда качеством производительных сил, которые его порождают.

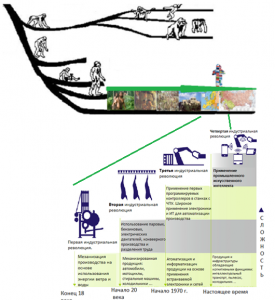

С позиции марксизма-ленинизма как науки об общественном развитии человечества, индустриальное общество в его капиталистическом варианте было порождено машинными производительными силами. Это означает, что промышленная (= индустриальная) революция XVIII – XIX вв. сформировала в Европе производительные силы, состоящие из системных разновидностей машинной техники, которую создал и которой в производственном процессе управлял наёмный рабочий нового типа – пролетариат. Машинная база капиталистического способа производства, по Марксу, была технологическим применением природных сил на базе науки как системного явления культуры Нового времени.

Таким образом, индустриальное общество есть мировой продукт развития производительных сил в составе: «совокупный работник» (Маркс) и технологическая система машин.

Существенные изменения в развитии капиталистической «мир-системы» (Валлерстайн) произошли в первой половине ХХ века (1917 – 1940 гг.).

Во-первых, в ходе Великой октябрьской социалистической революции в бывшей Российской империи были проведены под руководством большевистской партии социалистическая индустриализация евразийской державы, коллективизация и механизация сельского хозяйства. Тем самым была создана новая материально-техническая база производительных сил социалистического (посткапиталистического) общества. Главной предпосылкой создания здесь производительных сил нового качества стала цивилизационная культурная революция в бывшей христианской, полуграмотной стране. Она позволила сформировать рабочий класс нового типа – главную производительную силу социалистического общества.

Во-вторых, в ходе социалистической индустриализации и культурной революции в Советском Союзе стали формироваться предпосылки нового, революционного этапа научно-технического прогресса человечества. Под влиянием обстановки Второй мировой войны в капиталистическом мире эти предпосылки к 50-м годам ХХ в. стали обретать системное качество научно-технической революции (НТР). Обострение в 50-х – 60-х годах классового противоборства капиталистической и социалистической систем ведения хозяйства цивилизованных держав привело к интенсивному развёртыванию НТР в странах начального социализма во главе с СССР.

Развёртывание НТР в обеих системах рельефно обнаружило её уникальную сущность. Глобальная сущность научно-технической революции проявилась к началу XXI в. в том, что НТР – это системное качественное изменение в управлении технологией общественного производства на цивилизационном пути превращения природных процессов геокосмического масштаба в промышленные процессы «постиндустриального типа».

Спектры социальных последствий НТР в капиталистическом и социалистическом мирах свидетельствуют, что происходит глобальный цивилизационный поворот в историческом процессе. Человечество может прогрессировать в цивилизованном порядке только по социалистическому пути. «Постиндустриальное общество» при сохранении капиталистической системы ведения хозяйства – это виртуальная реальность.

Подлинное постиндустриальное общество есть объективная реальность только при «полном социализме» (Ленин). И его настоящее содержательное название – научно-образовательное общество. Реальный облик такого общества стал складываться впервые в истории человечества в СССР с 70-х годов ХХ в., когда возникшие научно-производственные объединения (НПО) в Ленинграде, Москве, Новосибирске, Свердловске, Киеве, Минске, Томске, Риге начали превращаться в центры формирования нового, зрелого социалистического базиса посткапиталистического общества XXI в.

В указанных условиях ленинизм как марксизм современной эпохи нуждается в творческом развитии. Именно для этого необходимо научное осмысление динамичной структуры этого гениального учения ради успешного применения его в революционно-практическом действии.

Первая возможность изложить результаты своего синтеза основных марксистских идей В. И. Ленина представилась мне в канун 130-летия великого сына русского народа. Некоторые творческие наброски в этом плане мне удалось представить на юбилейной Ленинской конференции в Разливе 22 апреля 2010 года. А дальше понадобилось более основательно углубиться в литературное наследие Владимира Ильича и осваивать его на том его жизненном фоне, который создали своими талантливыми литературно-биографическими произведениями В. Т. Логинов [см.: 12; 13] и С. Н. Есин [см.: 1].

Таковы обстоятельства создания представляемой на суд интеллектуальной общественности обширной статьи в данном журнале.

Источники ленинизма

Когда мы в начале третьего тысячелетия констатируем, что научно-идеологической основой современного коммунистического движения выступает марксизм-ленинизм, то не всегда обращаем внимание на творческую сторону дела. Между тем уже в XX веке не только марксистская основа этого всесильного учения существенно обновилась за счёт становления ленинизма как современного марксизма, но и само содержание ленинизма существенно модернизировалось, особенно в ходе практической реализации грандиозного научно-социалистического проекта марксистско-ленинского происхождения. Именно последнее обстоятельство заставляет в новую, информационную эпоху глобализации цивилизационного процесса рассмотреть обновлённую, модернизированную структуру ленинизма.

При ближайшем рассмотрении этой важной задачи представляется естественным пойти по пути, намеченному В. И. Лениным при структурном анализе учения К. Маркса в начале XX века. Тогда, как известно, вождь большевистской партии показал, как творческая работа идейных лидеров пролетарского движения К. Маркса и Ф. Энгельса над тремя основными источниками науки об общественном развитии человечества привела к созданию теории научного коммунизма [см.: 9]. Эта первая в истории научная теория развития революционной практики трудящихся была сформирована из трёх органически, логически взаимосвязанных частей – диалектико-материалистической философии, научной политической экономии и научной теории построения социалистического общества.

Проведённый В. И. Лениным анализ научного содержания революционного марксизма позволил в дальнейшем, во-первых, разоблачить ренегатство западноевропейской социал-демократии и, во-вторых, выработать адекватную методологию марксистского анализа нового исторического этапа развития рабочего и коммунистического движения. Собственно, создание ленинизма и явилось научно-теоретическим результатом применения этой методологии для понимания перспектив общественного развития человечества в эпоху империализма и пролетарских революций.

Ленинский вариант структурной характеристики генезиса и построения марксизма был своеобразен не только тем, что позволял научно объяснить тенденции развития человечества в XX – XXI веках, но и тем, что давал научные основания для сознательного руководства процессами социалистического преобразования уникальной российской цивилизации. Это обстоятельство надо учитывать при любой попытке определить основные источники и компоненты ленинизма как модернизированного варианта аутентичного марксизма, ибо ленинизм – научно-идеологическое явление не только российского, евроазиатского, но и всемирного масштаба.

В философской теории понятием “источник” принято обозначать всякое явление, оказывающееся непосредственной причиной изучаемого процесса (явления). Как было показано в трудах советских философов конца 70-х и начала 80-х годов прошлого века, научный принцип социального детерминизма содержит противоречивое единство причинных факторов общественного развития двух классов – источников и движущих сил [см., например: 16]. Источники – это, по Аристотелю, «то, что делает», т. е. непосредственно порождающие явление (вещь) причины, а движущие силы – то, что способствует формированию вещи (явления), т. е. условия, обстоятельства. Предпосылки существования любого явления могут принадлежать как к первым, так и ко вторым причинным факторам. Следует при этом заметить, что способом всякого человеческого бытия предстаёт жизнедеятельность общества на основе природного бытия. Иначе говоря, все причинные факторы социального детерминизма имеют человеко-деятельностный характер.

С этой методологической позиции я считаю возможным утверждать, что непосредственными причинами и предпосылками возникновения, формирования и развития ленинизма, т. е. его основными источниками, предстают: 1) революционная версия марксистской теории общественного развития; 2) прогрессивная линия мировой демократической культуры; 3) противоречивые движения русского мировоззрения; 4) история мировой науки. В этих ракурсах целесообразно рассматривать совокупность причинных факторов формирования и развития ленинизма как марксизма современной эпохи, т. е. научной теории преобразования капиталистического общества в мировое социалистическое сообщество всех народов на уровне машиногенной цивилизации. Хронотоп такого преобразования включает геополитическую реальность XX – XXI веков. В свете основных принципов марксизма-ленинизма именно в этот исторический период в геокосмическом масштабе утверждается первый вариант общества реального гуманизма – всемирный социализм.

Главным философским источником ленинизма как современного варианта марксистской теории общественного развития является принцип единства теории и практики как центральный и важнейший в диалектико-материалистической философии. Ключом к раскрытию эвристического значения этого принципа является ленинское понимание диалектики как теории познания и логики марксизма. Уяснение творческой природы марксизма-ленинизма возможно именно в этом направлении. Своеобразие действия всех остальных источников ленинизма можно понять лишь в свете указанного принципа.

Своеобразным «родничком» единства революционной теории и практики ленинизма является раскрытие глубокого диалектического смысла знаменитого материалистического афоризма Ф. Энгельса «Вначале было дело». Ставя с головы на ноги знаменитый ключевой афоризм Евангелия от Иоанна, талантливый соратник К. Маркса по существу создал теоретическую модель диалектической логики человеческой деятельности [см.: 21].

Действительно, исторически и логически человеческая жизнь, т. е. жизнь любой ячейки человеческого рода, начинается с трудового дела, которое для своего нестихийного развития нуждается в «слове», т. е. теоретическом осмыслении. Истинность (действительность) найденной словесной формулы проверяется успешностью нового варианта «дела». Однако обнаруженная связка «слово – дело» не замыкается в круг, а движется дальше по спирали: новое дело рождает мысль о целесообразности образовавшейся цепочки действий. Ищется «слово» для определения конечного смысла всех циклов разумно построенного «трудового дела» общества.

Оказывается, теоретически улучшаемое дело имеет более высокий – внешний для частичного трудового дела смысл: улучшение жизни всех членов человеческого рода (ячейки и системы ячеек жизни людей). Выраженное в «новом слове» (теории построения жизни человеческой общности) предназначение всех циклов дел практических и духовно-теоретических становится ориентиром для оценки способа существования и направления развития человеческого общения как единства слова и дела, теории и практики. Циклы «дело – слово → дело1 – слово1» образуют витки спирали, которая уходит «в даль идеала», т. е. «универсального слова» (общей теории).

Думается, примерно по такой диалектической схеме осмысливал В. И. Ленин марксистскую теорию общественного развития, усматривая её краеугольный камень в принципе (человеческой, целесообразной) деятельности. Размышляя о рычаге, с помощью которого можно вполне реально изменить в гуманистическую сторону жизнь Российского общества, он вникал прежде всего в понимание «ядерной роли» особой ячейки политической, управляющей деятельности людей в этом обществе.

В работе «Что делать?» Ленин на основе марксистского учения о политической партии пролетариата приходит к формулировке двух методологических положений: 1) поднять трудящиеся массы на революционную переделку всего Российского общества может только крепкая организация революционеров в составе передовых представителей трудящихся классов; 2) революционным авангардом могут стать в этом движении научно образованные и организационно опытные представители городского и сельского пролетариата, а также пролетарии умственного труда из других классов.

Партийная организация пролетарских революционеров нужна для того, чтобы «слово» марксистской теории в особенных условиях помещичьи-буржуазно-мещанской России превратить в массовое «дело» социалистических преобразований всех сфер общественной жизни в этой евроазиатской стране с уникальной историей освободительной борьбы.

Так сформировалось диалектико-материалистическое представление В. И. Ленина о социальной организации вообще как историческом способе превращения идеального в материальное. Философский диалог о природе такой организации между большевиком Лениным и большевиком Малиновским (Богдановым) шёл почти 20 лет. В. И. Ленин с позиций революционного марксизма разрабатывал эту теорию в диалектико-материалистическом и политическом аспектах, а А. А. Богданов строил свою систему «всеобщей организационной науки» в метафизическом и позитивистском аспектах, абстрагируясь от конкретной революционно-политической практики. Многие его абстрактные построения имели авангардистский характер и были использованы, развиты в рамках зарубежной философии структурализма.

В советское время, особенно в 60 – 70-х годах XX века, ленинские идеи о диалектике материального и идеального в человеческой деятельности разрабатывались такими известными философами, как Э. В. Ильенков, В. Г. Афанасьев, Д. И. Дубровский, П. В. Копнин, В. В. Орлов. В 80 – 90-х годах в отечественной литературе обострилось внимание к «тектологическим построениям» богдановского толка, особенно в общей биологической теории.

В итоге можно отметить, что ленинская теория соотношения идеального и материального в человеческой деятельности (см. об этом намётки, сделанные в его «Философских тетрадях» [см.: 10]) имеет узловое значение для понимания творческой природы ленинизма, для разработки в современных условиях диалектической логики, теории отражения и социальной синергетики. Диалектико-материалистические достижения философии ленинизма методологически важны для понимания идеала и парадигмы в философии науки, для исследования геополитических структур, для раскрытия логики цивилизационного процесса и особенно процесса глобализации практической жизни человечества в информационную эпоху.

В постсоветской России актуализация ленинизма в интересах выхода к обновленному социализму справедливо связывается с уникальным опытом единства теории и практики в деятельности лидера коммунистического движения и социалистических преобразований мира в 30 – 50-х годах XX века – Иосифа Виссарионовича Сталина. В известном смысле можно утверждать: как Ф. Энгельс был революционно-практическим руководителем рабочего движения при гении К. Маркса, так и И. В. Сталин стал достойным реализатором научно-социалистического проекта при гении В. И. Ленина, вернейшего ученика Маркса и Энгельса.

После системной характеристики источников ленинизма можно осмыслить основную структуру этого научно-революционного учения, как она обозначилась в общественном сознании 40-х – 80-х годов XX века.

Основные компоненты ленинизма

Творческое осмысление и развитие марксизма В. И. Ленин начинал с уяснения его структуры по состоянию аутентичной марксистской мысли на начало XX века. Здесь мы должны преимущественно ориентироваться на основные положения ленинской статьи «Карл Маркс (Краткий биографический очерк с изложением марксизма)» [см.: 4]. Там, как известно, самый последовательный русский ученик К. Маркса в мировоззренческой части научно-революционного учения выделил четыре основных компонента в их диалектико-логической взаимосвязи: философский материализм, диалектика, материалистическое понимание истории, классовая борьба. В экономической части марксова учения Владимир Ильич особо выделил стоимость и прибавочную стоимость как научные достижения трудовой теории стоимости (ценности). В социалистической части относительно самостоятельным компонентом выступает «тактика классовой борьбы пролетариата». По существу, в последующих, постреволюционных трудах В. И. Ленина этот компонент в ленинском понимании марксизма предстаёт как четвёртая составная часть марксизма новой эпохи – «Стратегия и тактика социалистической революции и построения социализма»[1]. Этот компонент ленинского представления о структуре революционного марксизма можно условно именовать политологической частью марксизма XX века. Дело ведь в том, что в рамках буржуазной идеологии в начале XX века под влиянием прагматизма обозначается либерально-марксистская теория политического управления массовыми процессами индустриального общества (см. труды по политической социологии Г. Зиммеля, М. Вебера, В. Парето, Г. Моска, Т. Веблена).

Развивая марксистские взгляды на тенденции капиталистического развития в эпоху империализма (особенно в период Первой мировой войны); критикуя «эволюционистский марксизм» социал-демократов II Интернационала; разрабатывая в новых условиях марксистскую теорию государства и революции; формируя политические основы первого в мире Российского социалистического государства, – В. И. Ленин одновременно творчески структурирует марксистскую революционную идеологию уже в начальный период практической реализации основных научных установок марксизма. Своеобразная «структуралистская ипостась» марксизма новой эпохи обнаруживается в книге «Детская болезнь “левизны” в коммунизме», в «Очередных задачах Советской власти» и затем в ряде произведений Ильича периода Гражданской войны. Совсем особое место в этом «структурализме» занимают последние речи и статьи вождя РКП(б) и основателя Советского государства.

Думается, именно «структуралистские творения» В. И. Ленина послужили после его смерти директивой его подлинному ученику и достойному преемнику И. В. Сталину, став основным теоретическим материалом для создания своеобразной практической модели ленинизма в работах «Об основах ленинизма» и «К вопросам ленинизма» [см.: 17].

Дальнейшее уточнение указанной модели и прорисовка деталей в структуре ленинизма как марксизма, прораставшего на революционной почве XX в. и на социалистической почве Великой России XX в., проходила под руководством и при активном участии И. В. Сталина, его идейных соратников В. В. Куйбышева, С. М. Кирова, А. А. Жданова, В. М. Молотова, Н. А. Вознесенского, Д. Т. Шепилова, П. Н. Поспелова, М. А. Суслова, Д. И. Чеснокова, П. К. Пономаренко. «Марксистский геном» ленинизма развился в идейно-теоретическом творчестве советских политических мыслителей до уровня феномена «марксизм-ленинизм», который в 1947 – 1953 годах стал прочной научно-идеологической основой целеустремлённой деятельности КПСС как ведущей силы Советского союзного государства.

И лишь начиная с «руководящей» деятельности Хрущева как творца «антисталинской подлости» (Г. Ферр) и его окружения, научно-теоретические принципы марксизма-ленинизма постепенно стали выхолащиваться в 60 – 70-х годах, превращаться в ритуальное цитатничество и канонизироваться в деревянные формулы догматизма. Горбачевизм превратил бывшее революционное, творчески созидательное учение Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина в безликий «коммунистический брэнд».

После контрреволюционного периода «катастройки» и «демократических реформ» наша задача заключается в том, чтобы реконструировать марксизм-ленинизм в ходе его реставрации как идеологии КПРФ и СКП-КПСС, проявить его неугасимую, научную сущность как матрицы построения обновлённого социализма в России и общества реальИдя навстречу 145-летию со дня рождения великого сына России Владимира Ильича Ульянова (Ленина), лучшие интеллектуальные силы Отечества имеют возможность дать информационно-аналитический абрис его непреходящего творческого наследия. Необходимость такого начертания тезауруса ленинских идей, концепций, выводов и прогнозов обусловлена тем обстоятельством, что за последнее десятилетие Миллениума ного гуманизма в тех странах, которые с 60-х годов XX в. при поддержке Советского Союза пошли путем социалистической глобализации народной жизни.

На основе структурного анализа процесса развития марксистско-ленинской теории в 50-х – 90-х годах XX века и в первом десятилетии XXI в. можно охарактеризовать (в общих чертах) 12 компонентов марксизма-ленинизма как научной идеологии современного коммунистического движения. В рамках статьи трудно, конечно, обозначить все основания и источники подобного структурирования, как и отметить хотя бы основные взаимосвязи указанных компонентов. Однако такой эскиз структуры марксизма-ленинизма может, видимо, послужить началом будущего “великого синтеза” его научно-теоретического содержания.

1. Диалектико-материалистическая философия. В этом исходном, теоретико-мировоззренческом компоненте творчески синтезированы такие стороны философии аутентичного марксизма, как материалистическая диалектика, философский материализм, материалистическое понимание истории («исторический материализм»), научно-философская антропология, научная теория цивилизации. Здесь творчески «снимаются» основные результаты прошлых философских дискуссий марксистов о единстве «исторического материализма» и «диалектического материализма», о возможности «диалектической логики», о бытии «философии как науки», об исторической эсхатологии человеческого рода и об обществе «реального гуманизма». Диалектико-материалистическая философия есть зрелая наука о формах всеобщего [см.: 2], и в этом смысле она предстаёт как магистраль развития «мыслящего духа» (Энгельс) человеческого рода в информационную эпоху.

2. Политико-экономическая наука. Второй базовый компонент современного марксизма-ленинизма имеет своим предметом научно-рациональное размышление о закономерности производства и воспроизводства материальной жизни человеческого рода в геокосмических условиях. Либерально-эволюционистское толкование сущности этого компонента в легальном и каноническом марксизме было связано с тем вульгарно-метафизическим представлением, что материальное производство есть всегда производство вещественных благ (товаров), а политэкономия – учение о законах производства и функционирования целокупности этих благ как “богатства народов”.

Между тем аутентичный марксизм всегда трактует политэкономию как научную теорию производства, обмена, распределения и потребления стоимостей как средств поддержания, улучшения, развития материальной жизни народов в определённой природной среде обитания. Производительный труд – основной источник всякого богатства, а труд вообще как целесообразная жизнедеятельность есть вечная сущностная сила человеческого рода. Смысл политэкономической теории – прогрессирующая рационализация производства и распределения стоимостей для совершенствования мировой системы созидания потребительных стоимостей и ради прогресса цивилизованной жизни трудящегося человечества.

3. Социально-политическая теория научного социализма. Как известно, теория социализма стала превращаться из утопии в науку после того, как в «Капитале» Маркса была доказана неизбежность революционной смены капитализма социализмом как переходным состоянием индустриального общества на пути к новой, коммунистической общественно-экономической формации. Маркс путём обобщения «Монблана фактов» из жизни западноевропейского капиталистического общества показал, что в эпоху индустриального общества общеисторический закон обобществления труда и производства обусловливает достижение производительными силами человечества качественно нового состояния на мировом уровне развития машиногенной цивилизации.

Со второй половины XIX века наука становится постепенно основным источником прогресса как главной производительной силы индустриального общества (наёмных пролетариев – рабочих, техников, инженеров, учёных-прикладников), так и сложных технических орудий труда. По объективному закону соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил, открытому К. Марксом и Ф. Энгельсом, качественно новые производительные силы развитого индустриального общества с начала XX в. начинают во всё большей степени входить в конфликт с производственными отношениями традиционного, либерально-рыночного капитализма.

Эпоха империализма начинает переполняться такими радикальными формами указанного конфликта, как пролетарские, буржуазно-демократические, народно-демократические и национально-освободительные революции. На этой волне в мировое революционное движение, особенно после Первой мировой войны, начинает включаться беднейшее крестьянство Востока и Азии, становясь естественным социалистическим союзником пролетариата как «совокупного работника» (Маркс) нового индустриального общества.

Внимательно изучая (на примере России и стран Востока) указанную революционную тенденцию, В. И. Ленин в ряде своих научных трудов 10 – 20-х годов XX века приходит к выводу, что марксистская теория и тактика пролетарской революции вообще должна существенно обновиться. Следовательно, по Ленину, необходимо на новом историческом опыте существенно обновить каноническую марксистскую теорию и тактику диктатуры пролетариата как революционной формы государственности трудящихся в эпоху научно-развитого, постиндустриального общества.

Осмысливая ход глобального революционного процесса в эпоху империализма, И. В. Сталин уже в первой лекции из цикла «Об основах ленинизма» (апрель 1924 г.) писал: «Маркс и Энгельс подвизались в период предреволюционный (мы имеем в виду пролетарскую революцию), когда не было ещё развитого империализма, в период подготовки пролетариев к революции, в тот период, когда пролетарская революция не являлась ещё прямой практической неизбежностью. Ленин же, ученик Маркса и Энгельса, подвизался в период развитого империализма, в период развёртывающейся пролетарской революции, когда пролетарская революция уже победила в одной стране, разбила буржуазную демократию и открыла эру пролетарской демократии, эру Советов» [19, с. 71].

Заслуга Ленина в развитии марксизма не только в том, что он обновил его социально-политическую теорию в новых общественно-исторических условиях, но и в том, что он как вождь «русского коммунизма» (Бердяев) применил творчески развитую теорию научного социализма для осмысления революционного процесса в уникальной Евразийской цивилизации (Великая Россия). В ходе первой и второй русской революции начала XX в. он указал на диктаторскую роль союза рабочего класса и беднейшего крестьянства в социалистической России и по достоинству оценил роль Советов как государственной формы пролетарской демократии в странах с преобладанием крестьянского населения.

Стало быть, особенно в области теории и практики научного социализма «ленинизм является дальнейшим развитием марксизма» (И. Сталин), и потому «основы теории и тактики ленинизма … пригодны, … обязательны для пролетарских партий всех стран …» [18, с. 15]. Значит, ныне творчески развиваемый коммунистами всех стран ленинизм есть марксизм эпохи глобализации постиндустриального общества.

4. Основы научной социологии. Основателем канонической социологии как позитивистской теории цивилизованного общества считается О. Конт. Однако на подлинно научную методологическую основу изучения общественной жизни человечества её поставило диалектико-материалистическое (монистическое) понимание истории, развитое К. Марксом, Ф. Энгельсом, В. И. Лениным, И. В. Сталиным и марксистами XX века.

Открыв основной закон общественного развития [см.: 14, с. 7] и указав на сферическую структуру жизни любого социального организма, Карл Маркс тем самым предопределил научный подход к уяснению объекта и предмета социологической теории. По ходу последующих исследований социологов-марксистов выяснилось, что если объектом социологической теории любого качества может быть общественная жизнь народа, то предметом научной социологии являются закономерные черты социальной сферы бытия любого социального организма. Субстанцией этой сферы общественной жизни выступают материальные отношения человеческих общностей, а социальными субъектами – семейные, классовые, профессиональные, национальные, игровые общности людей. Научно-философской методологией марксистской социологии является, по Ленину, диалектико-материалистическое понимание исторического процесса, т. е. социальная философия марксизма-ленинизма.

5. Основные принципы научной политологии. Термин «политология» появился, как известно, в истории буржуазного учения о политике, государстве и праве при теоретическом осмыслении буржуазно-демократических итогов Первой мировой войны. В историческом аспекте предметом политологического осмысления стали «волны демократизации» глобальной политической жизни человечества, сопровождавшиеся соответствующими «откатами»: первая, длинная (1828 – 1942); вторая, короткая (1943 – 1975) и третья, современная (с 1974 г.), – по С. Хантингтону (рус. пер. 2003 г.). С позиций марксизма-ленинизма ясно, что формы и периоды демократизации политической жизни обусловливаются ходом, успехами, итогами классовой борьбы и революций в политической (надсоциальной) сфере общественной жизни народов различных стран.

Указав на закономерную взаимосвязь политической формы борьбы классов с экономической и духовно-идеологической формами, марксисты впервые научно определили сущность политики как сферы практических отношений между общественными классами по поводу государственной власти, сущность государства как властного орудия в руках экономически господствующего класса и сущность права как возведённой в закон воли политически господствующего класса.

В таких трудах В. И. Ленина, как «Развитие капитализма в России», «Две тактики социал-демократии в демократической революции», «Карл Маркс», «Империализм как высшая стадия капитализма», «Государство и революция», «Пролетарская революция и ренегат Каутский», «Детская болезнь “левизны” в коммунизме», «Очередные задачи советской власти», «Как нам реорганизовать Рабкрин» и других были разработаны в новую эпоху основные принципы научной, т. е. марксистско-ленинской политологии. Эти принципы уточнялись и теоретически обогащались в ходе советского социалистического строительства И. В. Сталиным и его соратниками, а с 50-х годов XX в. – теоретиками марксизма-ленинизма (разработчиками «теории научного коммунизма») в различных странах социалистического содружества.

Можно далее указать на основные принципы марксистско-ленинской (т. е. научной) политологии в их системной взаимосвязи.

1) Политика есть система классовых отношений по управлению делами цивилизованного общества.

2) Динамика политической системы общества образована государством как главным институтом власти, борьбой политических партий по поводу госвласти и стихийными общественно-политическими движениями.

3) Основное содержание и направления политики определяются характером материально-экономического бытия конкретного общества.

4) Центральная задача социалистической (пролетарской) революции – создание государства трудящихся во главе с совокупным рабочим классом как гегемоном планомерного превращения дебюрократизированной политики в процесс организации общественного коммунистического самоуправления.

5) Узловая функция социалистического государства – планомерное углубление социальной политики.

6) Основной путь развития социалистической демократизации политической жизни общества трудящихся – реформирование представительной демократии в органы непосредственной демократии.

7) Динамичное политическое лидерство – переменная функция управленческого развития всех общностей трудящихся на научно-идеологической основе.

8) Укрепление международного мира в интересах социалистической глобализации – основная цель оборонной внешней политики государства трудящихся.

6. Научные основы коммунистической идеологии. Духовное развитие рабочего класса и других классов трудящихся в процессе политической борьбы с капиталократией осуществляется путём внесения в их сознание научной идеологии. Если признать, что марксизм-ленинизм в целом есть наука об объективных законах общественного развития человечества, то станет ясно: только система научно-рациональных идей может быть источником верного, эффективного, успешного решения сложных проблем борьбы за освобождение труда от господства капитала, а трудящегося населения – от гнёта буржуазной государственной машины.

Коммунистическая, марксистско-ленинская идеология есть системный продукт научной рационализации всех форм общественного сознания трудящихся современного индустриализма: политической и правовой, моральной, художественной, религиозной, философской. Она составляет основу социального интеллекта как управленческого органа «совокупного работника» (Маркс) информационной эпохи.

Ныне как никогда ранее сильна ленинская формула: «Роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией». Именно такая теория разрабатывается ныне усилиями мыслителей КПРФ и общественной организации «Российские учёные социалистической ориентации». Узловые положения научной идеологии марксизма-ленинизма пронизывают революционное содержание новой редакции Программы Коммунистической партии Российской Федерации, принятой XIII съездом этой партии при полном одобрении присутствовавших представителей 80 коммунистических и рабочих партий дальнего и ближнего зарубежья России.

7. Реально-гуманистические принципы социальной психологии. Как известно, общественная психология есть исходный, чувственно-эмоциональный уровень зрелости общественного сознания. Осознание повседневной реальности на чувственном уровне, переживание социальной динамики субъектами общественной жизни, коллективное бессознательное человеческого существования суть различные слои и компоненты указанной психологии. У каждого класса индустриального общества, у каждого социального слоя информационной эпохи они специфичны.

Однако научная психология с конца XIX в. стала объективными методами исследовать эту субъективную реальность духовной жизни индустриального общества, и в XX веке стала оформляться социальная психология как наука о закономерностях психической жизни различных социальных организмов и общественных классов. Значительный вклад в становление и развитие социально-психологической науки внесли мыслители марксистско-ленинского направления, особенно в области политической психологии масс. Труды Г. В. Плеханова, В. И. Ленина, А. Грамши, Д. Лукача, И. В. Сталина, С. М. Кирова, Ф. Э. Дзержинского, А. С. Макаренко, А. А. Жданова, Г. М. Димитрова, Мао Цзе-дуна внесли немалый вклад в познание психологии трудящихся масс как в ходе политической борьбы, так и в ходе формирования социалистического образа жизни народов XX столетия. Характерная черта социально-психологической науки марксистско-ленинского направления – реальный гуманизм.

Как известно, К. Маркс в XIX в. начал отличать гуманистическую природу формировавшегося научного коммунизма от абстрактного гуманизма буржуазных просветителей и социалистов-утопистов. Коммунизм как идеологическая основа революционного движения рабочего класса (пролетариата) научно-теоретически выражает глубокие гуманистические интересы трудящихся и формирует реальные цели их революционной борьбы.

Задача социальной психологии в её марксистско-ленинском понимании заключается в том, чтобы сориентировать психику борющихся трудовых масс на нравственно эффективные средства и реалистические формы достижения революционно-освободительных целей. Здесь особенно следует указать на успехи в развороте духовно-нравственных сил трудящихся при решении практических революционно-гуманистических задач глобального характера (мобилизация трудящихся на победу в Гражданской войне и создание СССР, развёртывание международного движения «Руки прочь от Советской России», морально-политическая победа советского народа в Великой Отечественной войне, морально-политическая поддержка национально-освободительной борьбы народов «третьего мира», массовое движение за мир против ядерного оружия, молодёжная антиимпериалистическая солидарность, массовая моральная поддержка героев революционно-освободительной борьбы и движения антиглобалистов).

Реальный гуманизм есть научная концепция превращения стихийного освободительного движения в сознательную борьбу за духовное и практическое освобождение трудящихся. Реальный гуманизм коммунистического движения оказывается более эффективной психологической основой освободительной борьбы, чем пацифизм, движение ненасилия и различные формы религиозной духовности.

8. Основы коммунистической этики. Прежде всего отметим, что исследования советских и зарубежных философов-марксистов 60 – 80-х годов XX в. выявили соотношение таких значительных явлений общественной жизни, как нравственность, мораль и этика.

В свете методологии марксизма-ленинизма было показано, что нравственность есть область практического поведения людей, действия которых направляются нормами стихийно сложившейся морали. Понятием «мораль» в научной философии обозначается форма общественного сознания, связанная с регулированием отношений между личностями и отношений личности к обществу в повседневной жизни. Мораль социальных слоёв, представляющих прошлое, настоящее или будущее формационные состояния общества, обусловливает свободу выбора в поступках личности по отношению ко всем представителям общественности. Морально осознанное поведение личности есть факт её цивилизованной жизни в обществе.

Что же касается этики, то историко-философские исследования давно установили: этика есть философская теория отношений между моральным сознанием и практической жизнью людей в гражданском обществе. Предмет этики – свободное отношение личности к другой личности и обществу в цивилизованном мире. Этика представляет собой теорию жизненного поведения социальных групп, регулируемого существующей в цивилизованном обществе моралью. Основными категориями этики являются добро, совесть, долг, честь, достоинство, справедливость, чуткость. Этически оправданный стиль поведения личности в различных жизненных ситуациях принято обозначать понятием «этикет».

Стержневым моментом этики ленинизма является вопрос о существовании «общечеловеческих» моральных норм поведения личности и соответственно – о существовании внеклассовой (надклассовой) нравственности. В. И. Ленин в духе марксистской теории морали признавал существование в цивилизованном обществе «простых норм нравственности», которые должны элементарно соблюдаться в «человеческом общежитии». Однако он же категорически отрицал возможность существования в классовом обществе (цивилизация антагонистического типа) «общечеловеческой» (внеклассовой, сверхклассовой) нравственности. Мораль трудящихся – основная форма нравственного прогресса человеческого поведения.

Движение народов к обществу свободного от эксплуатации и научно организованного труда есть магистраль морального прогресса. Обращаясь к советской молодёжи на заре социалистического строительства в России, В. И. Ленин указывал: «Надо, чтобы всё дело воспитания, образования и учения современной молодёжи было воспитанием в ней коммунистической морали… Мы говорим: нравственность это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, созидающего новое общество коммунистов. Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Коммунистическая нравственность это та, которая служит этой борьбе, которая объединяет трудящихся против всякой эксплуатации, против всякой мелкой собственности… В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма. Вот в чём состоит и основа коммунистического воспитания, образования и учения» [см.: 3, с.309 – 313].

В полном соответствии с марксистско-ленинским подходом к конкретно-историческому пониманию происхождения и сущности нравственности мерилом добра человеческих поступков признаётся совесть трудящихся, которая определяет характер долга и чести человека как личности. Не случайно, характеризуя советских людей в период Великой Отечественной войны как величайшего испытания их социалистической нравственности, наши писатели называли их «люди с чистой совестью». Сущность коммунистической этики с позиции творческого марксизма охарактеризована в известном афоризме В. И. Ленина: «… партия есть ум, честь и совесть нашей эпохи».

О тенденции исторического становления «действительно человеческой морали» высказался один из основоположников научного коммунизма Ф. Энгельс: «Мораль, стоящая выше классовых противоположностей и всяких воспоминаний о них, действительно человеческая мораль станет возможной лишь на такой ступени развития общества, когда противоположность классов будет не только преодолена, но и забыта в жизненной практике» [20, с. 96].

Научная философия исторического становления и развития коммунистической нравственности и морали – вот что такое марксистско-ленинская этика.

9. Научные принципы эстетики. Как известно, эстетика есть философская теория прекрасного как сущности красоты. Понятно также, что красота выражает ценностное отношение к гармоничности бытия. В этом смысле марксистско-ленинская эстетика есть научно-философская теория прекрасного в человеческой жизни и искусстве.

К. Маркс и Ф. Энгельс в процессе формирования своих эстетических взглядов оценили прежде всего гегелевский диалектический подход к познанию красоты и оценкам прекрасного в художественной деятельности. Жизненным основанием эстетического Маркс полагал подлинно человеческое творчество в сознании «и по законам красоты». Практическая деятельность людей есть основной источник формирования эстетических ценностей, и потому формирование человечности органически включает художественное воспитание наряду с физическим, нравственным, трудовым, политическим, интеллектуальным развитием личности. В конкретных направлениях марксистские эстетические принципы развивали в своих трудах Ф. Меринг, П. Лафарг, А. Грамши, Д. Лукач.

Эстетика ленинизма имеет ту особенность, что марксистская концепция эстетического начала в человеческой деятельности была органически соединена с тенденциями революционно-демократической защиты ценностей русского и мирового реалистического искусства. Единство художественного познания и эстетической оценки народной жизни получило квалифицированную философскую интерпретацию в творчестве таких русских марксистов, как Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, А. В. Луначарский, А. А. Богданов, В. В. Воровский. Великое значение художественной деятельности и научно-эстетического воспитания в процессе социалистического созидания было оценено в XX в. известными афоризмами В. И. Ленина – «Искусство принадлежит народу» и «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Эстетика ленинизма в высшей мере оценивает роль искусства как мощного средства социализации каждого нового члена общества, его приобщения к ценностям, нормам, идеалам классической культуры, которые отвечают также потребностям развития данного общественного уклада, солидарности трудящихся классов, потребностям цивилизационного прогресса народа, этнической группы и конкретной социальной среды.

Марксистско-ленинская эстетика вырабатывает и развивает в каждую эпоху систему социально-эстетических координат, в которых реально-гуманистически описываются новые художественные явления бытия. Эти научно-эстетические координаты включают историческую конкретность, национальное своеобразие, динамический реализм, классовую ангажированность, народность, политическую партийность и уникальность. Эстетика ленинизма как философская наука индустриальной и информационной эпох строит свои теоретические выводы и методологические обобщения на основе исследований человеческой жизни и искусства в искусствоведении, психологии, семиотике, социологии, кибернетике и информологии. Она позволяет деятелям художественного творчества строить целостные теоретические модели художественной деятельности в новаторском духе.

10. Основы социальной педагогики и теории культурной революции. Социалистическая революция есть исторический процесс превращения эксплуататорского общества в общество свободных тружеников. В ходе социалистической революции начинается системное качественное изменение всех сфер общественной жизни народов в коммунистическом направлении, т. е. начинается глобальный переход от состояния предыстории человечества к его подлинно человеческой истории. Именно в этих условиях традиционный воспитательный процесс как педагогическая сторона социализации новых поколений различных общественных классов преобразуется в социально-педагогический процесс, т. е. ступенчатый процесс качественного обновления человеческой природы.

Диалектико-материалистическая философия с момента своего формирования вскрывает интегративный характер человеческой природы. Если старые материалисты усматривали предмет антропологии в биосоциальной (культурно-биологической) природе человека, то К. Маркс доказал, что действительная природа человека обнаруживается в истории его «предметного мира», который отчуждён от него в эксплуататорском обществе социального неравенства при провозглашаемом родовом, биокультурном равенстве. Историческое, реально-гуманистическое «возвращение человека к себе» подразумевает воссоединение предметно-деятельной сущности человека с его натуральной социоприродной сущностью.

В аутентичном марксизме деятельность человека рассматривается как способ существования интегративной природы этого родового существа, где в ходе целесообразной деятельности взаимопроникают и целокупно развиваются биологическая, социальная и культурная сущности человека во главе с его социальной сущностью как ансамблем общественных отношений конкретно-исторического содержания. Детерминация всех явлений человеческой деятельности носит интегративный характер, что в классовом обществе выглядит как закономерное взаимодействие материально-производственной, социально-организационной, политико-управленческой и духовно-идеологической сфер жизнедеятельности любого социального организма.

Социалистическое преобразование общественной жизни любого народа есть исторический перелом в эволюционных модификациях человеческой природы в предыстории цивилизованного общества. Здесь коренным образом модифицируется интегративная природа человеческого существа, начиная с качественного изменения глобального способа производства материальной жизни общества. Тем самым обнаруживается предмет социальной педагогики – формирование деятельного человека для самого себя, человека – самосознательного труженика, человека – коллективиста, человека – самоорганизатора и человека универсальной духовности. С точки зрения социальной педагогики основным источником сознательной дисциплины, необходимой для поддержания порядка в построении социалистического общества, является коллективизм, – потребности общественного созидания, интересы свободы коллектива как «молекулы» нового общества.

Естественно, что решающим условием успеха в развитии социального воспитания может быть лишь цивилизационная культурная революция. Обычные, формационные культурные революции в эру предыстории человечества меняли качество культурной стороны человеческой природы без одновременного изменения биосоциальной сущности человека классового общества. Социалистическая культурная революция включает системное изменение качеств культурной жизни старого общества: радикальная ликвидация неграмотности всех слоёв населения, введение обязательного среднего общего образования, тотальная организация социального воспитания от детских яслей до нравственно-политического воспитания в трудовых коллективах и домах ветеранов, развитие во всех регионах страны очагов художественного воспитания, создание сплошной сети культуры труда и досуга, совершенствование сети научно-образовательных учреждений. Все эти компоненты культурной революции социалистического типа изначально находятся под контролем и управлением государства трудящихся во главе с партией научного социализма. Духовно-религиозная жизнь народа выводится из системы государственного управления и направляется в автономном развитии исключительно научно-интеллектуальным авторитетом прогрессивной общественности.

В странах с длительной историей индустриализма социалистическая культурная революция должна быть особенно глубокой, чтобы противостоять в процессе радикальной модификации человеческой природы тенденциям массовой культуры, издавна насаждаемой правящими эксплуататорскими классами. В странах, где длительное время существует аграрно-индустриальный принцип ведения хозяйства, такая культурная революция должна быть широкой в пространственно-временном ракурсе и опираться на интенсивное развитие национальной культуры, вопреки императивам капиталистической глобализации. В этом смысле характерен и показателен опыт советской культурной революции в России.

В январе 1923 г. В. И. Ленин писал, что социалистическая революция в нашей стране особенна: «… у нас политический и социальный переворот оказался предшественником тому культурному перевороту, той культурной революции, перед лицом которой мы всё-таки теперь стоим. Для нас достаточно теперь этой культурной революции для того, чтобы оказаться вполне социалистической страной, но для нас эта культурная революция представляет неимоверные трудности и чисто культурного свойства (ибо мы безграмотны), и свойства материального (ибо для того, чтобы быть культурным, нужно известное развитие материальных средств производства, нужна известная материальная база)» [7, с. 377].

Творчески развивая марксистскую теорию культуры, В. И. Ленин в новых исторических условиях видел авангардную роль пролетариата в революционной модификации человеческой природы не в том, чтобы создавать на пустом месте особую «пролетарскую культуру», а в том, чтобы показать старым классам и всем слоям трудящихся образцы критического наследования классической культуры человечества и в ходе проверки ценности этого наследства, при созидании общества реального гуманизма творить новые шедевры материальной, социально-политической и духовной культуры освобождённого человечества. Только Прометеева культура может укрепить интегративную природу нового человечества при переходе его в эру подлинной истории.

11. Праксиологическое понимание научно-технического прогресса. В марксистской социологии XX века было показано своеобразными методами, что в рамках постклассической рациональности существует научно-гуманитарная теория рациональной организации человеческой деятельности. Польский академик Т. Котарбиньский обозначил её как праксиологию. Социологи соответствующими методами исследуют различные схемы практической и иной деятельности на предмет их эффективности. С этой точки зрения ленинизм можно квалифицировать как диалектико-логическую методологию праксиологии эпохи индустриального и постиндустриального общества. В этом ракурсе можно дать схему научно-технического прогресса как актуального компонента ленинизма.

Материалистическое понимание техники состоит в том, что она равновозрастна с человеческим родом и представляет собой совокупность искусственных материальных средств, предназначенных к повышению эффективности практической деятельности людей. В традиционных обществах техника развивалась усилиями изобретателbей и рационализаторов, практически удовлетворявших технические потребности своего общества. С развитием мануфактурного производства начинает интенсивно применяться машинная техника, а в связи с появлением капиталистической формы товарного производства верх начинает брать «принцип крупной промышленности» (Маркс). Перевод капиталистического производства на рельсы машинной индустрии в значительной мере был стимулирован первым в истории капитализма кризисом перепроизводства, разразившимся в 20-х годах XIX века. В ходе борьбы с рабочим движением начала того века западноевропейские капиталисты в погоне за наращиванием прибыли сообразили, что новая машинная техника может заменять усилия живого труда рабочих и тем “бесконфликтно” гарантировать повышение нормы прибыли.

Подобная эволюция машинной базы капиталистической индустрии послужила основной причиной нарастающих с начала XIX в. вложений капитала в прикладную науку, с помощью которой паровые машины, созданные до этого без всякого участия науки, стали вводиться на водном и железнодорожном транспорте, в корне меняя линию технического прогресса в капиталистическом производстве. Основным источником развития производственной и другой машинной техники становится в этих условиях наука. Естественные, технические, гуманитарные, технологические науки востребованы практическими нуждами крупной промышленности, что резко стимулирует опережающее развитие фундаментальных научных исследований. С середины XIX в. наука становится не только мощной социально-практической силой, что предвидел Ф. Бэкон, но и начинает превращаться со второй половины того же века в «непосредственную производительную силу» (Маркс). Инженерная деятельность на службе крупного капитала становится не только источником производственно-технологического процесса, но и каналом превращения результатов профессиональной науки в высокоприбыльную производительную силу помимо живого труда рабочих.

Обобщенно говоря, К. Маркс в «Капитале» и подготовительных материалах к нему [см.: 15] показал, что технические и технологические потребности капиталистического производства обусловили превращение научного прогресса в основной источник прогрессивного развития техники, начиная с рубежа XVIII-XIX веков. Научно-технический прогресс, как показал позже советский академик Б. М. Кедров, превратился в XIX и XX веках в основной источник развития технической базы капиталистического производства. В эпоху империализма погоня монополий за максимизацией прибылей с помощью нарастающего применения в производстве, бытовой и военной практике достижений научно-технического прогресса (НТП) вскрывает новый факт капиталистической эксплуатации: массовое применение профессионального труда инженеров, учёных-прикладников и специалистов со средним техническим образованием становится мощным источником присваиваемой монополистами прибавочной стоимости.

Получается, что в эпоху империализма и пролетарских революций объектом капиталистической эксплуатации становится «совокупный работник» (Маркс) наукоёмкого производства – квалифицированные рабочие, техники, инженеры, учёные-прикладники. Монополистический капитализм становится универсальным эксплуататором физического, умственного и управленческого труда достаточно высокой квалификации. Субъекты такого труда становятся наёмными работниками, т. е. «пролетариатом знаний». В учении Ленина этот факт впервые получил достойную оценку уже в годы революционного обновления России как пионера социалистического строительства.

Исходя из коренных положений марксистской теории общественного развития, В. И. Ленин полагал, что основная задача социалистической революции в отношении НТП состоит в освобождении его от капиталистической формы использования, а задача победившего пролетариата – двоякая: на первых порах социалистического созидания умело использовать старых специалистов науки и техники, а параллельно создавать новую государственную систему научно-технических учреждений и формировать из рабоче-крестьянской молодёжи социалистических творцов НТП. Образцом решения первой части «двоякой задачи» В. И. Ленин сделал разработку и реализацию Государственного плана электрификации России.

Первоисточником разработки этого плана перестройки энергетической базы «России социалистической» явился ленинский правительственный документ под коротким заголовком «Набросок плана научно-технических работ» (апрель 1918 г.). Это была директива на установление планомерной связи Высшего совета народного хозяйства РСФСР с Академией наук, начавшей ещё в 1915 году «систематическое изучение и обследование естественных производительных сил России». Первоначальный план такого сотрудничества, по Ленину, включал «рациональное размещение промышленности в России» для её экономического подъёма, рациональную концентрацию обобществлённого производства, самоснабжение страны важнейшими видами промышленного сырья и научно-техническое совершенствование энергетической базы промышленности и транспорта [см.: 6, с. 228 – 231].

Ленинская стратегия решения второй части указанной задачи состояла, во-первых, в создании и государственной поддержке первой в мире сети научно-исследовательских и проектно-технических институтов и, во-вторых, в образовании на бюджетной основе системы высших и среднеспециальных учебных заведений для планомерной подготовки специалистов в области естественных, общественных, технических, гуманитарных наук. По существу весь этот ленинский план имел высшую цель – подведение прочной научно-технической базы под социально-экономическое и культурное укрепление первого в мире социалистического государства на территории великой евроазиатской державы. Опираясь на научно-технический компонент ленинизма, Советская партия революционного марксизма всего за полвека привела общество свободных рабочих, колхозного крестьянства и народной интеллигенции к космическим высотам мировой державности, к впечатляющим достижениям научно-технической революции.

В ленинизме в процессе практического испытания марксистских идей относительно сущности науки и техники была открыта основная закономерность взаимосвязи прогресса общества с прогрессивными линиями исторического развития техники и науки. Установлено диалектическое единство закона определяющей роли общественного прогресса в научно-техническом развитии и закона интенсивной включенности научно-технического прогресса в социальный. Гуманистический облик НТП возможен только в обществе реального гуманизма. Дегуманизация НТП есть историческая вина капитализма.

12. Основы научно-философской теории цивилизации. В. И. Ленин не оставил специальных научных трудов по теории цивилизации. Видимо, он полагал, что эта проблема не актуальна в марксизме XX века и потому опирался на те основы марксистской методологии по философскому рассмотрению теории цивилизации, которые были концентрированно представлены в книге Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Однако известны некоторые узловые высказывания вождя большевиков по вопросам цивилизационной теории.

Так, в статье «Цивилизованное варварство» (сентябрь 1913 г.) В. И. Ленин называет Англию и Францию «самыми цивилизованными государствами в мире». Эти «самые цивилизованные, самые богатые, самые свободные» государства обсуждали тогда «трудный» вопрос о прорытии туннеля под Ламаншем. Технико-экономически вопрос был решен специалистами положительно, но Англия воспротивилась, ибо, по мнению её военных авторитетов, тоннель может облегчить неприятельским войскам вторжение в Англию. С военно-технической точки зрения, пишет Ленин, это вздор. «Но цивилизованные народы загнали себя в положение варваров… Капитализм сделал то, что целый ряд капиталистов, которые потеряют «доходные делишки» от прорытия туннеля, из кожи лезут, чтобы провалить этот план и затормозить технический прогресс» [11, с. 17]. Научно-техническая рациональность оказалась не соответствующей классово-экономической целесообразности. «Капиталистическое варварство, – по Ленину, – сильнее всякой цивилизации».

И далее Ленин выдвигает теоретический тезис, который неоднократно цитировался в советских публикациях 60 – 80-х годов: «Куда ни кинь – на каждом шагу встречаешь задачи, которые человечество вполне в состоянии разрешить немедленно. Мешает капитализм. Он накопил груды богатства – и сделал людей рабами этого богатства. Он разрешил сложнейшие вопросы техники – и застопорил проведение в жизнь технических улучшений из-за нищеты и темноты миллионов населения, из-за тупой скаредности горстки миллионеров.

Цивилизация, свобода и богатство при капитализме вызывают мысль об обожравшемся богаче, который гниёт заживо и не даёт жить тому, что молодо» [11, с. 17].

Социально-философское резюме Ленина послужило марксистам второй половины XX века отправным пунктом для научно-философского обобщения накопившихся в литературе разработок по теории цивилизации в духе марксистско-ленинской методологии (см., напр., мою статью «Философия цивилизации» в журнале «Философия и общество» за 1998 г., № 3, с. 55 – 112). Было показано, что цивилизация есть такое постпервобытное состояние человечества, при котором в её локальных (континентальных) очагах производственное накопление материального богатства и развитие институтов социальной свободы обеспечивают, в конечном счёте, гуманистический прогресс культуры. Историческими источниками постепенного перехода различных стран в это состояние выступают, как показал марксизм, общественное разделение труда, возникновение и борьба классов, управляющая деятельность государства. Именно в цивилизованном состоянии культура всех народов начинает интенсивно развиваться и в динамической системе обратных связей оказывать возрастающее влияние на исторический процесс, особенно в эпоху науки.

Основными источниками развития локальных цивилизаций являются прогресс производительных сил и общественных отношений в ходе исторического развития борьбы общественных классов в экономической, идеологической и политической формах. Цивилизации антагонистического типа за последние 6 тысячелетий обнаруживают историческую тенденцию смены (в прогрессивном глобальном направлении) ремесленно-земледельческой формы материальной жизни индустриально-экономической и возникновения феномена мировой цивилизации. (С журналистским перехлёстом её иногда именуют «человеческая цивилизация» – видимо, для отделения от феномена «внеземная цивилизация»).

С ленинской точки зрения, в ходе формирования мировой цивилизации центральное место занимает процесс окончательного, глобального преодоления всяких рецидивов варварства в трудовом содружестве народов. Революционной борьбой во главе с пролетариатом трудящиеся классы путём взятия государственной власти переводят цивилизационный процесс из плоскости прогресса антагонистического (жертвенного) типа в плоскость социалистического типа общественного прогресса для спасения человечества от самоистребления. Именно этот высокий цивилизационный смысл передового социалистического строительства в СССР (а в будущем – в Китае и Индии) усматривал В. И. Ленин в своих последних статьях – завещаниях мировому пролетариату.

В статье «О нашей революции» Владимир Ильич обосновывает фундаментальный тезис о том, что в российской цивилизации оказалось целесообразным сначала на основе рабоче-крестьянской власти создать советский строй, а затем с обеспечения определенного культурного уровня начать созидание цивилизации социалистической формы. Для реализации этого проекта развития цивилизационного процесса нужно, по Ленину, создание таких «предпосылок цивилизованности», как устранение помещичье-капиталистического господства, установление Советской власти, плановое развитие социалистического производства с опорой на достижения культурной революции и научно-технического прогресса [см.: 8].

Социал-демократическому проекту цивилизационного прогресса, основанному на либерально-догматическом прочтении марксизма, вождь Октябрьской революции противопоставляет научное понимание цивилизационного процесса в духе творческого марксизма. Обращая внимание на включение в этот процесс народов Востока как громадного большинства человечества, В. И. Ленин указывает, что нам не только самим нужно успеть «цивилизоваться» и обеспечить социалистическое существование «до следующего военного столкновения между контрреволюционным империалистическим Западом и революционным и националистическим Востоком», но и показать революционному Востоку, какими путями рабочий класс с помощью новой государственной власти может обеспечить переход крестьянских масс в социалистическую цивилизацию [см.: 5].

Экономической основой материального основания социалистической цивилизации в стране с преобладанием крестьянского населения и начальным уровнем развития капитализма Ленин считал умелое, научно-плановое сочетание крупной машинной индустрии со строем «цивилизованных кооператоров». В статье «О кооперации» он писал, что «… строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией – это есть строй социализма» [7, с. 374]. Переходной формой от капиталистической цивилизации к социалистической может быть строй государственного капитализма. При этом строе кооперативные предприятия суть коллективные предприятия, а если «они основаны на земле, на средствах производства, принадлежащих государству, т. е. рабочему классу», то это – предприятия социалистические [см.: 7, с. 376].

В итоге можно отметить, что ленинский путь к социалистической форме цивилизации лежит через научно обоснованное обобществление труда и производства в индустриальную эпоху, через антибюрократическое совершенствование государственной власти трудящихся и через культурно-техническую революцию.

В свете изложенного видно, что в эпоху империализма, пролетарских революций и национально-освободительного поворота в развитии цивилизации творческое развитие марксизма как науки о закономерности общественного прогресса человечества становится жизненной необходимостью для трудящихся всех стран. Ленинизм как российская форма такого развития стал ответом на революционный вызов эпохи. Аутентичный, революционный марксизм стал главным источником ленинизма, в содержание которого вошли не только модернизированные части классической марксистской теории, но и новые теоретические разделы – такие, как научно-теоретические обобщения прогрессирующей общественной жизни человечества и его взаимодействия с геокосмической природной средой.

В ходе формирования мировой цивилизации практическая реализация революционных идей ленинизма стала источником «раздвоения» единого исторического процесса на новую, социалистическую и старую, капиталистическую линии глобализации преобразовательной деятельности трудящихся всех стран. Наступила эпоха ноосферного развития мировой цивилизации, и в этих условиях марксизм-ленинизм становится самой эффективной научной базой развития «всеобщего интеллекта» (Маркс).

На рубеже тысячелетий оказалось, что только марксизм-ленинизм как научная идеология мирового коммунистического и рабочего движения может стать праксиологической базой системного решения глобальных проблем современности. Творческое развитие марксистско-ленинского учения стало насущной задачей революционного сплочения всех трудовых и интеллектуальных сил человечества.

Список литературы

1. Есин С. Н. Ленин: смерть Титана. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2002. – 496 с.

2. Каменский З. А. Философия как наука: Классическая традиция и современные споры. – М.: Наука, 1995. – 173 с.

3. Ленин В. И. Задачи союзов молодежи // Полное собрание сочинений. Т. 41. – М.: Политиздат, 1981. – С. 309 – 313.

4. Ленин В. И. Карл Маркс. Краткий биографический очерк с изложением марксизма // Полное собрание сочинений. Т. 26. – М.: Политиздат, 1969. – С. 43 – 93.

5. Ленин В. И. Лучше меньше, да лучше // Полное собрание сочинений. Т. 45. – М.: Политиздат, 1970. – С.389 – 406.

6. Ленин В. И. Набросок плана научно-технических работ // Полное собрание сочинений. Т. 36. – М.: Политиздат, 1969. – С. 228 – 231.

7. Ленин В. И. О кооперации // Полное собрание сочинений. Т. 45. – М.: Политиздат, 1970. – С. 369 – 377.

8. Ленин В. И. О нашей революции // Полное собрание сочинений. Т. 45. – М.: Политиздат, 1970. – С. 378 – 382.

9. Ленин В. И. Три источника и три составных части марксизма // Полное собрание сочинений. Т. 23. – М.: Политиздат, 1973. – С. 40 – 48.

10. Ленин В. И. Философские тетради. – Полное собрание сочинений. Т. 29. – М.: Политиздат, 1969. – 753 с.

11. Ленин В. И. Цивилизованное варварство // Полное собрание сочинений. Т. 24. – М.: Политиздат, 1973. – С. 16 – 17.

12. Логинов В. Т. Владимир Ленин. Выбор пути: биография. – М.: Республика, 2005. – 447 с.

13. Логинов В. Т. Неизвестный Ленин. – М.: Эксмо; Алгоритм, 2010. – 576 с.

14. Маркс К. К критике политической экономии // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е издание. Т. 13. – М.: Политиздат, 1959.– С. 1 – 167.

15. Маркс К. Машины. Применение природных сил и науки // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. – 2-е изд. Т. 47. – М.: Политиздат, 1973. – С. 351 – 583.

16. Материалистическая диалектика. В 5-ти томах. Т. 4. / Под общ. ред. Ф. В. Константинова и В. Г. Марахова. – М.: Мысль, 1984. – 320 с.

17. Сталин И. В. Вопросы ленинизма. Изд. 11. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1953. – 652 с.

18. Сталин И. В. К вопросам ленинизма // Сочинения. Т. 8. – М.: Госполитиздат, 1953. – С. 13 – 90.

19. Сталин И. В. Об основах ленинизма // Сочинения. Т. 6. – М.: Госполитиздат, 1947. – С. 69 – 188.