УДК 32

Исаев Борис Акимович – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, кафедра истории и философии, профессор, доктор социологических наук, профессор, Санкт-Петербург, Россия.

Email: isaevboris@yandex.ru

SPIN: 6726-1385

Авторское резюме

Состояние вопроса: В настоящее время в политологии еще недостаточно проработан вопрос трансформации политической сферы при формировании информационного общества. Особенно важно исследовать политический процесс в условиях становления информационного общества в России.

Результаты: Автор обратил внимание на тот факт, что теория политической системы, создававшаяся в 1950-гг., не случайно возникла в условиях формирования информационного общества. Взгляд на политику через призму теории систем, теорий политической системы и политических режимов существенно расширил представления исследователей о политическом процессе формирующегося нового состояния общества, конкретизировал понимание управления обществом посредством не только государственных институций, но и общественных организаций.

Область применения результатов: Предложенный подход к процессам взаимодействия государства и гражданского общества, управления общества посредством политической системы позволяет под иным ракурсом увидеть весь политический процесс в формирующемся информационном обществе.

Методы исследования: В работе нашли применение общенаучные (анализ и синтез, системный подход и структурно-функциональный анализ) и политологические методы (анализ политической и партийной системы, структурно-функциональный анализ политических институтов, ветвей власти, партийной системы, системы СМИ).

Выводы: Понятия «политическая система» и «политический режим» появились в период формирования информационного общества не случайно. В то время как на базе крупных ЭВМ стали массово производить персональные компьютеры, что дало толчок компьютеризации общества, в политической сфере стали расширяться явления участия общественных организаций в управлении государством. И те, и другие процессы способствовали формированию информационного общества. В России все эти процессы шли несколько позже: персональные компьютеры появились в конце 1980-х гг., общественные организации в рамках политической системы – в середине 1980-х гг.

Ключевые слова: Политическая система информационного общества; политические режимы; политические институты; общественные организации.

The Political System and Political Regimes of Russia in Information Society

Isaev Boris Akimovich – Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Department of History and Philosophy, Professor, Doctor of Sociology, Professor, Saint Petersburg, Russia.

Email: isaevboris@yandex.ru

Abstract

Background: The theory of information society does not sufficiently address the issue of the transformation of the political sphere in the formation of post-industrial society. It is especially important to study the political process in the context of information society in Russia.

Results: The author draws attention to the fact that the theory of the political system, which was developed in the 1950s, emerged in the context of information society. A view on politics through the prism of systems theory, theories of the political system and political regimes significantly expanded the researchers’ understanding of the political process of the emerging new state of society, and specified the understanding of the management of society through not only state institutions, but also public organizations.

Implication: The proposed approach to the processes of interaction between the state and civil society, the management of society through the political system allows us to see the entire political process in the emerging information society from a different perspective.

Research methods: The work uses transdisciplinary scientific methods (analysis and synthesis, general system theory, and structural-functional analysis) and political science methods (analysis of the political and party system, structural-functional analysis of political institutions: power branches, the party system, and mass media).

Conclusion: It was no coincidence that the concepts of “political system” and “political regime” emerged during the formation of information society. As personal computers based on large-scale computers were mass-produced, which gave impetus to the computerization of society, the phenomenon of public organizations’ participation in state government began to expand in the political sphere. Both processes contributed to the development of information society. In Russia, these processes occurred somewhat later: personal computers appeared in the late 1980s, public organizations within the political system – in the mid-1980s.

Keywords: political system of information society; political regimes; political institutions; public organizations.

1 Классическая структура политической системы

Пришествие информационной эпохи привело не только к количественному росту вычислительной техники, но и к качественным сдвигам в развитии общества: появлению персонального компьютера, глобальной сети Интернет, социальных сетей, переводу многих операций по производству, хранению и использованию информации на интернетовские сайты и порталы. В полной мере эти революционные изменения отразились в системе государственного управления. Если до информационной революции считалось, что социально-политическое управление осуществляется по схеме «государство – общество», то есть государственные институты непосредственно и напрямую управляют обществом, то в ходе информационной революции появилось представление о сложной политической системе и режимах правления, которое легло в основу новых теорий управления.

Долгое время от греков и римлян, через времена Макиавелли, Гоббса, Локка и Монтескье [11, c. 165–197], вплоть до XX века считалось, что обществом руководит государство, которое представляет собой специальный аппарат для управления, производства законов, поддержания правового порядка, статусных позиций, воспитания и обучения подрастающего поколения. Такой порядок управления признавали все ведущие ученые, государственные деятели и даже оппозиционеры. Хотя некоторые управленческие функции, которые мы сегодня приписываем государству, исполнялись организациями гражданского общества, такие как: воспитание и обучение, поддержание статусного порядка, правил поведения в обществе (в свете) и т. д., в то же время сложившегося порядка, при котором обществом управляет государство, никто не отрицал. Были попытки коммунистов-утопистов, марксистов, прудонистов, бакунистов и др. усомниться в необходимости государства ввиду нарушения им свободы человека и бюрократической заорганизованности, но полноценной замены государству так и не нашлось.

Кроме проблемы соотношения государства и общества в истории философии и в современной политике существует проблема соотношения понятий «государство» и «государственность». Некоторые обществоведы отождествляют эти понятия. Мы полагаем, что, если существуют два понятия, значит это для чего-нибудь нужно.

Если понимать государство как форму власти, как структуру и функционирование государственных институтов, то понятие «государственность» будет шире и глубже.

Широта государственности определяется наличием в ней не только институтов власти, но и организаций общества, участвующих в общественной и государственной жизни. Это различные общественно-политические группировки, партии, армия, полиция, разведка и т. д. Глубина государственности определяется преемственностью, историей государственных форм и учреждений и всех вышеперечисленных институтов. Например, в истории Руси-России было несколько государственных форм: Киевская Русь, Великое княжество Московское, Российская империи, СССР, Российская федерация, а объединяет их одна государственность – российская. Российская государственность заложена глубоко в общественном сознании и подсознании россиян. Недаром учебный курс, который мы сегодня осваиваем, назван «Основы российской государственности». По-моему, если бы с этой проблемой соотношения государства и государственности столкнулся Н. М. Карамзин, он назвал бы свою знаменитую книгу «История российской государственности».

Переходя к проблеме соотношения государства и политической системы, отметим конгруэнтность проблем:

– «государство – государственность»;

– «государство – политическая система».

Далее на второй проблеме остановимся подробнее.

В ходе информационной революции [14] в середине XX века передовые политологи начали высказывать мнение, что одного государства для управления всеми общественными процессами недостаточно [10], и в систему управления кроме государственных институтов следует включить и другие, общественные институты. Вывод этот был сделан благодаря бурному развитию общественных, технических наук и общественно-политической практики.

Во-первых, было замечено, что в политическом процессе участвуют не только государственные институты. Современный политический процесс не может не включать политические партии, роль которых неизменно повышалась [5].

Если мы заглянем, например, в конституцию США, принятую в 1787 г., мы не найдем там даже упоминания о партиях. Но никто в добром здравии не станет отрицать значение американских партий в наши дни. Партии выдвигают кандидатов на все релевантные государственные должности вплоть до президентской, на партии опираются президенты, губернаторы и другие государственные люди в своей повседневной деятельности, партии в парламенте предлагают и утверждают проекты законов, контролируют деятельность государственных организаций и должностных лиц и т. д. [6, с. 58–63]. Управляют ли партии государством и обществом? Нет, партии напрямую не участвуют в процессе управления. Партии создают механизмы управления, активно участвуют в парламентской деятельности, выдвижении кандидатов разных рангов, но напрямую не правят ни государством, ни обществом.

Партии – не государственные, но и не в полной мере общественные организации. Обратимся к модели «партия-дерево». Корни партий находятся в гражданском обществе. Чем глубже и разветвленнее эти корни, то есть первичные партийные организации, тем крупнее и могучее, тем авторитетнее партии, опирающиеся на такие корни. Итак, корни партии находятся в гражданском обществе, это общественные организации. Ствол партии представляет собой внутрипартийную структуру и состоит из районных, городских, областных организаций, возглавляемых районными, городскими и областными комитетами. Венчает эту внутрипартийную структуру (ствол партии) национальный комитет. Излишне говорить, что вся внутрипартийная структура есть принадлежность гражданского общества, что это общественная организация. Но партии имеют и внешнюю структуру, выходящую за пределы партийной организации. Это парламентские фракции, которые создаются каждой партией, участвовавшей в выборах, из прошедших избирательное сито кандидатов. Парламентская фракция – это совершенно самостоятельная партийная организация в рамках государственного органа – парламента. Следовательно, это уже государственная организация, члены которой получают заработную плану не из партийной, а из государственной кассы, которую возглавляет лидер партийной фракции в парламенте, занимающий официальную, государственную должность.

Таким образом, партия – это одновременно и общественная, и государственная организация, это общественно-государственная организация, активно участвующая в общественной жизни и политическом процессе.

Во-вторых, еще одной организацией, без которой немыслим современный политический процесс, являются средства массовой информации (СМИ). Государство и партии общаются со своими избирателями и между собой через СМИ. Более того, государство и партии имеют собственные СМИ: газеты, журналы, радио и телевидение, сайты и порталы в Интернете и т. д. Государственные СМИ называются официальными. Без государственных и партийных СМИ, без СМИ как общественных организаций, обеспечивающих самые различные коммуникации, сегодня мы не можем представить себе политический процесс.

В-третьих, важной организацией, вернее организациями, в современной политике выступают сообщества ученых (политологов, философов, историков, социологов, экономистов, культурологов) и сообщества экспертов, обеспечивающих практикующих политиков точными данными и оценками, составляющие прогнозы, пишущие доклады, выступления, справки и т. п. Их тоже нельзя исключать из политического процесса и управления обществом.

Поэтому в середине XX века американский политолог Дэвид Истон ввёл понятие «политическая система» [16]. В своих выводах Истон опирался на достижения науки и политической практики, в частности, на работы Норберта Винера о кибернетике [1], а также на достижения таких наук, как менеджмент, социология, политология, экономика, таких теорий, как теория систем [15], теория управления [3], теория партий [4; 9], теория СМИ [2], практики привлечения в политику экспертов, помощников, советников, спичрайтеров, специалистов по организации выборов и др.

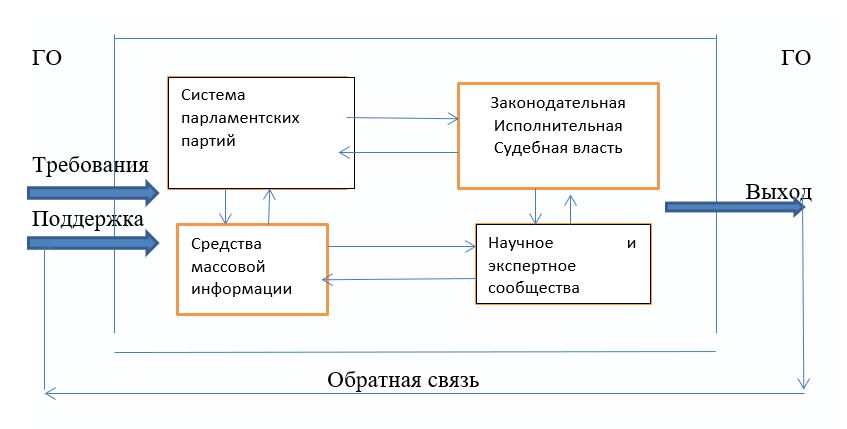

Структура политической системы (ПС), вписанной в гражданское общество (ГО), включила в себя все рассмотренные нами компоненты: партии, государственные институты законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, СМИ, научное и экспертное сообщество.

Теории политической системы через три года исполнится 75 лет – почтенный возраст для научной концепции, требующий ее модернизации. С учетом современных требований в структуру ПС необходимо включить: профсоюзы (в схеме они находятся в ГО), аппарат президента, парламента и конституционного суда, сообщества юристов, организации ветеранов вооруженных сил, разведки, спецслужб и т. д.

Рассмотрим классическую структуру политической системы (рисунок 1), каковой она сложилась в информационном обществе.

Рисунок 1 – Структура и функционирование политической системы (ПС)

Как функционирует политическая система?

Функционирование политической системы представлено на рисунке 1. На вход в ПС поступают сигналы из гражданского общества (ГО), а именно:

– сигнал требований граждан к политической системе, отражающий их интересы;

– сигнал поддержки (или не поддержки) гражданами политической системы (сигнал легитимации).

Эти сигналы принимают структуры ПС, находящиеся на входе: партийная система и СМИ. Обработанные сигналы в виде партийных программ, решений руководства партиями и законопроектов; в виде статей, обзоров, полемики в СМИ поступают в структуры, находящиеся ближе к выходу из ПС: научное и экспертное сообщество, проводящее экспертизу, научный анализ, выдающее предложения по принятию законопроектов и, главное, – в парламент для принятия законов и постановлений, в аппарат президента для подготовки указов. Законы, постановления парламента и указы президента и есть выход партийной системы.

С выхода ПС результаты ее деятельности через обратную связь отправляются в гражданское общество (ГО), которое оценивает законы, указы, распоряжения с точки зрения реализации своих требований и оказывает или не оказывает им поддержку. Сигнал поддержки или не полной поддержки вместе с сигналом требований вновь идет в ПС для доработки, переработки или отмены законов, указов, распоряжений.

Сигнал обратной связи символизирует связь политических институтов и гражданского общества и позволяет ПС, регулируя сигнал входа, управлять обществом.

Действуя таким образом, политическая система выполняет присущие ей функции, которые существенно шире и многообразнее рассмотренной нами функции принятия законов, указов, распоряжений.

Такова классическая теория политической системы.

А как устроена политическая система России эпохи информационного общества?

2 Структура политической системы современной России

1. Партийная система. В РФ зарегистрировано более 60 партий, но по результатам выборов 2021 г. в Государственную Думу, в которой 450 мест, прошли через 5 % барьер только 5 партий, а именно:

– партия «Единая Россия» – 324 места;

– КПРФ – 57 мест;

– ЛДПР – 21 место;

– партия «Справедливая Россия – За правду» – 27 мест;

– партия «Новые люди» – 13 мест [7, с. 250–256].

С вхождением России в информационное общество политические партии завели себе сайты и порталы в Интернете, и львиную долю партийной работы (переписка, мобилизация на выборы, управление первичными организациями, воспитательные и информационные партийные мероприятия и т. п.) ведут через социальные сети. Российское государство также активно использует возможности социальных сетей и официальных сайтов и порталов для политической мобилизации, пропаганды государственных ценностей и агитации во время проведения политических кампаний.

2. Средства массовой информации. В РФ выходят как государственные, официальные СМИ, так и партийные СМИ, СМИ общественных организаций, частные СМИ. В эпоху информационного общества тиражи печатных изданий постоянно падают, поэтому СМИ либо имеют свое представительство, либо совсем перебираются в интернет. Тем не менее, СМИ (печатные и электронные) играют важную роль в политическом процессе (таблица 1).

Таблица 1 – Самые цитируемые газеты России [12]

| Рейтинг | Название | Статус | Индекс цитирования |

| 1 | Известия | частная | 4478 |

| 2 | Коммерсантъ | частная | 4435 |

| 3 | Ведомости | частная | 2688 |

| 4 | Российская газета | государственная | 1468 |

| 5 | Московский комсомолец | частная | 771 |

| 6 | Комсомольская правда | частная | 752 |

| 7 | РБК Daily | частная | 717 |

| 8 | Новая газета | частная | 518 |

| 9 | Независимая газета | частная | 285 |

| 10 | Аргументы и факты | частная | 94 |

Как видим, ведущими СМИ в России сегодня выступают частные газеты. Это означает, что большинство ведущих СМИ принадлежит гражданскому обществу. В десятке наиболее популярных газет находится только одно государственное издание.

3. Сообщества политологов и политических экспертов. Назовем только некоторые, широко известные, работающие в сфере политики сообщества:

– РАПН – Российская ассоциация политических наук. Около 1 тыс. членов;

– РОП – Российское общество политологов. Около 650 членов;

– НСП – Национальный союз политологов;

– АСПЭК – Ассоциация политических экспертов и консультантов;

– РАПК – Российская ассоциация политических консультантов.

Кроме того, существует немало негосударственных академий и научных обществ, в которые на общественных началах входят специалисты и эксперты по философии, истории, социологии, экономике и т. д.

В эпоху информационного общества все научные сообщества и эксперты активно используют возможности различных негосударственных сообществ, интернета и социальных сетей для проведения конференций и конгрессов, публикации и распространения статей, монографий и учебников, организации научных коммуникаций и деловой переписки.

3 Функции политической системы

Итак, в эпоху информационного общества на политическую и общественную арену вышла политическая система, которая включает в себя не только государственные институты, но и общественные организации, осуществляя довольно тесную связь государства и гражданского общества. Без этой системы сегодня трудно представить политический процесс. Политическая система приняла на себя некоторые функции государства и расширила их действие, а именно:

– обсуждение и принятие законов, постановлений, указов;

– обеспечение взаимодействия государства и гражданского общества;

– формирование внутренней и внешней политики;

– политическое руководство и управление обществом в экономической, политической, социальной, культурной и других сферах;

– регулирование общественных отношений между социальными группами, партиями, организациями, гражданами;

– обеспечение экономических, политических, гражданских прав человека;

– выявление общественного мнения и реакция на него;

– преобразование, реформа, корректировка самой политической системы;

– контроль над деятельностью государственных институтов [8, с. 225].

В современном мире существуют два основных типа политических систем: демократическая и тоталитарная, которые обладают следующими типологическими характеристиками (см. таблицу 2).

Таблица 2 – Типологические характеристики политических систем [13, с. 122–123]

| Характеристики демократической ПС | Характеристики тоталитарной ПС |

| Власть конституционно разделена | Конституционно не ограниченная власть партии или диктатора |

| Суд независим и действует в рамках закона | Суд действует по принципу политической целесообразности |

| Полиция, армия и спецслужбы под контролем закона | Полиция, армия и спецслужбы обеспечивают неизменность политической системы |

| Розыск, следствие и осуждение осуществляются раздельно, разными органами | Розыск, следствие и осуждение осуществляются политической полицией |

| Создание политических партий осуществляется снизу, по инициативе граждан | Создание политических партий осуществляется сверху, по инициативе власти |

| Действует принцип плюрализма. Существует многопартийность | Действует принцип единомыслия. Существует одна правящая партия |

| Политическое сознание раскрепощено и многообразно | Политическое сознание закрепощено и однообразно |

| Большую роль играют негосударственные СМИ | Роль негосударственных СМИ сведена до минимума. Преимущества имеют официальные СМИ |

| Соблюдаются права и свободы граждан | Нарушаются права и свободы граждан |

| Закон о выборах предоставляет реальный выбор из нескольких кандидатов | Власть требует от избирателей демонстрировать нерушимое единство граждан и власти |

Примером тоталитарной политической системы может служить замкнутая политическая система, которая имела место в СССР при власти КПСС. Примером демократической политической системы служит политическая система современной России эпохи информационного общества.

4 Замкнутая политическая система

Замкнутая политическая система (см. рисунок 2) относится к типу тоталитарных политических систем. В замкнутой политической системе все субъекты (институты) создавались указаниями сверху, руководство самой системой и обществом осуществлялось не государственными институтами, а правящей партией, гражданское общество практически отсутствовало. Система носила мобилизационный характер и хорошо проявила себя в Великой Отечественной войне. Однако в мирное время замкнутая, недостаточно гибкая система не смогла адекватно реагировать на изменения внешней среды (информационная, научно-технологическая революция, пришествие постиндустриального, информационного общества) и обеспечить достойную жизнь своим гражданам [8, с. 227].

Рисунок 2 – Замкнутая политическая система

<

5 Политические режимы

Чтобы осмыслить понятие «политический режим», рассмотрим для примера политические режимы И. В. Сталина и Н. С. Хрущева. При неизменной политической системе, опиравшейся на Конституцию СССР 1937 года, такие характеристики, как применение властью насилия, коллегиальность руководства, права и свободы человека, благосостояние населения, активность карательных органов, применение особенно жестоких статей за политические «преступления» при этих режимах существенно различались. Значит, политическую жизнь нельзя адекватно описать только характеристиками политической системы.

Под политическим режимом понимают способ функционирования политической системы, методы управления обществом, степень политической свободы и открытости страны.

В то время как политическая система представляет собой довольно устойчивую конструкцию, политический режим менее стабилен, изменения его могут колебаться в ту или иную сторону в пределах, допускаемых Конституцией и законами норм. Порой изменение режима ведет к изменению положения тех или иных институтов и норм в политической системе общества, к преобразованию их функций, а иногда – и к изменению всей политической системы. Существуют два основных противоположных типа политического режима [8, с. 227–229].

1. Авторитарный режим. Здесь правит один или небольшая группа. Этот режим правления предписывает беспрекословное подчинение граждан власти, исключает широкое обсуждение перед принятием политических решений, критику политического курса. До минимума сокращены контакты правящей верхушки и общественности. В средства массовой информации дается уже «отфильтрованное» видение событий. Общественное мнение почти не учитывается властью. Оппозиционным партиям чинятся всяческие препятствия в работе, а правящей партии создаются искусственные преимущества. В государственный аппарат подбираются исключительно сторонники правящей верхушки. Систематически нарушаются права человека. Авторитарный режим правления вводится в случаях:

– захвата власти в итоге переворота,

– снижения легитимности власти.

При авторитарном режиме правления в политической системе происходят следующие изменения:

– политическая система структурно сужается (за счет неполного функционирования многих политических институтов), а подчас совпадает с системой власти (в результате выключения из работы оппозиционных партий, общественных организаций, средств массовой информации);

– разрастаются репрессивные органы (полиция, прокуратура, тюрьмы);

– происходит милитаризация общества, выборы проводятся под контролем полиции и армии;

– снижается общественный контроль за деятельностью политической системы и ее институтов, властью не учитывается общественное мнение;

– усиливается давление государства на общество (сначала на оппозицию, а потом и на другие социальные слои);

– в крайнем случае – приостанавливается действие Конституции или ее отдельных глав, гарантирующих права человека, передается власть хунте или диктатору, меняется политическая система на тоталитарную [11, с. 213–230].

2. Демократический режим. Он противостоит авторитарному режиму и осуществляется при наличии у правительства более или менее широкой общественной поддержки. Этот режим предполагает признание принципов народовластия (разделение и выборность властей, строгая законность, гарантия прав и свобод человека и т. д.). Политическая система приобретает следующие черты:

– она в значительной степени не совпадает с системой власти: заметную роль играют политические партии, общественные организации, общественное мнение;

– действия репрессивных органов определяются законом и находятся под контролем общественности и прессы;

– в полной мере соблюдаются политические и гражданские права человека;

– политика правительства открыто обсуждается и критикуется: публикуются отчеты о расходовании бюджета без секретных изъятий, новый бюджет обсуждается в парламенте;

– заметно проявляются различия, дистанционирование общественности от власти, гражданского общества от государства [8, с. 227–228].

Между авторитарным и демократическим можно выделить еще несколько промежуточных режимов.

3. Промежуточные типы режимов. Среди так называемых промежуточных режимов, имеющих место между авторитарным и демократическим, можно выделить жестко авторитарный (при котором все характеристики авторитаризма проявляются с железной последовательностью), авторитарно-демократический (менее жесткий режим с некоторыми признаками демократического), демократическо-авторитарный (более демократический, чем предыдущий, но еще не вполне демократический), развернуто-демократический (более «демократический», чем просто демократический режим с потугами на анархию). Приведём более полный перечень типов политических режимов:

– тиранический,

– жестко-авторитарный,

– авторитарно-демократический,

– демократическо-авторитарный,

– развёрнуто-демократический,

– анархо-демократический.

6 Личные режимы

Личные режимы рассмотрим на примере режимов И. В. Сталина, Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева. Общим, объединяющим основанием этих режимов была политическая система, базировавшая на Конституции 1937 г. (в конце режима Брежнева – на Конституции 1977 г.). Общими тенденциями всех трех режимов были:

– оказание давления правящей коммунистической партии на общество: при режиме Сталина путем арестов, пыток и расстрелов; при режиме Хрущева путем ограничений в правах; при режиме Брежнева путем объявления оппозиционеров психическими больным, ссылки и высылки за границу;

– неуклонный рост мизерной заработной платы (от сталинской идеи отказа от денег и снижения цен – через хрущевское обеспечение необходимыми продтоварами со спадами на неурожай – к брежневскому повышению зарплаты и увеличению количества товаров, правда не решившего проблему качества);

– улучшение жилищных условий (от коммунальных комнатушек и углов – к большим коммунальным комнатам в два окна и, наконец, – к отдельным квартирам, жилплощадь и количество комнат которых постоянно увеличивалось;

– улучшение продовольственного обеспечения: от карточной системы 1920-х и 1940-х гг. – к свободному продовольственному обеспечению самыми простыми продуктами (хлеб, крупы, картошка, овощи, колбаса, постное масло) и к свободному обеспечению разнообразными продтоварами;

– улучшение правового положения людей: от сталинских репрессий, через хрущевскую критику режима Сталина – к брежневскому режиму «мягкого сталинизма»;

– совершенствование системы образования: от всеобщего начального образования при режиме Сталина с единичными средними школами – к массовому среднему образованию при режиме Хрущева – к обязательному, всеобщему среднему образованию со значительным расширением системы вузов при режиме Брежнева;

– медицинское обслуживание: от начала становления системы государственного медицинского обеспечения с вкраплением «островов» частной медицинской практики при режиме Сталина – через развитие системы государственного медицинского обеспечения при ликвидации частной практики, но бурном развитии системы медицинской профилактики (курорты, профилактории, дома отдыха) при режиме Хрущева – к становлению развитой системы государственного медицинского обеспечения, охватывающей значительные массы населения при режиме Брежнева;

– социальная структура общества: от существенного неравенства между городом и деревней и умственным и физическим трудом при режиме Сталина – через снижения социального неравенства при режиме Хрущева (благодаря процессам миграции из деревни в город, роста социального слоя людей с высшим и среднетехническим образованием, благодаря снижению социального слоя деревенских жителей и рабочего класса, получению образования людьми разных социальных слоев и т. д.).

7 Политическая система современной России

Политическая система современной России, сформированная на основе Конституции 1993 г., предыдущего и последующего политического процесса, показала свою стабильность и эффективность, хотя и несколько раз подвергалась небольшим модернизациям. За время своего существования она функционировала в трех режимах при президентствах Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева и вновь В. В. Путина.

Режимы Б. Н. Ельцина, В. В. Путина и Д. А. Медведева, функционирующие при новой политической системе, базирующейся на Конституции РФ 1993 г., отличались от режимов И. В. Сталина, Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева, базировавшихся, повторим, на Конституции СССР 1937 и 1977 гг.

Фундаментальными отличиями режимов Б. Н. Ельцина, В. В. Путина и Д. А. Медведева от рассмотренных нами выше были:

– режимы Б. Н. Ельцина, В. В. Путина и Д. А. Медведева функционировали в другой стране и другой политической системе;

– Конституция 1993 г. в отличие от Конституций 1937 и 1977 гг. объявила равными все виды собственности: государственную, частную, коллективную, смешанную;

– новая Конституция главной целью общества и государства объявила развитие страны и повышение жизненного уровня людей, а не построение коммунизма;

– приоритетами развития объявлены: личность, общество и государство (именно в такой последовательности) в отличие от предыдущих приоритетов (государство – общество – личность, причем развитие личности должно происходить только в коллективе);

– важным приоритетом государства новая Конституция объявила права и свободы человека;

– новая Конституция подтвердила положение Конституции 1977 г. о национально-государственном устройстве РФ с той разницей, что области, края и республики были уравнены в правах;

– новая Конституция подтвердила принцип равенства всех народов РФ, правового равенства всех россиян, равенства мужчин и женщин, ввела новый принцип правосубъективности граждан России;

– новая Конституция утвердила принцип демократизма, из которого вытекает положение о том, что власть в РФ принадлежит народу, а не коммунистической партии, что власть в РФ осуществляется через выборных представителей народа;

– новая Конституция утвердила принцип плюрализма, из которого вытекает многопартийность и заметная роль политических партий, СМИ, научного сообщества в политическом процессе;

– принцип плюрализма отменяет принцип монизма – однозначности развития страны только в одном направлении и только через определенные исторические этапы;

– принцип плюрализма отменяет также действие строгих социальных законов, заменяя их менее строгими закономерностями, допускающими изменения в жизни общества;

– новая Конституция утвердила принцип открытости государства и общества, что ведет к сокращению секретности, особенно это касается исторических фактов и документов;

– новая Конституция утвердила принцип субсидиарности, при котором решения социальных проблем осуществляются на том уровне, на котором они возникают, особенно заметны и существенны (в политической системе СССР этот принцип довольно часто нарушался).

8 Политические режимы в России в условиях информационного общества

Политические режимы Б. Н. Ельцина, Д. А. Медведева и В. В. Путина, функционировавшие и функционирующие в новой политической системе, базирующейся на Конституции РФ 1993 г. так же, как и режимы И. В. Сталина и Н. С. Хрущева (на Конституции 1937 г.), Л. И. Брежнева и М. С. Горбачева (на Конституции 1977 г.), имеют достаточное количество отличий, а именно:

– российское общество находится в переходном состоянии к информационному;

– изменилась доминирующая идеология: демократизм – суверенный демократизм – патриотизм;

– главный политический конфликт менялся следующим образом: между демократами и коммунистами (1990–2000-е гг.), затем между либералами и патриотами;

– сила и мощь государства менялась по схеме: слабое государство – растущее и набирающее мощь государство;

– развитие экономики: слабая экономика – экономика, догоняющая развитые экономики;

– развитие рынков и торговли: слабое развитие – быстроразвивающиеся рынки и торговля за счет государства, малого и среднего бизнеса;

– уровень жизни населения: низкий – поднимающийся, но еще не удовлетворяющий потребности населения;

– уровень образования и медицинского обслуживания: низкий, падение при режиме Горбачева по сравнению с режимом Брежнева – поднимающийся (особенно в столицах и крупных городах), но еще не полностью обеспечивающий потребностей населения;

– уровень социального обслуживания, работа государственных учреждений по выдаче справок, документов и проч.: низкий – достаточно высокий;

– работа системы обслуживания (магазины, транспорт, гостиницы, общественное питание и проч.): низкий – довольно высокий, но проблемы еще есть;

– уровень коммуникаций и информатизации государства и общества: низкий – быстрорастущий.

Чтобы подчеркнуть отличия политических режимов, мы сознательно упростили критерии анализа и формализовали сам процесс. В реальности эти отличия более сложны, конкретны и не выступают так контрастно. Сделано это было специально, чтобы показать не тонкости и детали отличий между разными режимами, а возможности такого понятия, как «режим» для анализа политического процесса, политической системы и понимания реалий современного российского общества.

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что управление обществом в информационную эпоху происходит не только государственными, но и общественными институтами, объединенными в политическую систему, что функционирование общества существенно зависит от сложившейся политической системы, что внутри каждой политической системы существуют определенные различия, которые можно описать таким понятием, как «политический режим».

Список литературы

1. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. – М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. – 344 с.

2. Власова Т. И., Игнатьева И. Ф. Туристская деятельность: организация, экономика, политика. – СПб: Д.А.Р.К., 2014. – 159 с.

3. Гапоненко А. Л., Савельева М. Л. Теория управления. Учебник и практикум для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 371 с.

4. Дюверже М. Политические партии. – М.: Академический проект, 2000. – 558 с.

5. Исаев Б. А. История партий и партийных систем. Ч. 1. История партий: учебник и практикум для вузов – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 218 с.

6. Исаев Б. А. История партий и партийных систем. Ч. 2. История партийных систем: учебник и практикум для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 253 с.

7. Исаев Б. А. История партий и партийных систем в 3 ч. Часть 3. История партий и партийной системы современной России: учебник и практикум для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 343 с.

8. Исаев Б. А. Основы российской государственности. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2025. – 352 с.

9. Исаев Б. А. Теория партий и партийных систем: учебник для бакалавриата и магистратуры. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 361 с.

10. Мелешкина Е. Ю, Топтыгина О. А., Анохина Н. В., Малаканова О. А. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: сборник учебных материалов / Под ред. Е. Ю. Мелешкиной. – М.: ИНФРА-М; Весь мир, 2001. – 304 с.

11. Политология: Хрестоматия / Сост. Б. А. Исаев, А. С. Тургаев, А. E. Хренов. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с.

12. Российские газеты перечень // Сборник фотографий. – URL: https://wishescards.ru/rossiyskie/gazetiy/perechen/ (дата обращения 24.08.2025).

13. Теория политики: учебное пособие / под. ред. Б. А. Исаева. – СПб.: Питер, 2008. – 464 с.

14. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400 с.

15. Эндрейн Ч. Ф. Сравнительный анализ политических систем. – М.: ИНФРА-М; Весь мир, 2001. – 304 с.

16. Easton D. The Political System. An Inquiry into the State of Political Science. – New York: Knopf, 1953. – 320 p.

References

1. Wiener N. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine [Kibernetika, ili Upravlenie i svyaz v zhivotnom i mashine]. Moscow: Nauka; Glavnaya redaktsiya izdaniy dlya zarubezhnykh stran, 1983, 344 p.

2. Vlasova T. I., Ignateva I. F. Tourism activities: organization, economics, policy [Turistskaya deyatelnost: organizatsiya, ekonomika, politika]. Saint Petersburg: D.A.R.K., 2014, 159 p.

3. Gaponenko A. L., Saveleva M. L. Management Theory: A Textbook and Workshop for Universities [Teoriya upravleniya. Uchebnik i praktikum dlya vuzov]. Moscow: Izdatelstvo Yurayt, 2025, 371 p.

4. Duverger M. Political Parties [Politicheskie partii]. Moscow: Akademicheskiy proekt, 2000, 558 p.

5. Isaev B. A. History of Parties and Party Systems. Part 1. History of Parties: Textbook and Workshop for Universities [Istoriya partiy i partiynykh sistem. Ch. 1. Istoriya partiy: uchebnik i praktikum dlya vuzov]. Moscow: Izdatelstvo Yurayt, 2024, 218 p.

6. Isaev B. A. History of Parties and Party Systems. Part 2. History of Party Systems: Textbook and Workshop for Universities [Istoriya partiy i partiynykh sistem. Ch. 2. Istoriya partiynykh sistem: uchebnik i praktikum dlya vuzov]. Moscow: Izdatelstvo Yurayt, 2024, 253 p.

7. Isaev B. A. History of Parties and Party Systems in 3 Parts. Part 3. History of Parties and the Party System of Modern Russia: A Textbook and Workshop for Universities [Istoriya partiy i partiynykh sistem v 3 ch. Chast 3. Istoriya partiy i partiynoy sistemy sovremennoy Rossii: uchebnik i praktikum dlya vuzov]. Moscow: Izdatelstvo Yurayt, 2024, 343 p.

8. Isaev B. A. Foundations of Russian Statehood [Osnovy rossiyskoy gosudarstvennosti]. Saint Petersburg: Piter, 2025, 352 p.

9. Isaev B. A. Theory of Parties and Party Systems [Teoriya partiy i partiynykh system]. Moscow: Izdatelstvo Yurayt, 2019, 361 p.

10. Meleshkina E. Y., Toptygina O. A., Anokhina N. V., Malakanova O. A.; Meleshkina E. Y. (Ed.) Political Process: Main Aspects and Methods of Analysis: Collected Educational Materials [Politicheskiy protsess: osnovnye aspekty i sposoby analiza: sbornik uchebnykh materialov]. Moscow: INFRA-M; Ves mir, 2001, 304 p.

11. Isaev B. A., Turgaev A. S., Khrenov A. E. (Comp.) Political Science: Anthology [Politologiya: Khrestomatiya]. Saint Peterburg: Piter, 2006, 464 p.

12. Russian Newspapers List [Rossiyskie gazety perechen]. Available at: https://wishescards.ru/rossiyskie/gazetiy/perechen/ (accessed 24 August 2025).

13. Isaev B. A. (Ed.) Theory of Politics: A Textbook [Teoriya politiki: uchebnoe posobie]. Saint Petersburg: Piter, 2008, 464 p.

14. Webster F. Theories of the Information Society [Teorii informatsionnogo obschestva]. Moscow: Aspekt Press, 2004, 400 p.

15. Andrain C. F. Comparative Political Systems: Policy Performance and Social Change [Sravnitelnyy analiz politicheskikh system]. Moscow: INFRA-M; Ves mir, 2001, 304 p.

16. Easton D. The Political System. An Inquiry into the State of Political Science. New York: Knopf, 1953, 320 p.

Ссылка на статью:

Исаев Б. А. Политическая система и политические режимы России в эпоху информационного общества // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2025. – № 2. – С. 50–66. URL: http://fikio.ru/?p=5986.

© Исаев Б. А., 2025