УДК 796.35

Сидоренко Александр Сергеевич – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, кафедра физической культуры и спорта, доцент, кандидат педагогических наук, доцент, Санкт-Петербург, Россия.

Email: thesis@internet.ru

SPIN:2897-3075

ORCID:0000-0002-1563-5047

Scopus ID: 57190945341

Авторское резюме

Состояние вопроса: В настоящее время в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) активно развивается мини-флорбол, спортивная игра с клюшкой и мячом, которая завоевала популярность среди определённой части молодых людей.

Результаты: Внедрение мини-флорбола в ГУАП относится к сентябрю 2018 года. В 2019 году были разработаны адаптированные к игре в спортивном зале правила. В постпандемийный период число студентов, систематически участвующих в играх в свободное от учёбы время, возросло до 45–48 человек, которые представляют семь институтов ГУАП, и это число продолжает увеличиваться. В 2021–2023 гг. проведено четыре чемпионата вуза по мини-флорболу. Решающее значение для развития этого современного вида физических нагрузок имеют, во-первых, роль профессорско-преподавательского состава в организации тренировок и проведении соревнований, во-вторых – преимущества игры с точки зрения повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом.

Область применения результатов: Элективный модуль дисциплины «Физическая культура» ГУАП, факультативные занятия по физической культуре.

Выводы: Личный пример преподавателей кафедры и их заинтересованность в результатах своего труда способствовали развитию мини-флорбола в вузе. В настоящее время игра активно развивается, привлекая все больше новых сторонников. В этом и проявляется главная образовательная и оздоровительная функция физической культуры.

Ключевые слова: мини-флорбол; физическая культура; студенты вуза; ГУАП.

History of Formation and Development of Mini-floorball in Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

Sidorenko Alexander Sergeevich – Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Department of Physical Culture and Sports, Associate Professor, PhD (Pedagogy), Saint Petersburg, Russia.

Email: thesis@internet.ru

Abstract

Background: Currently, Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (SUAI) is rapidly developing mini-floorball, a sports game with a stick and a ball, which has gained popularity among a certain part of young people.

Results: The introduction of mini-floorball in SUAI dates back to September 2018. In 2019, rules adapted to the game in the gym were developed. In the post-pandemic period, the number of students systematically participating in games in their free time increased to 45–48 people, who represent seven institutes of SUAI, and this number continues to increase. In 2021–2023, four championships of the university in mini-floorball were held. The role of the teaching staff in the organization of training and competitions, the benefit of the game in terms of increasing interest in physical education and sports are of decisive importance for the development of this modern type of physical activity.

Implication: Elective module of the discipline “Physical Culture” in SUAI, optional classes in physical culture.

Conclusion: Teachers’ personal example at the Department of Physical Culture and their interest in the results of their work contributed to the development of mini-floorball at the university. The game is developing, attracting more and more new supporters. This is the main educational and health-improving function of physical culture.

Keywords: mini-floorball; physical culture; university students; SUAI.

Спортивные и подвижные игры являются одной из самых популярных форм двигательной активности студентов, которая всегда приносит занимающимся заряд положительных эмоций, поднимает настроение и значительно повышает интерес к занятиям. Без игры физическая культура потеряла бы свою притягательную силу, перестала бы быть живым механизмом, и в итоге во многом утратила бы свою социальную привлекательность.

Существенное значение имеет и объединяющая функция игры, что особенно важно в учебных заведениях с точки зрения налаживания коммуникации между студентами, улучшения микроклимата в учебных группах, повышения чувства коллективизма и ответственности.

Однако одного желания студентов, как правило, оказывается недостаточно для того, чтобы игровые формы проведения учебных занятий вовлекали как можно больше занимающихся и были эффективны с точки зрения общего развивающего и оздоровительного эффекта тренировки. На первом этапе необходима организующая и направляющая роль педагога, его умение заинтересовать и замотивировать молодых людей, заставить их поверить в свои силы.

На учебных занятиях по физической культуре в ГУАП, как и в подавляющем большинстве других высших учебных заведений, доступными и наиболее распространёнными играми являются волейбол и баскетбол. Однако в последние несколько лет в ГУАП стал активно культивироваться мини-флорбол. Его зарождение относится к сентябрю 2018 года, когда на базе кафедры физической культуры на ул. Ленсовета стала проводить свои тренировки сборная вуза по флорболу и появился необходимый спортивный инвентарь: клюшки, мячи и ворота, которые стали доступны для проведения учебных занятий с обычными студентами.

Инициативные преподаватели кафедры с целью внести разнообразие в учебный процесс стали активно внедрять элементы флорбола в учебные занятия по физической культуре для студентов 1–3 курсов. Помимо попыток проводить игры для всех желающих в завершающей части занятий, в процесс тренировки для всех студентов включались специальные подводящие упражнения из флорбола, выполняемые индивидуально, в парах, тройках и небольших группах. Их целью являлось повышение координационных способностей занимающихся, улучшение быстроты и пространственно-временных характеристик движения, укрепление лучезапястного сустава [см.: 2; 3; 4]. Учитывая, что клюшка и мяч для флорбола очень лёгкие и простые в обращении, данные задания не вызывали у молодых людей и девушек каких-либо сложностей. Адаптированные упражнения с клюшкой и мячом стали включаться даже в занятия со студентами специальной медицинской группы, особенно имеющими проблемы со зрением, для улучшения работы зрительного анализатора.

Активное включение элементов игры в учебные занятия во многом способствовало повышению интереса студентов. В конце учебных занятий стали систематически проводиться двусторонние игры, в которых обычно принимали участие от 8 до 15 студентов. В этой связи очень важным оказался личный пример профессорско-преподавательского состава кафедры. Одно дело, когда преподаватель просто раздаёт всем желающим клюшки и становится сторонним наблюдателем происходящего, совсем другая ситуация – когда он активно включается в процесс игры, осуществляет судейство, подсказывает играющим, разбирает их ошибки и недочёты. Ещё лучше, когда педагог сам выходит на игровую площадку и подаёт личный пример остальным.

Преподаватели кафедры физической культуры ГУАП сумели создать свою собственную команду, что явилось дополнительной мотивацией для студентов. Игры студентов против преподавателей имеют совершенно иную эмоциональную окраску, являются наиболее ожидаемыми, и в таких играх студенты всегда играют с полной самоотдачей.

В том числе благодаря этому соперничеству мини-флорбол в ГУАП довольно быстро вышел за пределы учебных занятий. Каждую субботу для всех желающих стали проводиться мини-турниры, на которые собиралось в среднем до 25–30 человек, в том числе несколько девушек, которые играли вместе с юношами и показывали при этом неплохой уровень игры и большое желание. Дополнительной мотивацией для студентов была возможность попасть на просмотр в сборную ГУАП по флорболу, которая является одной из лучших в Санкт-Петербурге.

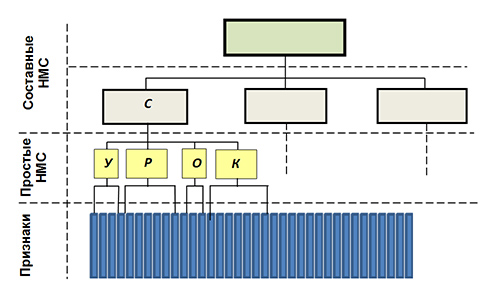

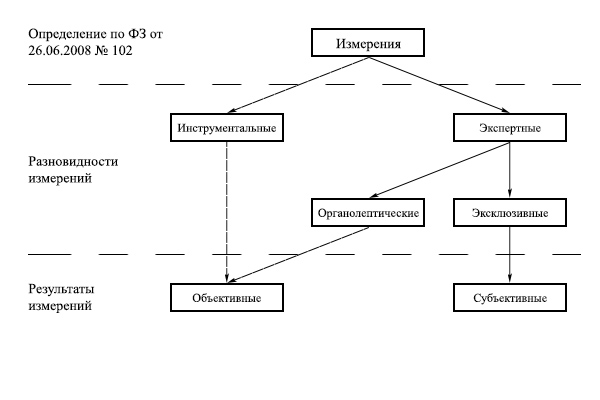

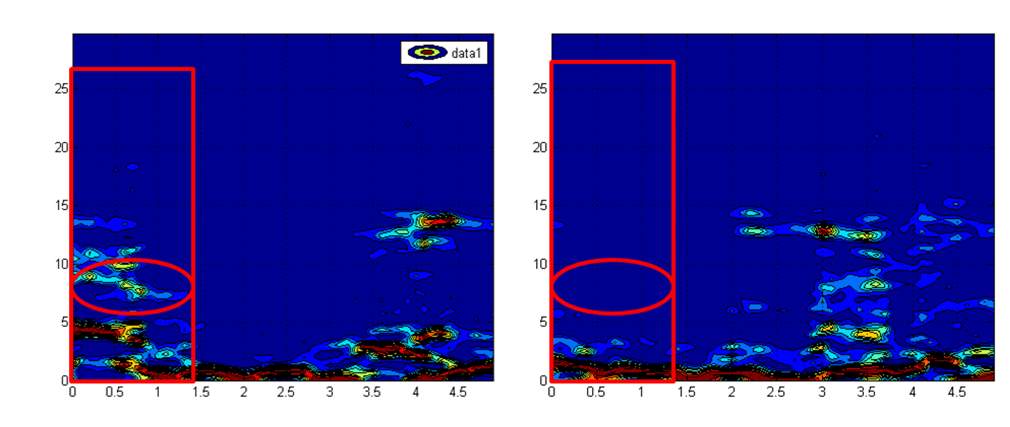

Развитие игры требовало унификации правил мини-флорбола с учётом размеров площадки и контингента играющих. В марте 2019 года было опубликовано учебное пособие, содержащее подробные правила игры, рассчитанные на проведение игр в обычных спортивных залах на площадках, по размерам не превышающих стандартные баскетбольные [см.: 1]. В адаптированном варианте мини-флорбола отсутствуют специальные ограничительные бортики, обязательные для проведения официальных матчей, число игроков в команде уменьшено до 4-х (3+вратарь), в качестве разметки используется разметка стандартной баскетбольной площадки (рисунок 1).

Рисунок 1 – Разметка площадки для проведения игр по мини-флорболу

При проведении игр не следует забывать, что основными задачами дисциплины «Физическая культура» в вузе являются не только оздоровительные, но и воспитательные. В этой связи необходимо акцентировать внимание студентов на соблюдении правил честной игры, уважительном отношении друг к другу как на спортивной площадке, так и за её пределами, позитивном настрое на соперничество и трезвой оценке своих ошибок и неудач. Все это нашло отражение в правилах игры, ориентирующих играющих на помощь арбитру в спорных ситуациях и уважении всех участников игры, строго карающих любые малейшие нарушения дисциплины вплоть до полного запрета на дальнейшее участие в соревнованиях.

Учитывая любительский статус играющих, их разный уровень физической и технической подготовленности, участие в играх девушек, преподаватели постарались сделать игры максимально безопасными. Правилами мини-флорбола запрещены любые формы контактной борьбы, подъём выше уровня плеч и другие опасные действия с клюшкой, игра ближе 1 метра до стены и т.д.

Пандемия коронавируса и последовавшие за ней карантинные ограничения немного затормозили развитие мини-флорбола, но не смогли его остановить. В апреле 2021 года, по окончании периода дистанционного обучения состоялся первый официальный чемпионат вуза по мини-флорболу, в котором приняли участие 5 команд. Учитывая возможность играть с заменами, всего в турнире принял участие 21 студент, представляющий 4, 6, 8, 9 институты и институт инноватики и базовой магистерской подготовки, а также команда из четырех преподавателей. Помимо непосредственных участников за играми турнира наблюдало около 10–12 зрителей, осуществлялась фото и видеозапись игр.

Команды сыграли круговой турнир, по итогам которого две лучшие из них вышли в финал. Каждая игра проходила в формате 2 тайма по 5 минут чистого времени. Первым чемпионом вуза стала команда преподавателей в составе Борисенок А. А., Борисенок Н. А., Пригода Г. С. и Сидоренко А. С., которая в упорной борьбе в дополнительное время обыграла самую сильную команду студентов «Легион», некоторые представители которой входили в расширенный состав сборной ГУАП (таблица 1).

Таблица 1 – Итоги I Чемпионата ГУАП по флорболу 2021 года

|

№ |

команда |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

очки |

голы |

место |

|

|

1 |

ПРЕПОДЫ |

5:0 |

3:1 |

3:0 |

10:0 |

12 |

21-1 |

1 |

||

|

2 |

АРМАТА |

0:5 |

0:7 |

0:3 |

0:3 |

0 |

0-18 |

5 |

||

|

3 |

ЛЕГИОН |

1:3 |

7:0 |

1:0 |

8:0 |

9 |

17-3 |

2 |

||

|

4 |

REDSTARS |

0:3 |

3:0 |

0:1 |

2:1 |

6 |

5-5 |

3 |

||

|

5 |

M050 |

0:10 |

3:0 |

0:8 |

1:2 |

3 |

4-20 |

4 |

||

|

Матч за 3 место |

REDSTARS – M050 |

3:2 |

|

Финал |

ПРЕПОДЫ – ЛЕГИОН |

5:4 (4:4) |

Далее предполагалось проводить чемпионаты вуза по мини-флорболу каждый семестр, однако коронавирус «Омикрон», спровоцировавший переход вуза вновь на дистанционное обучение, привёл к отмене чемпионата в декабре 2021 года.

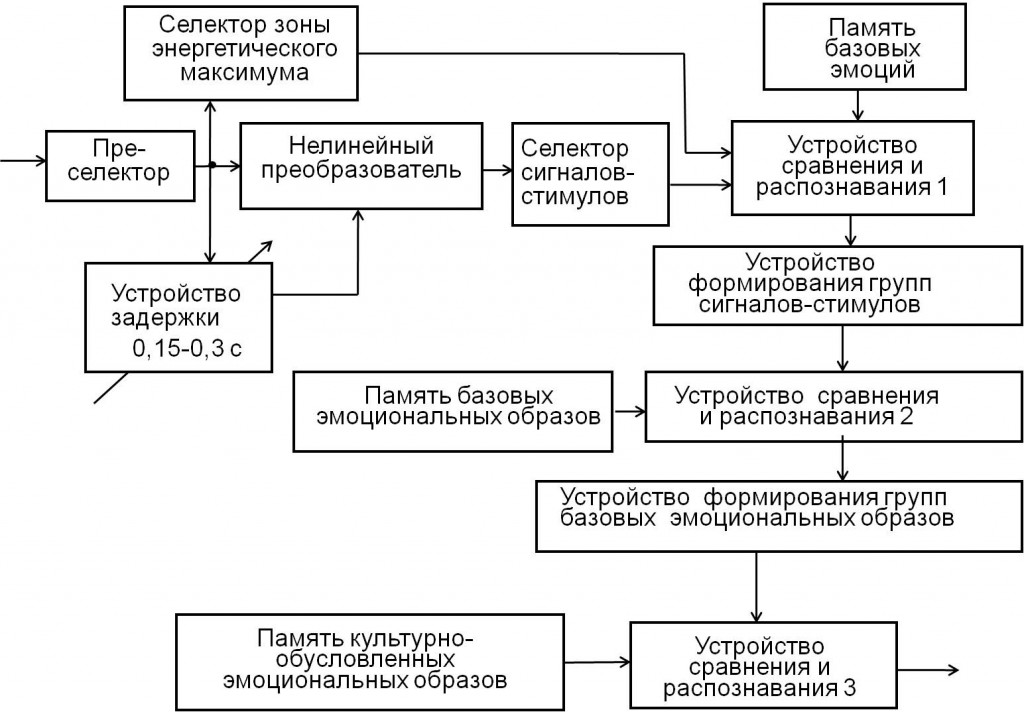

Второй чемпионат вуза состоялся только в апреле 2022 года и собрал уже 6 команд. В турнире приняли участие 27 студентов из 5 институтов вуза и та же команда преподавателей. Чемпионат отметился более упорным противостоянием команд, что очевидно связано с повышением мастерства многих игроков, практиковавшихся и принимавших систематическое участие в играх в течение нескольких лет (рисунок 2).

В финале чемпионата вновь встретились старые знакомые преподаватели и команда «Легион». На этот раз сильнее оказались студенты (таблица 2). Подробные результаты турнира, фото, видео подборка лучших моментов и голов чемпионата были размещены в группе социальной сети «ВКонтакте» [см.: 5].

Рисунок 2 – Матч чемпионата ГУАП: студенты против преподавателей

Таблица 2 – Итоги II Чемпионата ГУАП по флорболу 2022 года

|

№ |

команда |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

очки |

голы |

место |

|

1 |

REDSTARS |

0:3 |

4:2 |

4:1 |

2:4 |

2:4 |

6 |

12-14 |

5 |

|

|

2 |

УвМ |

3:0 |

2:5 |

3:0 |

2:2 |

2:4 |

7 |

12-11 |

4 |

|

|

3 |

БОНАКВА |

2:4 |

5:2 |

7:1 |

2:4 |

2:1 |

9 |

18-12 |

3 |

|

|

4 |

REX 2 SOS |

1:4 |

0:3 |

1:7 |

1:9 |

0:11 |

0 |

3-34 |

6 |

|

|

5 |

ЛЕГИОН |

4:2 |

2:2 |

4:2 |

9:1 |

2:2 |

11 |

21-9 |

1 |

|

|

6 |

ПРЕПОДЫ |

4:2 |

4:2 |

1:2 |

11:0 |

2:2 |

10 |

22-8 |

2 |

|

Матч за 3 место |

БОНАКВА – УвМ |

2:3 (2:2) |

|

Финал |

ЛЕГИОН – ПРЕПОДЫ |

2:0 |

В осеннем семестре 2022 года игры для всех желающих проводились каждую субботу в формате мини-турниров.

Третий чемпионат ГУАП по мини-флорболу состоялся в конце декабря 2022 года и собрал уже 7 команд при общем количестве игроков 33. Значительно расширилось и представительство институтов вуза. Впервые в турнире приняли участие студенты 2 и 3 институтов. Команда преподавателей также пополнилась новыми игроками (Пригода К. Г. и Перельман М. Б.) и состояла уже из 6 человек (рисунок 3).

Увеличение числа команд привело к изменению формулы турнира. Командам пришлось проводить практически все игры в формате плей-офф, что предполагало предельную концентрацию и самоотдачу в каждом матче. Вследствие большого интереса к чемпионату впервые жеребьевка турнира состоялась не непосредственно перед его началом, а за неделю до турнира. Трансляция жеребьёвки проходила в сети Интернет в прямом эфире и осуществлялась с помощью программы Zoom.

Рисунок 3 – Участники III Чемпионата ГУАП по мини-флорболу

За победу в чемпионате боролись 5 из 7 равных по силам команд, что сделало его крайне интересным и непредсказуемым. Финалисты 2-х предыдущих турниров на этот раз встретились на стадии четвертьфинала, в котором команда преподавателей сумела одолеть главных фаворитов турнира, оставив их за бортом призеров. Однако в борьбе за медали преподавательская дружина не выдержала напора молодых амбициозных команд и в упорной борьбе уступила (таблица 3). У чемпионата появились новые чемпионы и новые герои, что еще больше подняло интерес в студенческой среде к занятию мини-флорболом.

Таблица 3 – Итоги III Чемпионата ГУАП по флорболу 2022 года

|

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

группа A |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

№ |

команда |

полуфинал 1 |

рез. |

№ |

команда |

полуфинал 2 |

рез. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2 |

P1 |

REDSTARS |

4 |

3

|

P3 |

ПРЕПОДЫ |

1 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

P2 |

КПУ |

0 |

P4 |

УвМ |

2 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

№ |

команда |

матч за 3 место |

рез. |

№ |

команда |

финал группы |

рез. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5 |

L(3) |

ПРЕПОДЫ |

7 |

6 |

W(2) |

REDSTARS |

6 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

L(2) |

КПУ |

1 |

W(3) |

УвМ |

1 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

группа B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

№ |

команда |

групповой этап |

рез. |

№ |

команда |

групповой этап |

рез. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1 |

P5 |

ЛЕГИОН |

6 |

4 |

P6 |

БОНАКВА |

6 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

P7 |

REX-SOS |

0 |

P7 |

REX-SOS |

1 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

№ |

команда |

групповой этап |

рез. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

7 |

P5 |

ЛЕГИОН |

3 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

P6 |

БОНАКВА |

7 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

№ |

команда |

1/8 финала |

рез. |

№ |

команда |

1/4 финала 1 |

рез. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

8 |

3B |

REX-SOS |

1(1) |

9 |

2В |

ЛЕГИОН |

1 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4A |

КПУ |

2(1) |

3А |

ПРЕПОДЫ |

4 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

№ |

команда |

1/4 финала 2 |

рез. |

№ |

команда |

матч за 5 место |

рез. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

10 |

2A |

УвМ |

7 |

11 |

L(9) |

ЛЕГИОН |

9 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

W(8) |

КПУ |

1 |

L(10) |

КПУ |

3 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

№ |

команда |

полуфинал 1 |

рез. |

№ |

команда |

полуфинал 2 |

рез. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

12 |

A1 |

REDSTARS |

2 |

13 |

B1 |

БОНАКВА |

0 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

W(9) |

ПРЕПОДЫ |

1 |

W(10) |

УвМ |

2 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

№ |

команда |

матч за 3 место |

рез. |

№ |

команда |

финал |

рез. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

14 |

L(12) |

ПРЕПОДЫ |

2 |

15 |

W(12) |

REDSTARS |

2 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

L(13) |

БОНАКВА |

3 |

W(13) |

УвМ |

0 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

В весеннем семестре 2023 года студенты продолжили практику проведения еженедельных субботних тренировок и игр, готовясь к следующему четвертому чемпионату вуза, который состоялся в апреле 2023 года.

Первоначально в турнире планировали выступить 9 команд, однако плотный график учебы и большая загруженность в других мероприятиях ГУАП не позволила 2 командам и нескольким сильным игрокам принять в нем участие. В итоге турнир собрал 7 команд (35 игроков) и проходил по той же формуле, что и предыдущий. За играми наблюдали уже 18 зрителей из числа преподавателей и студентов.

Несмотря на некоторые крупные результаты в предварительной части турнира, все игры финальной стадии прошли в упорной борьбе. Практически в каждой игре до финального свистка невозможно было предсказать победителя, а в 2-х играх для выявления победителя понадобилось дополнительное время. По оценке большинства наблюдателей, по качеству игры данный турнир значительно превзошел предыдущие. Заметно повысился и уровень судейства.

На турнире порадовала команда новичков Гуманитарного факультета «Гремлины», которая, прибавляя от игры к игре, сумела навязать борьбу фаворитам и даже выиграть одну игру. Команда «Reх-Sos», заведомый аутсайдер предыдущих турниров, также значительно улучшила свою игру и оказывала серьезное сопротивление соперникам. А действующие чемпионы «Redstars», в отличие от других команд не имевшие перед турниром достаточной игровой практики, на предварительной стадии турнира, наоборот, показали крайне невыразительную игру, однако в дальнейшем исправились и только в дополнительное время уступили в ¼ финала и не смогли побороться за медали. В крайне напряженных полуфинальных играх в финал вышли молодая и амбициозная команда «Бонаква» и команда преподавателей. В финале команда педагогов сумела одержать победу и стать, таким образом, двухкратными победителями турнира (таблица 4).

Таблица 4 – Итоги IV Чемпионата ГУАП по флорболу 2023 года

|

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

группа A |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

№ |

команда |

полуфинал 1 |

рез. |

№ |

команда |

полуфинал 2 |

рез. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2 |

P1 |

ПРЕПОДЫ |

9 |

3

|

P3 |

ЛЕГИОН |

6 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

P2 |

ГРЕМЛИНЫ |

0 |

P4 |

REDSTARS |

0 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

№ |

команда |

матч за 3 место |

рез. |

№ |

команда |

финал группы |

рез. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5 |

L(3) |

REDSTARS |

1 |

6 |

W(2) |

ПРЕПОДЫ |

2 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

L(2) |

ГРЕМЛИНЫ |

2 |

W(3) |

ЛЕГИОН |

1 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

группа B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

№ |

команда |

групповой этап |

рез. |

№ |

команда |

групповой этап |

рез. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1 |

P5 |

УвМ |

0 |

4 |

P6 |

БОНАКВА |

7 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

P7 |

REX-SOS |

0 |

P7 |

REX-SOS |

0 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

№ |

команда |

групповой этап |

рез. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

7 |

P5 |

БОНАКВА |

5 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

P6 |

УвМ |

2 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

№ |

команда |

1/8 финала |

рез. |

№ |

команда |

1/4 финала 1 |

рез. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

8 |

3B |

REX-SOS |

0 |

9 |

2В |

УвМ |

4 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4A |

REDSTARS |

3 |

3А |

ГРЕМЛИНЫ |

2 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

№ |

команда |

1/4 финала 2 |

рез. |

№ |

команда |

матч за 5 место |

рез. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

10 |

2A |

ЛЕГИОН |

4(3) |

11 |

L(9) |

ГРЕМЛИНЫ |

1 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

W(8) |

REDSTARS |

3(3) |

L(10) |

REDSTARS |

2 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

№ |

команда |

полуфинал 1 |

рез. |

№ |

команда |

полуфинал 2 |

рез. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

12 |

A1 |

ПРЕПОДЫ |

3 |

13 |

B1 |

БОНАКВА |

3 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

W(9) |

УвМ |

0 |

W(10) |

ЛЕГИОН |

1 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

№ |

команда |

матч за 3 место |

рез. |

№ |

команда |

финал |

рез. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

14 |

L(12) |

УвМ |

3(3) |

15 |

W(12) |

ПРЕПОДЫ |

4 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

L(13) |

ЛЕГИОН |

4(3) |

W(13) |

БОНАКВА |

2 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что успех развития мини-флорбола в ГУАП стал возможен, прежде всего, в результате активной позиции и инициативы, проявленной преподавателями кафедры, их личного примера и заряженности на здоровый образ жизни, грамотной и доступной организации тренировочного и игрового процесса. Включение мини-флорбола в учебные планы по физической культуре ГУАП способствовало значительному повышению интереса студентов к учебным занятиям, причём не только среди молодых людей, но и среди части девушек. А заинтересованность в участии в играх многих студентов 1 курса позволяет верить, что у игры в стенах вуза хорошее будущее, и она будет активно развиваться.

Спортивные игры, созданные для молодых людей и при их непосредственном участии, обладают своей особой энергетикой и динамикой, постоянно развиваются и совершенствуются, с каждым годом привлекая в свои ряды все больше поклонников. В этом и проявляется главная оздоровительная, образовательная и объединяющая ценность физической культуры, призванная воспитывать физически здоровую и гармонически развитую личность, сочетающую в себе единство духа и тела.

Список литературы

1. Сидоренко А. С., Анциферов А. Н., Пригода Г. С. Организация соревнований по мини-флорболу: учебное пособие. – СПб: ГУАП, 2007. – 64 с.

2. Сидоренко А. С., Сидоренко В. С., Анциферов А. Н. Повышение координационных способностей студентов вуза при обучении основам игры во флорбол // Научная сессия ГУАП: сборник докладов, в 3 ч. Ч. III. Гуманитарные науки. – СПб.: ГУАП, 2020. – С. 128–129.

3. Сидоренко А. С., Анциферов А. Н., Борисенок А. А. Повышение мастерства владения клюшкой студентов вуза при занятиях флорболом // Физическая культура и спорт в профессиональном образовании. – СПб: СПбПУ, 2020. – С. 247–250.

4. Сидоренко А. С. Укрепление лучезапястного сустава студентов при занятиях флорболом // Сборник материалов IX Международной научно-практической конференции «Физическая культура, спорт, туризм: Инновационные проекты и передовые практики». – Орёл: Межрегиональная Академия безопасности и выживания, 2020. – С. 68–71.

5. Фловотен // ВКонтакте. – URL: https://vk.com/flovoten (дата обращения: 17.01.2023).

References

1. Sidorenko A. S., Antsiferov A. N., Prigoda G. S. Organization of Mini-Floorball Competitions: Textbook [Organizatsiya sorevnovaniy po mini-florbolu: uchebnoye posobiye]. Saint Petersburg: GUAP, 2007, 64 p.

2. Sidorenko A. S., Sidorenko V. S., Antsiferov A. N. Improving the Coordination Abilities of University Students When Teaching the Basics of Floorball [Povysheniye koordinatsionnykh sposobnostey studentov vuza pri obuchenii osnovam igry vo florbol]. Nauchnaya sessiya GUAP: sbornik dokladov, v 3 ch. CH. III. Gumanitarnyye nauki (Scientific Session of the SUAI: Collected Reports, in 3 parts. Part III. Humanities). St. Petersburg: GUAP, 2020, pp. 128–129.

3. Sidorenko A. S., Antsiferov A. N., Borisenok A. A. Increasing the Stick Skills of University Students During Floorball Lessons [Povysheniye masterstva vladeniya klyushkoy studentov vuza pri zanyatiyakh florbolom]. Fizicheskaya kultura i sport v professionalnom obrazovanii (Physical Culture and Sport in Vocational Education). Saint Petersburg: SPbPU, 2020, pp. 247–250.

4. Sidorenko A. S. Strengthening the Wrist Joint of Students During Floorball Lessons [Ukrepleniye luchezapyastnogo sustava studentov pri zanyatiyakh florbolom]. Sbornik materialov IX Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Fizicheskaya kultura, sport, turizm: Innovatsionnye proekty i peredovye praktiki” (Collected Works of IX International Scientific-Practical Conference “Physical Culture, Sports, Tourism: Innovative Projects and Best Practices”). Orel: Mezhregionalnaya Akademiya bezopasnosti i vyzhivaniya, 2020, pp. 68–71.

5. Flovoten [Flovoten]. Available at: https://vk.com/flovoten (accessed 17 January 2023).

Ссылка на статью:

Сидоренко А. С. История становления и развития мини-флорбола в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2023. – № 1. – С. 88–98. URL: http://fikio.ru/?p=5276.

© Сидоренко А. С., 2023