UDC 130

Hermes Varini – Ph. D. in Philosophy, Philosophy Researcher, Collaborator of Giuliano Di Bernardo, Professor of Philosophy of Science at University of Trento, Italy.

E-mail: ufficio.stampa@unitn.it

Ufficio Stampa via Calepina, 14 – 38122 Trento,

Tel. +39 0461 281131-1136.

Abstract

Unveiled from its latent status of myth, from the dawn of civilization until nowadays mass media culture as a necessary need of power in a world of intrinsic human powerlessness, an existential condition as antithetical to the latter in the very terms of power signifies the grandest possible of human perspectives to inhere within the state of affairs of a Real certainly vast enough to contain it respecting its unfathomable profundity in space and in time. By focusing accordingly on the significance of this term as a leading determination of the Real, and as a most comprehensive category and ontological criterion in respect to which all other possible meanings, both immanent in character and transcendent, are formed and defined, and on its own embodiment in a personified fashion (as until now indistinctly found in Polytheism and in the overhuman myths only), it reveals itself in its dialectically required status of actual ontological human power, and under this form opposes whatever limitation of the hitherto known and considered human. It consequently also redefines the notion of overhuman, which proves to be thus far incomplete ontologically as still bound to an existential context of ontic impotence (Nietzsche).

Keywords: Nietzsche; Real; pover; overhuman.

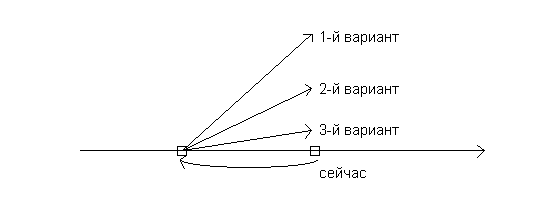

Within its unfathomable profundity in space and in time, the physical Real is vast enough to allow the rationale relative to the possibility of the existence, somewhere else, of another human context or situation well beyond the evidence of the substantial powerlessness of the one we properly see in man. Distinctly propounded as antithetical to the existential limitations of the hitherto known, and sustained, or rather confirmed by awareness to inhere in whatever reality (and thus by the human to do so) as an ontological primacy in giving meaning to the Real (according to the Ego Cogito of Descartes), and in reflecting itself in this same Real (according to the Copernican Revolution of Kant), this situation of the human knows no ontological restrictions. Its evidence, although theoretical, entails a radical change of perspective that in the end overthrows the essence of the human by affecting the notion of essence itself as still received, in its defining the entity, from a general viewpoint of ontic impotence and limitation. An altogether new and alternative meaning of overhuman in contrast to Nietzsche’s own limited interpretation and exclusiveness is then propounded. The hitherto known and considered human, a clear case of an existential condition of impotence, is looked upon as relative insofar as a dialectical function respecting the revealed evidence and necessity of an antithetical human context in actual ontological Power. And so is the concept of Übermensch as clearly thought out as not escaping the intrinsic limits of impotence of this situation. For it is suggested that the actual overcoming of the thus far known and considered human lies not in the superiority of an individual (in condition of impotence) with respect to others (in condition of impotence). It is instead to be found in the dialectical antithesis with respect to man and to his intrinsically limited existential status, as having reference precisely to power, a primary category and term at the very core of thought (as a very medium in defining the ontological significance of things and of the entity in general) and of the Real (as an overwhelming cosmological vastness focusing on the intrinsic force of this category precisely) and to its own necessary self-negation to be found in dialectical terms alone at a human level. As the superiority of the Übermensch remains non-ontological insofar as still restricted to the sole moral sphere, and under this form to human impotence in the first place, this may be further posited in Hegelian terms, by merely referring to the truth of an assertion sought in its own opposite. Accordingly, if there is actual human powerlessness, there being clear empirical evidence for this to be the case, there is also actual human power, the exceeding character of the latter being immediately deductible from within the limits of the former. Hereupon, in a standpoint involving a conclusive dimensional comprehensiveness, to this we may properly add “elsewhere, within the impenetrable vastness, in space and in time, of the physical Real”. Both cosmological and logical-deductive, by now referring to Heraclitus and to the immortal vigor of his own dialectical thinking, as well as to Aristotle and to his refined notion of potential infinite, the Power-Powerlessness polarity to inhere, in parallel, within the human and the world may be otherwise suggested and summed up thus: in a potentially infinite (physical) Real, and according to the dialectic of the unity of opposites (everything having thus its own opposite as resolved in an ensuing unity), a human Context or Condition of actual Powerlessness entails a human Context or Condition of actual Power.

The rationale touching the existence of a human reality in actual ontological Power, with all its radical consequences in the very terms of dialectical superiority, lies directly consistent with the immediate and natural assumption in respect to the vastness, certainly beyond either comprehension or simply imagination, of the physical Real as being potentially infinite, that is to say, as being alien to want of ontological integrity and to the eventual dispersion and self-negation of the entity to certainly occur in the actual infinite, the latter as still conceived in a peculiar Aristotelian standpoint precisely. Assuredly within the bounds of possibility of both the human and the physical universe, the ontological superiority of such a condition entails thus a view of the human extended far beyond the less than infinitesimal spatio-temporal state of affairs of man, so extended in fact as to reach the dialectical extremes of Power and Powerlessness in relation to Power in itself (extra-human) as the leading determination of the Real respecting its unfathomable cosmological vastness and dynamism, and as its own underlying ontological substratum most variably or differently distributed as a presence at a human level on account of this same vastness. With reference to the latter, the ontological human status is thus brought back to integrity and directness (dualistic) by means of the ontological significance of Power and of its necessary self-negation to prevail in any case by definition (for Power is looked upon as an ontologically unparalleled term, and so is seen its own antithesis as equally fundamental in setting an ensuing duality likewise unparalleled), these accounting for a primary dialectical opposition, and the most determining one respecting the actual existence (ontological) of a thing, namely of the entity itself, either in its non-limitations as Power or in its own limits as Powerlessness. That is, once we admit, in accordance with a millennial tradition still at the basis of thought, and indeed of mere reasoning, that dialectical terms account for the deepest truths at an ontological level, and once these are further amplified to the maximum allowable level insofar as embodied by Power and Powerlessness respectively and in both reaching, accordingly, a chief conceptual status to which anything is in the end referable, from the notion of deity to the one concerning the most insignificant or otherwise limited form of ontic context, not only they prove to be the most conclusive ones in regard to the very nature and actual context of whatever conceivable entity, they embody the core of the manifestation of what is to be termed Being. Yet within our utterly infinitesimal portion of the Real (which, as anticipated, is in a measure, at least physically, comparable to the idea we have of Spacetime), Powerlessness alone distinctly surfaces as the very peculiarity ascribed to man, whereas (human) Power arises as an intangible presence, hitherto unknown respecting the radicality it bears (both existential and ontological), and nonetheless as real as man insofar as antithetical, and even more so in terms of commonality of nature with the Real (as Power precisely), and as a well-defined aim owing to any dialectical relationship involving intrinsic progression and transition, to be further specified. And in fact, to comprehend the necessity of its actual existence signifies to look upon the situation of man as utterly infinitesimal (in terms of space or dimensionality) and nonetheless utterly transitory (in terms of temporal progression or Becoming) respecting the immensity of the idea we possess of world, and the extended complexity of the human as referred to this same immensity: a mere stage by dialectical necessity consistent with a prevailing impotence (both ontological and ontic). For this vastness is de facto comprehensive of whatever conceivable possibility to enter the mind, including the most determining one, the actual human embodiment of Power, the very factor to overshadow any thus far attained perspective in these prevailing terms and, as anticipated, the essence of the human itself as still restricted to a general viewpoint of ontic impotence. If analytical reasoning is to be now involved, the same aforementioned equivalence may be otherwise seen thus: the initial assertion “the general condition of man signifies powerlessness” assumed as an empirical matter of fact (for it can be perceived, with distinctness, in any individual) having something in common, or rather establishing a certain relation with what is here posited as a dialectically derived fact (there must exist, elsewhere, a corresponding state of affairs opposite to this impotence) comes further confirmed by the very medium concerning the trait (dimensional) which is to contain, as a relevant background (the Greek word would be, in this case, χώρα, as a Platonic limitless cosmological receptacle [10]), this same commonality or relation (the world is potentially infinite). This can be possibly further looked upon as made up of facts in logical space (according to Wittgenstein’s own logical turn of mind precisely), again the same space including, in a logical-deductive perspective, such an eventuality. To otherwise sum up the proposition: owing to a potentially infinite world (as defined by Power and yet as admitting, for the same reason, a context of intrinsic human powerlessness in the very terms of dialectical necessity), man has a potentially infinite number of finite things which he can potentially obtain. Consequently, there are at any time things which are beyond human power, but these latter may at length fall under human power, selectively, and with reference to a well-defined counterpart or corresponding as Over-identity in compliance with a potentiating return as a final determination of the existing entity[1]. Or by still focusing on the notion of potential infinite, the latter as an ideal background of this very antithesis (Power-Powerlessness) provides a view of the world as no more a limit to man, in being instead the domain of his own free expansion, a scenario in which human impotence and limitedness turns out to be but an ontological and ontic contradiction, an infinitesimal phase to be dialectically overcome respecting the actual existence of an altogether superior human reality, and in which Power stands as substantive and prevailing. To this, sooner or later, man (and the entity in general) shall be selectively addressed[2]. As this first surfaces in terms of aforementioned theoretical evidence and indisputable logico-cosmological equivalence affecting, from a dualistic standpoint, the very notion of both the human and the overhuman as hitherto conceived (as well as our own weltanschauung, as centered on man), the genuine nature (ontological) of the latter can be thus only dialectical in form as antithetical to man’s countless limitations, and under this form referred to Power alone as its proper determination at a human (overhuman) level, for the extra-human and the overhuman coexist in Power, the powerlessness of man resulting, as suggested, in a plain ontological contradiction respecting the very nature of the Real. With the comprehension, although theoretical, of this exceeding counterpart, every thus far attained perspective (save the overhuman myths, as an unconscious and indistinct reminiscence of it, to be further specified) comes accordingly reduced in those terms, and in the end pales into an utter insignificance (both ontological and ontic). An empirical example in this regard may be suggested thus: a human being intrinsically imbued with a spirit and physical nature[3] superior in whatsoever respect to the hitherto known by countless number of times, and indeed distinctly embodying a situation of the human than which a greater cannot be conceived since antithetical to the substantive powerlessness of man[4] presents itself to view in a flash, its stately and dazzling presence wiping out the whole of our certainties, from the most solid notion we may possess of deity to that of science and history. Referring specifically to the very notion of Power and to its own necessary human (overhuman) corresponding, it is further observed that the pre-existence of extra-human Power as a substratum of the world [see: 10] entails, ontologically, the existence of human (over-human) Power under a perfectly reflected form owing to the human and the extra-human as fundamental and inseparable constituents of the Real, and to Power as a determination of both, if the ontological overhuman is to exist at all. This sets the necessity of its own antithesis, or self-negation to be manifested as empirically evident at a general human level (man’s own). In other words, while human (overhuman) Power is already implied in (extra-human) Power insofar as reflecting it (after an over-human fashion precisely), human non-Power (the limited context of man) is none other than a dialectical consequence of the full commonality of nature between two reflecting halves having precisely Power as their own definition, an ensuing trait that cannot but reveal itself under the form of want or substantial self-negation. For admitting, within the human, an opposition to such a determining extent, the first step is to assume, as its own basis, the far more defined and distinct in regard to the prevailing nature of the Real as the exemplary, ontologically privileged and predominant one and, as a result, look upon the second, along with all its countless limitations (whose nature is evident in itself), in its function of dialectically derived necessity and fact. Through the fundamental medium of a human (overhuman) mirroring counterpart, Power (extra-human) is accordingly found to be self-conscious. Self-conscious Power is thus the very determination of a human context in actual ontological Power, or of the genuine overhuman (dialectical), once the latter is one with the semantic and terminological primacy of Power itself as perfectly realized in an existential situation (as impotence is, insofar as peculiar to man). From this perspective it seems again indeed evident, at least theoretically, that there must inhere actual human Power within the world, or, as anticipated, a conscious factor in a peculiar condition of actual ontological Power. While this factor can be by no manner of means related to man on account of his signifying a clear contradiction respecting the Real as focusing on Power (and as properly including this very element in a defined over-human fashion), it is referable to Power for its own ontological completion (and self-overcoming) to be accomplished at an overhuman level alone respecting the primacy of this same factor in giving meaning to the Real. This level is thus the one proper to the Condition of Power in a mode radically surpassing Nietzsche’s own view of the category power as applied to the human (the Will to Power, for instance) insofar as still thought out as bound to an intrinsic status of impotence, and for the same reason foreign to an antithetical opposition to the latter in the first place (for the genuine overhuman must be only dialectical in form, if it is to be termed such at all), and indeed surpassing any other thus far conceived, this condition unveiling de facto the most radical of perspectives and possibilities for the mind to conceive. Besides embodying the very nature of the Real (which, in metaphysical terms, is interchangeable with the generally received notion of Being), Power is regarded as essential to what are herewith propounded as all its possible complementary determinations. Conveyed in a common association of meaning, these are Dialectic (in terms of aforementioned human Power-Powerlessness polarity and dynamism as referred to change[5]), Becoming (as a continual increase of the Real, and hence of Power as determination of the latter[6]), Quantity (as Quantum of Power, or single quantification of the ontological presence of Power in a given circumstance, nature or condition[7]), Will (as Over-will or volition addressed, in compliance to temporal progression as a general increase in Power, to actual human Power under the form of dialectical overcoming of the individual past as a background of impotence[8]), Identity (as Over-identity or exceeding self as a future selective eventuality in a realized condition of actual ontological Power[9]) and the all-encompassing Return, to name a few. As for the latter (propounded precisely as Return of Power, or as an ontic recurrence as further increase in ontic Power), it is propounded as a selective ontic transition to occur as potentiated as a means of determination of the ontologically existing entity (since it is maintained that what actually exists, returns to itself, in thus asserting itself, and in a manner perforce exceeding a previous ontic status). This is thought to ensue as an ultimate result of the general increase in Power (ontological) of Becoming in relation to the Real being only potentially infinite (and as ontologically exceeded by Power itself as its own pre-existent substantiality and source[10]), distinctly assuming, in the powerless context of man, the form of passage from a dialectical phase of ontic Stasis to a subsequent one of ontic Power, while in the opposite context of intrinsic human Power, that of ontic specularity and overabundance on account of its taking place, in this latter case, from ontic (human) Power (already realized) to itself, and in this privileged condition as well, since by definition dealing with the entity[11]. A most comprehensive stage for human nature to accomplish, the ontic potentiating process is thus regarded as being one with the ontic recurrence insofar as entailing a return of the difference as precisely potentiated (in accordance with Becoming as being, by its proper definition, always upon a general increase), and as eventually leading to the overcoming (dialectical) of the hitherto known and considered human to take place as a passage of status from human impotence to actual human Power, and this in necessarily selective terms, for otherwise the entity would still be recurring the same as confined to impotence, and accordingly no actual overhuman condition would be achieved). In clear contrast to the linear view of time and the relevant creatio ex nihilo (to which the Aristotelian notion of actual infinite involving an eventual ontic self-negation or dispersion in nothingness is generally associated), this still lies in substantial accordance with the idea of Eternal Return of the Same as having reference to the return alone as intrinsic to the Real insofar as a very determination of the latter. Yet upon further scrutiny it is maintained that the Eternal Return (as revived by Nietzsche, and under this garb associated to his own ontologically reductive notion of Übermensch) proves to be no temporal medium referable to an actual overcoming of the present human status since implying an eternal ontic repeatability, an ontological immutability which de facto restricts the entity (hence the human itself) to a perpetual condition of recurring powerlessness (the sole thus far known and considered), with no possible transition (dialectical) to the actual ontological overhuman as intrinsically opposite to impotence, or as the very determination of what is to necessarily indicate none other than (opposite) Power at a human level. For only an overcoming to occur at an ontic level can be ontic-comprehensive, and provide accordingly an all-encompassing shift from ontic (human) Powerlessness to ontic (human) Power. As, according to Hegel’s own turn of mind, this latter must be dialectical on account of its being intrinsic to contradiction (man’s own, respecting the underlying nature of the Real as Power), the laws of dialectic entail an intrinsic flow and a guaranteed arrival for the one who is capable of adapting in the aforementioned form of will (Over-will) as a prerequisite to individual Becoming[12], this ultimately occurring through the ontic return alone as a further proceeding and increase in the chief terms of Power to which this same Becoming (as a general increment in Power precisely) leads, and in regard to the present condition of man as less than an infinitesimal stage (contradictory) within the vastness of the Real, and to Power as always (selectively) prevailing. For, while the Real cannot derive from nothingness (Greek μηδέν, τό μὴ ὄν, according to Parmenides, and to Greek thought in general) nor eventually fall into it in relation to the ontological inconsistency of both beginning and end as generally referred to the creatio ex nihilo (entailing actual nothingness precisely, both before and after), and to the notion of change (Greek μεταβολή) as occurring from something to something else (according to Aristotle), to be exceeded in our case as occurring from something to something greater (according to the notion of Becoming as an increase in Power as a determination of the Real), this same Real can be overcome by an over-Real (hitherto unperceived except through mythical thinking, to be further specified), a potentiated context which in human terms is one with the dialectical overhuman. This peculiar notion of overhuman signifies accordingly the very natural aim to which the impotent nature of man is to be selectively addressed, for no indication of actual ontological Power can be referred to the latter, if not in a mode involving a dialectical adequation to the former, once its revealed presence as well-defined antithetical counterpart (that is, necessarily superior in whatever respect) comes to be even if only theoretically established, the very possible medium being again the will or volition as Over-will addressed to Power as referred, in human and personal terms, to a well-defined exceeding individual corresponding as Over-identity[13]. In this light, no actual manifestation of Power to be properly deemed human ever appeared thus far, and in no instance relative to the existential condition of man. For the latter remains intrinsically ontic-limitative, and so in the terms of actual presence and capability of Power. As the hitherto ruling perspective of the present limitative human status has yet to be overcome, to deny this signifies to interfere with the rigor of a dialectical antithesis having in the interminable vastness of the Real its own ideal foundation and setting, the most determining one at an ontic level since based upon primary ontic preconditions.

To sum up, ontologically and respecting opposition as a fundamental assumption, whereas assertion or self-assertion (primary) is embodied by Power in a realized completeness of status (a condition in actual ontological power and the Return of Power as related to the overhuman, Being or the Real as Power as related to the extra-human), negation (primary) refers to Powerlessness as a self-negation of Power itself to occur at an ontic or human level (man’s world) respecting Power and Powerlessness as constituting the most determining of possible counterparts. Insofar as a substantial negation of Power, Powerlessness establishes therewith a relationship of contradictory opposition. On this account it comes eventually self-denied, and dismissed in regard to its own ontological significance and mere ontic transience altogether foreign to the ontic potentiating recurrence as Return of Power. For, in possessing the exclusive ability to do so, Power alone returns, and is accordingly, insofar as the ontological substratum of the world, of which overwhelming myriads of cosmological entities, both known and yet to be discovered, are a primary exemplification, with no ultimate and permanent ontological reality assigned to the entity as existing just once, that is, as restricted to a beginning and to an end, and as not reaching, accordingly, an exceeding ontological status (ontic-potentiated) as its own final determination and self-overcoming. This results in Power, either over-human or extra-human, imposing itself as an undisputed reality of so omniprevalent a nature as to leave inside man’s opposite and ontologically most distant condition a trace, feeble indeed and fleeting like the flash of a lightning but still a trace, the potential possibility of an adequation (in the chief terms of Over-will and Over-identity, as attempted at suggesting. Now on the basis of the Power-Powerlessness antithesis within the human, and of the same duality to which a corresponding is always referred, the interconnected commonality of one human nature (including precisely this antithesis or duality) makes the intrinsic limitedness of man transfigure this corresponding (and itself) into images and personifications that cannot but again focus on Power (of which immortality is one most distinctive feature as opposite to mortality and ontic transience in general) as a necessary need of it (dialectical) in a substantially impotent human background.

Consistent with polytheism and the overhuman myths in general, and surviving under this form from the dawn of history until nowadays mass media culture, in this defined dialectical status these are accordingly assumed to be both an anthropological evidence and an unconscious reminiscence of this exceeding human situation in possible relation to Jungian archetypes and the collective unconscious as having no barriers in space and in time. In this perspective, the dialectical overhuman is herewith propounded by all means as a certainty, over and beyond mythical imagery insofar as for the first time defined conceptually and brought to light, an actual presence predominant within the human in terms of commonality of character with the Real as Power. Of this commonality the force of natural phenomena such as the sun, the lightning, the storm, etc. formed the core of extra-human superiority as initially perceived by man’s limitedness, and as subsequently associated to the overhuman under the form of corresponding deities. In the illustration of the latter idea, to be herewith assumed as a first anthropological criterion and evidence in support to the actual existence of a human situation in actual ontological Power, the argument may be further posited as follows. A nature and condition devoid of actual ontological Power is thus the fundamental characteristic of man, the very prerequisite whence derived all he could think. But since the dialectical overhuman, too, signifies a situation to be looked upon as by all means human (over-human), there are meanings and contents that cannot but pertain to both. In the limited condition of man these surface as myths [7] or legends with which no other idea than that of Power in its various forms can be necessarily and exclusively associated (for only the identification with Power is opposed to a limited world), and all abounding in Power as the most plain manifestation respecting the solemn, the august and the tragic. Among those myths the most ancient in history can be found, like those peculiar to the Sumerians, the Egyptians, the Minoans and the Mycenaeans, these latter two to form the basis, as is known, of the whole great mythological tradition of the Greeks. As nothing is conceivable without its own opposite, and anything is subject to a dialectical antithesis focusing on Power and on its variable quantity within a potentially infinite world[14], this difference and opposition surfaces in the hitherto known and considered human taking the peculiar form of ineradicable need (of Power, precisely). In other words, within man surfaces the over-man, on account of his world being limited and unsatisfying. Accordingly, within the existential context of the former legends referring to Power may well be regarded as an unconscious and indistinct presence of a human condition in actual ontological Power. That is to say, while man has dramatically built his own entire civilization upon an existential context of inherent powerlessness, the presence of a counterpart endowed with actual ontological power may have indistinctly persisted in the form of related symbols and contents for millennia until now. These we see exemplified in the invulnerability of Achilles [5], or in the demigod nature of Gilgamesh [2], or in the rebellion of Prometheus, or again in the stately fly of Icarus [9], one of the most significant overhuman attempts ever told, which anticipates and indeed still overshadows similar nowadays myths. For this latter example more than ever attests the need of man to escape his own intrinsic situation of impotence, as it perfectly signifies an attempt at rising above the limits of life to be symbolically represented in the no-way out labyrinth of Knossos[15]: an overhuman pride eventually thwarted by the grand confrontation in the sky with the sun itself [3], still towering and inaccessible and fatally victorious over the recklessness of the more than human. Traditions that tell us about gods, immortal heroes and overhuman powers in general may be accordingly regarded as a hidden link between the two human conditions as they find in Power and in its variable and undetectable distribution within Being or the world (as Power) their own cause of presence and existence. In remarking the very significance of the beginning in every evolutionary process, and thus in the whole history of man (for it is so, owing to origin and to its proper modality as a veritable and not random element of a fact[16]), this link can be even iconographically traced at the dawn of civilization. Besides the aforementioned grand legend of Gilgamesh, dating back to the third millennium BC and no doubt referring to an actual historical figure even older, let us consider the expressive power of some stamp seals of the Uruk period (end of the fourth millennium BC), representing, singularly enough, the hieratical figure of a King-Priest (the Ensi, in Sumerian) confronting a lion with bare hands [13]. Still at the dawn of history, the ancestral link to a human context in actual ontological Power more than ever emerges as a clear need of Power in the following cuneiform engraving from the Vulture Stele, solemnly celebrating the victory of the Sumerian city of Lagash over Umma:

Eanatum, the ruler of Lagash,

Nominated by Enlil,

Given strength by Ningirsu,

Chosen by the heart of Nanshe[17]

In a vague and indistinct perception of an actual human context of Power, the human powerlessness of Eanatum, the King of Lagash, comes here entrusted, and transfigured (dialectically), in his own overhuman counterpart of Power as centering on the might and authority solemnly embodied by the city god[18]. Besides this detailed example, other remarkable scenes can be found on a tablet from Tutub, in what is today central Irak, representing the god Enlil stabbing a solar deity with only one eye (beginning of the second millennium BC), and on the Narmer Palette of Hierakonpolis in Egypt (end of the fourth millennium BC), in which case the all-powerful demeanour of king Narmer is depicted as assuming a hieratic and more than human posture while utterly defeating his own enemies. These supernatural, or rather overhuman visual images and symbols are generally maintained in the Hittite and Assyrian depictions of winged deities and rulers, of which the imposing relief of king Assurnasirpal II is again a most significant instance, or in the Roman Medusa with snakes in place of hair, or in the dragon-head figureheads of the Viking ships, or again in the armors of 14th or 15th century Europe, the combatant almost losing his shape in favor of something exceedingly beyond-the-human, only to quote a few examples. It is worth observing that the majority of these examples refers to polytheism. This latter in fact leaves full room to the overhuman, or to the overcoming of the limits of the human insofar as one with the superior nature either of singular heroic figures or, even more comprehensively, of the many deities to which the community comes to be addressed through gifts and sacrifices, as in the case of the first urban community in southern Mesopotamia, from which polytheism itself historically originated. Monotheism instead, in its peculiar Abrahamic fashion, in denying altogether the presence of those superior counterparts (which are necessary insofar as dialectical respecting a substantial want of Power in one human condition), relegates Power to one god alone in a manner so radical and totalizing as to render him omnipotent, and nonetheless an agent creating ex nihilo endowed with an overwhelming ontological authority over his thus resulting creatures, and in the end over what we may properly perceive under the garb of entity itself. We may accordingly regard the belief in many deities as being by all means consistent with the unconscious presence of a human condition in actual ontological power to be found, dialectically, elsewhere within the unfathomable vastness of the world. In despite of the primacy of this assertion, however, the need to exceed the human surfaces more than ever during the Middle Ages, an epoch of absolute faith in the centrality of a god, and of the earth itself within the reassuring setting of a perfectly spherical and delimited cosmos. Its notorious supernatural symbolism in fact abounds in the images of the illuminated manuscripts[19], and in heraldry, and in other general iconography of a nature utterly marvelous, while its distinctive vigor and dynamism come exemplified in the erection of impressive walled towns, castles and monasteries, in ponderous swords and in long floating banners: characters no other epoch of man had ever shown to possess to such an exceedingly beyond human extent[20]. To sum up, if the world is substantially one with Power, the latter lacking in the human as an actual existential situation, an irreducible need of Power inevitably surfaces in terms allowable under the form of myths alone. These are chiefly bound to the belief in many deities as a presence of something by all means real, either inside the human (as human precisely) or outside it (as a necessary extra-human underlying substratum and overwhelming presence as cosmos). Of this the dialectical overhuman is maintained as being the very embodiment respecting the assumption that the nature of the entity lies in its self-overcoming[21] owing to contradiction having in itself the impetus to do so,[22] and with the thus ensuing selective passage of status from the present human to the actual ontological overhuman.[23] Accordingly, every possible aspect of the overhuman under the form either of the supernatural or in a general way of the potent can be traced back to an unconscious need of Power, the latter in human terms distinctly referring to the unconscious presence of an actual superior human condition within an intrinsic background of impotence (ontic). If we look upon, as anticipated, the inherited content of the past experience of the human preserved in the unconscious under the form of symbols and archetypes as having no barriers in Space and in Time (for the two opposed human conditions involve different stages of the world precisely), that is to say, within the inseparable uniqueness and unity of the human, the argument at issue may well be extended to Jungian archetypes and the collective unconscious [6]. Upon this consideration, we may further observe that the irreducible need to exceed the limits of the human comprises some contemporary mass media myths, too, according to the model nowadays mass media culture is able to reinterpret it. Regarded as being still a link connecting two antithetical human realities, these modern myths are accordingly what remains of an indistinct, feeble and unconscious reminiscence of Power perpetrating since millennia within the mind of man. From this perspective, they are able to attest at once the presence of a counterpart (dialectical) and the singleness of the human under the form of an ultimate communion resulting in an indistinct and suffused interchange. A further evidence of the existence of a human situation not constrained by whatsoever limitation thus inheres in the myths and the iconography touching the actual ontological significance of the category and term Power: a mere echo, in fact, of another human world, by dialectically necessity altogether over-human, which lies de facto within the extra-human essence of the world as Power itself as its own specular counterpart (for the extra-human entails the human, and the converse), a context so essentially rooted in the very nature of something, so ultimate and at variance with previous thoughts and opinions as to make any hitherto achieved belief or certainty pale into insignificance. To sum up, within man’s constrained world the myths testify a clear attempt at overcoming an intrinsic context of ontic impotence. They are overhuman in essence, consistent with Polytheism in general, and perceived as referring to a counterpart in a condition of actual ontological Power. This occurs in the terms of unconscious reminiscence, dialectical need of Power and interconnected singleness of the human as chiefly manifested in Power and Powerlessness respectively. That is, while the latter two are herewith proposed as embodying the most inseparable of elements as regards the comprehensiveness of both the ontological and the ontic, they cannot but form a heterogeneous admixture within one single human nature, an admixture to be dialectically (and intrinsically) perceived by the impotent nature of man under the exclusive form of Power precisely. Besides unconscious, such a connection remains vague, for the only mode to fathom actual human Power is assigned to allegory and imagination. Since the extra-human Power we see exemplified in phenomena like the lightnings, the fire, the sun and so forth, remains intrinsically out of the range of man, it comes subsequently perceived as human (over-human) within the myths. This process refers to a phenomenal presence of Power first perceived as extra-human, and then, in a peculiar anthropomorphic fashion, as an actual human context of Power. The recognition of the latter results, on one hand, in the myths (and Polytheism) being assuredly veritable insofar as a reminiscence of it, and, on the other, in the dialectical overhuman exceeding those myths under the form of actual human reality. Together with Polytheism, they can be accordingly looked upon as an anthropological evidence of the existence of a human condition in actual ontological Power and of its own intrinsic (and necessary) superiority. While the latter in the person of the dialectical overhuman can be referred to them on account of its embodying a comprehensive (ontological) opposition to human impotence, the Nietzschean Übermensch cannot insofar as still conceived within the bonds of a mere superior individual, whose superiority is only moral in character, and on this account still subject to the countless ontological limitations of man (of which birth and death, as de facto two faces of the same coin, are a primary exemplification). For the actual overcoming of the present human status, as attempted thus far at suggesting, must be dialectical in character as opposed to man’s own peculiar powerlessness, and under this garb one with the very nature of Being as expressed in the fathomless force, vastness and dynamism of the surrounding Real, the existence of extra-human Power entailing precisely its own specular counterpart in a defined human (over-human) conscious form.

References

1. Azize J. The Phoenician Solar Theology. Gorgias Press, 2005, 348 p.

2. George A. R. (Ed.) The Babylonian Gilgamesh Epic: Critical Edition and Cuneiform Texts. OxfordUniversity Press, 2003, 986 p.

3. Hawkes J. Man and the Sun. The Cresset Press, 1962, 277 p.

4. Hegel G. W. F. Science of Logic. In 2 Vol. The Macmillan Co, 1929.

5. Homer. The Iliad. University of Chicago Press, 1961, 527 p.

6. Jung C. G. The Archetypes and the Collective Unconscious. PrincetonUniversity Press, 1969, 552 p.

7. Jung C. G., Kerenyi C. Essays on a Science of Mythology. PrincetonUniversity Press, 1969, 208 p.

8. Meehan B. The Book of Kells. Thames and Hudson, 1994, 96 p.

9. Pinsent J. Greek Mythology. Peter Bedrick Books, 1982, 143 p.

10. Plato. Timaeus and Critias. Routledge, 2012, 146 p.

11. Varini H. The Great Adversary. Lit Verlag, 2007, 162 p.

12. Varini H. Condition of Power-Ontology and Anthropology beyond Nietzsche. Amazon Kindle Direct Publishing, 2015, 349 p.

13. Wiseman D. J. Cylinder Seals: Uruk-Early Dynastic Periods. Trustees of theBritishMuseum, 1962, 37 p.

[1] For an explanation of this point, see the notions of Return of Power and Identity of Power as set forth in chapters three, four and ten in my own Condition of Power-Ontology and Anthropology beyond Nietzsche, Amazon Kindle Direct Publishing, 2015, upon which this article is based [12].

[2] Ibid.

[3] Ibid. Chapter two. This concerns what I have proposed as the Points of Impotence to be found intrinsic to the context of powerlessness we preceive exemplified in man exclusively, and in a general way defining the latter as being substantially devoid of actual ontological Power. Listed in order of importance, these are consistent with the inherent limits of the human in respect to the hitherto known and experienced action of time, structure of matter and randomness of events. As opposite to the context of man, the dialectical overhuman cannot be referred to them (as instead occurs to the Nietzschean concept of Übermensch as referred to a mere superior man).

[4] Ibid. Chapter four.

[5] Ibid. Chapters two, three and four.

[6] Ibid.

[7] Ibid. Chapter three. See also the term Quantum of Power as expounded in the glossary.

[8] Ibid. Chapter four. See also the term Over-will as expounded in the glossary.

[9] Ibid. Chapter ten. See also the term Over-identy as expounded in the glossary.

[10] Ibid. Chapter one.

[11] Ibid. Chapter eleven.

[12] See note nine.

[13] See note ten.

[14] See note eight.

[15] In which case the presence of the monster Minotaur is, as is known, the symbolic archetype of the incumbent death.

[16] The significance of the modality of the origin of a process perpetrates throughout the whole process at issue. So it occurs, for instance, in the history of every country.

[17] The inscription dates back to the half of the third millennium B.C. The front of the stele depicts the city god Ningirsu, in a clear identification with the king and with overhuman features, holding a net full of defeated enemies. The English version is from the Cuneiform Digital Library Initiative.

[18] As evidenced by the Sumerian term Ensi used at Lagash to indicate the sovereign (meaning “he who acts on behalf of the god”), the divine legitimacy of kingship is fundamental, and so is the subordination of the king and of his deeds (human, and hence impotent) to the city god and to his own will (over-human, and thus endowed with actual ontological power).

[19] Of which the 11th century Beatus of Liebana, preserved in the Burgo de Osma Cathedral in Spain, is a vivid example. See also B. Meehan, The book of Kells, Thames and Hudson, 1994 [8].

[20] This has been suggested, as a background, in my own historical novel The Great Adversary, Lit Verlag, 2007 [11].

[21] For a detailed exposition of this concept, see my own Condition of Power-Ontology and Anthropology beyond Nietzsche, Amazon Kindle Direct Publishing, 2015 chapter eight, and the relevant heading as contained in the glossary [12].

[22] This comes expressed in Hegelian terms. See G. W. F. Hegel, Science of Logic, tr. W. H. Johnston and L. G. Struthers, 1929 [4].

[23] See: [10].

Ссылка на статью:

Varini H. Beyond Nietzsche: The Overhuman as a Dialectical Reality and its Evidence in the Myth // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2018. – № 2. – С. 12–24. URL: http://fikio.ru/?p=3219.

© H. Varini, 2018