УДК 81’33

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 17-29-09173 офи_м «Русский язык на рубеже радикальных исторических перемен: исследование языка и стиля предреволюционной, революционной и постреволюционной художественной прозы методами математической и компьютерной лингвистики (на материале русского рассказа)».

Гребенников Александр Олегович – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», кафедра математической лингвистики, кандидат филологических наук, доцент, Санкт-Петербург, Россия.

Email: agrebennikov@spbu.ru

199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11,

тел.: +7 (921) 300-02-91.

Скребцова Татьяна Георгиевна – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», кафедра математической лингвистики, кандидат филологических наук, доцент, Санкт-Петербург, Россия.

Email: t.skrebtsova@spbu.ru

199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11,

тел.: +7 (921) 310-33-19.

Авторское резюме

Состояние вопроса: В настоящий момент на материале русского языка создан ряд частотных словарей отдельных писателей (Андреева, Чехова, Куприна, Бунина), дающих представление о ключевых темах их творчества и особенностях авторского стиля. Однако вплоть до последнего времени научное сообщество было лишено возможности делать подобные заключения относительно произведений разных авторов, относящихся к одной эпохе, поскольку отсутствовал репрезентативный, хорошо сбалансированный электронный корпус соответствующих текстов. Эту лакуну восполняет создаваемый в СПбГУ Корпус русских рассказов 1900–1930-х гг., насчитывающий несколько тысяч единиц и включающий произведения как известных, так и второстепенных писателей. Настоящее исследование строится на базе выборки из 100 рассказов, датированных 1900–1916 гг.

Цель: Работа направлена на анализ данной выборки с точки зрения жанровых особенностей. Выявление тематической, композиционной и стилистической специфики материала вскрывает отраженную в рассказе языковую картину мира, позволяя судить об общественно-политической атмосфере предреволюционной поры.

Метод: Для указанной выборки был построен частотный словарь, который сравнивается с данными частотных словарей отдельных авторов и частотного словаря русского языка. Строгость сопоставления обеспечивается опорой на ранги знаменательных слов, а не на их абсолютную частоту.

Результаты: Анализ верхних рангов частотного списка выявил ряд знаменательных слов, отличающихся повышенной частотностью на фоне данных как авторских словарей, так и словаря общего языка (например, толпа, дети, душа, сердце, чувство, бог, мысль, молчать). Предположительно, это связано с тематикой рассказов или, чаще, способом подачи содержательного материала.

Ключевые слова: электронный корпус текстов; русский рассказ; литературный жанр; стилеметрия; частотный словарь.

World through the Prism of the Early XX-Century Russian Short Stories

Grebennikov Alexander Olegovich – Saint Petersburg State University, Department of Mathematical Linguistics, PhD (Philology), Associate Professor, Saint Petersburg, Russia.

Email: agrebennikov@spbu.ru

11, Universitetskaya emb., Saint Petersburg, 199034, Russia,

tel.: +7 (921) 300-02-91.

Skrebtsova Tatyana Georgievna – Saint Petersburg State University, Department of Mathematical Linguistics, PhD (Philology), Associate Professor, Saint Petersburg, Russia.

Email: t.skrebtsova@spbu.ru

11 Universitetskaya emb., Saint Petersburg, 199034, Russia,

tel.: +7 (921) 310-33-19.

Abstract

Background: A number of frequency dictionaries of Russian writers (Leonid Andreev, Anton Chekhov, Alexander Kuprin, Ivan Bunin) were created, meant to capture their key topics and individual language style. However, until quite recently there has been no way to expand the research to the works by numerous authors of the same period as there was no representative, well-balanced electronic corpus of their texts. Lately, this gap has been filled by the Corpus of the Russian Short Stories (1900–1930) encompassing a few thousand stories written by hundreds of both prominent and lesser-known authors. The present research draws on a 100-stories sample, dated from 1900 to 1916.

Aim: The paper examines the key features of the Russian pre-revolutionary short stories as a genre, including the prevailing topics, narrative structure and style. Taken together, they outline the “vision of the world” characteristic of the epoch and its social atmosphere, in particular.

Method: A frequency word list was made for the sample in question, which is set against the similar frequency word lists of particular writers and that of the Russian language in general. To ensure the adequacy of the results, the comparison draws on the word ranks rather than the absolute frequency.

Results: The analysis of the upper ranks of the list revealed a number of words of uncommonly high frequency (e. g. tolpa, deti, dusha, serdce, chuvstvo, bog, mysl, molchat). This may be due both to the short-stories content and the genre-specific way this content is presented.

Keywords: electronic text corpus; Russian short stories; literary genre; stylometry; frequency dictionary.

Корпус русских рассказов

Переломные моменты истории, время общественно-политических перемен, социальных революций неизменно привлекает внимание представителей гуманитарных наук. Их исследования обычно базируются на официальных документах, исторических свидетельствах, публицистике; иногда также привлекаются личные дневники, бытовые записи, частная переписка. Однако ценным источником информации в эпоху кардинальных исторических сдвигов может служить и художественная литература, чутко реагирующая на происходящее вокруг. Особенно это справедливо в отношении жанра рассказа, в котором (в силу его небольшого объема и, следовательно, короткого издательского цикла) оперативно отражаются актуальные события в социальной, политической и культурной жизни, а также проявляются изменения в употреблении языка. О важности и необходимости изучения языка художественной литературы хорошо сказал выдающийся лингвист, один из основателей корпусной лингвистики Джон Синклэр: «Литература является ярким примером использования языка; никакой систематический подход не может претендовать на описание языка, если он не охватывает также литературу; при этом она должна рассматриваться не как некое причудливое образование, но как естественное составляющее в системе языка» [цит. по: 6, с. 183].

Начало XX в. обернулось для России чередой социальных потрясений: русско-японская война, Первая русская революция, Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Гражданская война, становление нового советского государства, НЭП, коллективизация, начало индустриализации. Революционные события драматическим образом повлияли на русский язык – огромный пласт «отжившей» лексики сменился новыми словами, которые отражали новые понятия и идеи; многие слова «из прошлой эпохи» приобрели или новые значения, или новые коннотации; существенные изменения затронули стилистику, произошла трансформация общепринятых речевых структур (в частности, поменялись частоты многих лексических единиц, сменился набор частотных коллокаций, появились новые синтаксические обороты и т. д.). Русские поэты и писатели реагировали на происходящие вокруг события, улавливали изменение языковых норм. Художественную прозу той поры можно считать надежным источником информации, не только в содержательном, но и в качественном аспекте [см.: 6, с. 181–182].

Масштаб произошедших языковых сдвигов возможно оценить только с опорой на репрезентативный объем текстов и применение количественных методов обработки материала. С этой целью в СПбГУ реализуется проект по созданию Корпуса рассказов русских писателей, охватывающего произведения возможно большего числа литераторов (не только столичных, но и региональных), написанные на русском языке с 1900 по 1930 гг. и опубликованные в периодических изданиях или отдельными брошюрами [подробнее о принципах построения корпуса см.: 6]. Представительность корпуса обеспечивается охватом практически всех литературных направлений и максимального числа творивших в то время литераторов: не только ведущих, но и множества второстепенных. Художественное наследие последних позволяет расширить представления ученых как о разных сторонах общественной и культурной жизни, так и о характерных особенностях языка того времени. На настоящий момент корпус насчитывает несколько тысяч единиц.

Историческим центром указанного периода является Октябрьская революция. Все остальные события и процессы рассматриваются или как преддверие перелома, или как его последствия. В связи с этим корпус разделен на три временных среза.

1) Начало XX века и предреволюционные годы, включая Первую мировую войну.

2) Революционные годы – Февральская и Октябрьская революции и Гражданская война.

3) Постреволюционные годы – с окончания Гражданской войны до 1930 г.

Важность исследования рассказов, относящихся к первому из этих периодов, обусловлена не только серьезными общественно-политическими событиями той поры, но и высказывавшимися предположениями о том, что стилистические изменения могут несколько опережать наступление кризиса и тем самым его прогнозировать [ср.: 12; 1]. Анализ корпусных данных начинается именно с рассказов, написанных в период 1900–1916 гг. Из них была сформирована выборка, включающая 100 рассказов (не более чем по одному произведению одного и того же автора) и служащая начальным полигоном для разностороннего изучения материала и выдвижения гипотез, которые в дальнейшем будут проверяться на более обширном массиве текстов. Она содержит рассказы многих широко известных писателей, а именно: Л. Н. Толстого, М. Горького, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна, Л. Н. Андреева, А. Белого, В. Я. Брюсова, К. Д. Бальмонта, В. Г. Короленко, Б. К. Зайцева, А. С. Серафимовича, Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи. Однако число имен, знакомых разве что специалисту по русской литературе этого периода, заметно преобладает. Настоящее исследование опирается на эту выборку.

Тематика русского рассказа начала XX века

Как известно, любой речевой жанр (необязательно литературный, но также и публицистический, научный, деловой, бытовой) характеризуется устойчивой тематикой, композицией и стилистикой [см.: 2, с. 237]. Это тем более верно, когда тот или иной жанр рассматривается на ограниченном временном срезе и в определенном национально-культурном контексте. В нашем случае это рассказы 1900–1916 гг. на русском языке, созданные писателями, проживавшими в тот период на территории Российской империи.

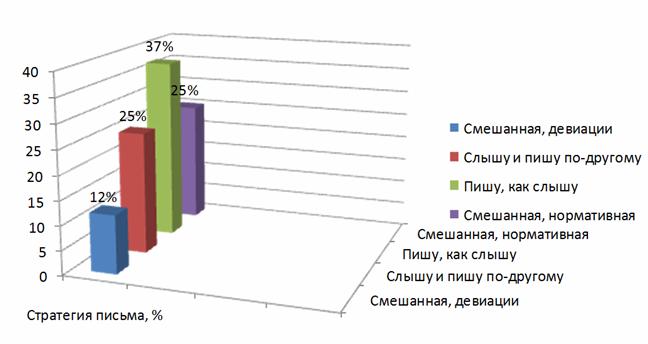

Тематика многих рассказов традиционна для этого жанра в силу его демократичности, адресованности широкой аудитории (не следует забывать, что многие рассказы изначально создавались для литературно-художественных журналов и были там опубликованы). Основные комплексы тем – это брак, семья, дети, с одной стороны, и любовь, страсть, ревность, измена, с другой (каждый составляет приблизительно по одной четверти от всего массива выборки); эти тематические блоки, впрочем, могут так или иначе пересекаться (наиболее частый случай – супружеская измена).

Из прочих семантических особенностей рассматриваемой выборки (как глобальных, так и локальных, побочных) следует отметить характерное для литературы конца XIX века пессимистичное и даже трагичное мироощущение, обусловленное неизбывностью серых будней, крахом надежд на лучшую жизнь, экзистенциальной тоской, безденежьем и нищетой. В этой связи упомянем многочисленные рассказы, так или иначе затрагивающие тему смерти (казнь, убийство, самоубийство, самопожертвование, естественная кончина): всего более четверти произведений от общего числа. К ним примыкают темы тяжелой болезни (7 рассказов) и сумасшествия (5 рассказов). Вопросы веры и религии нашли отражение в относительно небольшом числе произведений (9), что примечательно на фоне мистики и оккультизма, присутствующих в 4 рассказах; это тоже несомненная примета времени.

В русских рассказах указанного периода нашел отражение актуальный исторический контекст, связанный с ростом революционных настроений (присутствует в 13 рассказах), политическими выступлениями и последующим тюремным заключением (8 рассказов), обострением классовых и имущественных отношений (6 рассказов), русско-японской войной (3 рассказа), еврейским вопросом (4 рассказа). Показано, как обостряются противоречия между городом и деревней (3 рассказа), Петербургом и Москвой, с одной стороны, и провинцией – с другой (3 рассказа). Возникает (в связи с проектом освоения Сибири) новый вид населенного пункта – рабочий поселок (2 рассказа).

Традиционными для жанра рассказа (да и вообще художественной литературы) являются темы отношений человека с природой, памяти и воспоминаний, иллюзий и реальности, разочарования, одиночества и некоторые другие; они также присутствуют в рассматриваемых произведениях.

Композиционные особенности русских предреволюционных рассказов

Изучение композиции повествовательного текста, или нарратива, имеет давнюю традицию в филологических исследованиях. При некоторых несущественных разночтениях, его стандартная структурная схема выглядит как движение от завязки через развитие действия к кульминации и далее к развязке. Считается, что подобная организация текста является характерной особенностью повествования – в отличие от других функционально-смысловых типов речи, прежде всего описания и рассуждения.

При рассмотрении вышеупомянутой выборки, однако, оказалось, что эта традиционная схема нередко нарушается: лишь около 70 из 100 рассказов построены по классическому принципу. В исследовании, специально посвященном этому феномену, подробно анализируются альтернативные варианты композиции, причины отступления от привычной схемы, а также выявляются корреляции между нестандартной структурой повествования и его содержанием [см.: 7]. Вкратце выводы выглядят следующим образом.

Рассказы, характеризующиеся нарушением стандартной структурной схемы, можно разделить на несколько групп. В частности, отсутствие кульминации и развязки можно наблюдать там, где представлен внутренний монолог героя – его мысли, рассуждения, воспоминания. Таковы рассказы Ю. Балтрушайтиса «Капли» (1901) и Б. Никонова «Накануне отъезда» (1906). Другой вариант отсутствия кульминации и развязки представлен описаниями рутинного течения жизни – на примере конкретного дня (Б. Верхоустинский «Лесное озеро» (1912)), типичного дня (Ф. Крюков «У окна» (1909)) или более долгого периода (Г. Гребенщиков «Как гуляет Тихоныч» (1909)), череды событий и перипетий (В. Башкин «Потянуло» (1910), И. Бунин «Хорошая жизнь» (1911), З. Гиппиус «Сумасшедшая» (1903)). В каждом из этих рассказов можно выделить ряд эпизодов, однако в совокупности они не выстраиваются в привычную композицию, предполагающую поступательное развитие действия «по нарастающей» вплоть до некоего пика, после которого напряжение спадает и ситуация разрешается.

Интересный случай представляют собой рассказы, насыщенные действием и в то же время лишенные выраженной кульминации и, как следствие, развязки. Это характерно для произведений, в которых отражены предреволюционные настроения в российском обществе. Помещик обходит свое имение, опасаясь «красного петуха» (Л. Авилова «Власть» (1906)), солдаты усмиряют крестьянский бунт (В. Свенцицкий «Солдат задумался» (1906)), пристав умирает от пули студента (Л. Кармен «За что?!» (1904)). Герои нескольких рассказов участвуют в выступлениях и митингах (Б. Зайцев «Завтра!» (1906)) и попадают в тюрьму – это и студент (М. Горький «Тюрьма» (1904)), и гимназистка (Г. Яблочков «Баррикада» (1913)), и так называемые «политические» (Ф. Крюков «У окна» (1909)).

Анализируя причины отсутствия выраженной кульминации и развязки, можно предположить, что характер повествовательной структуры связан с тематикой рассказа (хотя мы, разумеется, далеки от того, чтобы утверждать прямую зависимость). Так, нарушения стандартной схемы часто обнаруживается в произведениях, повествующих о тоскливых серых буднях и неизбывной нищете, в которую погружены персонажи. Напротив, мы едва ли найдем эту особенность в произведениях, основным содержанием которых является любовь, ревность, измена, убийство или самоубийство.

Тот факт, что «ущербная» структурная схема наблюдается в рассказах, отражающих революционные настроения той поры, вероятно, можно объяснить неясностью, амбивалентностью тогдашней политической ситуации. Протест зреет, но еще не принимает массового характера и не приводит к результату; неразрешенность конфликта находит отражение в незаконченности композиции.

В этом же ряду – произведения на другие общественно значимые темы: о русско-японской войне (В. Вересаев «В мышеловке» (1906)) и переселении крестьян из черноземных областей на Урал (П. Заякин-Уральский «Переселенцы» (1912)). Несмотря на преобладание динамичных эпизодов, они лишены единой кульминации и развязки. Возможно, это связано со стремлением авторов передать свое отношение к соответствующим событиям. В некотором смысле здесь можно усмотреть параллель с исследованием Т. А. ван Дейка, обнаружившим отсутствие развязки в половине устных рассказов белых голландцев о мигрантах [4, с. 268–304].

Пытаясь найти объяснение достаточно частым отступлениям от стандартной схемы повествования, нельзя не принимать во внимание и закономерности литературного процесса. Так, в сравнительном исследовании, выполненном на материале рассказов американских писателей XIX и XX веков, было показано, что характер развязки исторически изменчив. Если в первой половине XIX века рассказы имели глобальную, объективную и четко выраженную сюжетную развязку (обычно смерть персонажа или решение ключевой проблемы), то в XX веке развязка становится более имплицитной, субъективной, связанной с локальными темами повествования [см.: 13]. Разумеется, периодизация русской и американской литературы различается, но в целом этот фактор не следует исключать из рассмотрения. Можно предположить, что выявленный нами процент нарушения структурной схемы повествования в русских рассказах начала XX века выше, чем у рассказов, скажем, начала или середины XIX века. Однако эта мысль, разумеется, нуждается в тщательной проверке.

Стилистика русского рассказа: лингвостатистическое исследование

Важный аспект изучения стилистических особенностей того или иного произведения – анализ его лексического своеобразия: именно лексика формирует то, что лингвисты называют языковой картиной мира. При совокупном рассмотрении репрезентативного набора текстов (будь то одного автора, одного жанра и т. п.) большое значение имеет частотное распределение слов, причем это касается прежде всего знаменательных частей речи (существительных, прилагательных, числительных, глаголов, наречий), поскольку употребление служебных лексем в целом не отличается разнообразием.

На сегодняшний день имеется ряд частотных словарей, отражающих особенности авторской стилистики, а именно словари А. П. Чехова, Л. Н. Андреева, А. И. Куприна, И. А. Бунина [см.: 8–11]. Их материалы позволяют исследователям анализировать особенности мировосприятия того или иного писателя, выявлять ключевые темы его творчества.

Несомненный интерес представляет сопоставление верхних зон частотных словарей разных писателей (т. е. наиболее частотных единиц знаменательных частей речи). При различном объеме исходных выборок основным показателем при сравнении выступает не абсолютная частота слов, а их ранг. В статье [3] приведена таблица, содержащая по 50 наиболее частотных знаменательных слов, извлеченных из словарей А. П. Чехова, Л. Н. Андреева, А. И. Куприна, И. А. Бунина. Даже этот, достаточно ограниченный, материал является весьма показательным. Нетрудно заметить, к примеру, что творчество И. А. Бунина отмечено большим числом лексических единиц, относящихся к миру природы (ветер, небо, поле, сад, море, лес, солнце, дорога), а в произведениях А. П. Чехова основное внимание уделяется миру людей (жена, муж, должный, нужный, доктор, слово). Трагическое мироощущение Л. Н. Андреева выражается в высоких рангах слов смерть, черный, темный, плакать [см.: 3]. Индивидуально-авторский характер подобных единиц подтверждается также их сопоставлением с материалами частотного словаря русского языка в целом [см.: 5].

В настоящем исследовании предпринята попытка проанализировать частотное ранжирование знаменательной лексики на материале выборки из 100 рассказов, принадлежащих перу различных авторов и датированных началом XX века. К сожалению, в силу отсутствия аналогичного электронного корпуса отечественных литературных произведений, относящихся к какому-либо другому историческому периоду, мы лишены возможности проводить масштабное сопоставление данных, позволяющее выявить лексическое своеобразие эпохи, обусловленное общественно-политической атмосферой и отражающее тенденции в языковом употреблении. Возможно лишь сравнить верхние ранги знаменательной лексики с соответствующими рангами писательских словарей и словаря языка в целом.

Таким образом, цель заключается в том, чтобы сравнить 100 знаменательных слов с наивысшими рангами из нашей выборки с: 1) аналогичными 100 словами из словарей А. П. Чехова, Л. Н. Андреева, А. И. Куприна, И. А. Бунина и 2) аналогичными 100 словами из словаря языка в целом. При этом наше внимание обращено прежде всего на лексические единицы из нашей выборки, отсутствующие в списках, составленных по материалам других словарей (что, разумеется, не означает, что их вовсе нет в других словарях, просто они имеют более низкий ранг и не попали в верхний слой).

Результаты проведенного исследования выглядят следующим образом. В ходе первого сравнения были обнаружены следующие слова, вошедшие в 100 наиболее частотных знаменательных слов нашей выборки, но отсутствующие у всех четырех писателей: толпа, дети, уйти, никто, тело. Высокую частотность первых двух из них можно объяснить характерной тематикой рассказов тех лет (см. выше). Так, вхождение в список лексемы дети (57-й ранг), вероятно, связано с тем, что многие рассказы изначально создавались для публикации в периодических изданиях и были адресованы широкой аудитории – отсюда преобладание тематики, связанной с браком и семьей. Показательным является высокий ранг слова толпа (54-й ранг); можно предположить, что он обусловлен обострением социальных отношений, всплеском политических выступлений, которые нашли отражение в литературе тех лет. Присутствие в списке слов никто, тело и уйти (кстати, видовая пара уходить также не представлена в верхних рангах словарей писателей) едва ли является значимым.

В целом, частотный словарь, созданный на материале рассматриваемой выборки, выглядит гораздо более сбалансированным, чем словари отдельных писателей: индивидуально-авторские черты в нем нивелированы. В итоге некоторые его фрагменты непосредственно отражают смысловые связи между лексическими единицами, чего не наблюдается в словарях языка того или иного писателя. Так, в полученном частотном распределении непосредственно соседствуют слова видеть и смотреть, черный и темный, человек и люди, окно, комната и дверь; одинаковые ранги имеют слова ходить и улица; поблизости друг от друга расположены глаз, рука, лицо и голова.

Второе сопоставление дало гораздо более значительные расхождения. Это неудивительно, поскольку частотный словарь [см.: 5] построен на материалах Национального корпуса русского языка (НКРЯ), охватывающего широкий круг речевых жанров современного русского языка. Таким образом, сопоставляемые данные различаются и эпохой, и типом текста, что обусловливает высокий процент несовпадений (45 %) в верхних рангах знаменательной лексики. В целом, можно сказать, что частотное упорядочение лексем в словаре современного русского языка отражает актуальные внешние аспекты жизни общества (ср. российский, русский, проблема, вопрос, мир, страна, работа, деньги, машина, иметь, являться, система), в то время как русские рассказы начала XX века более сосредоточены на отдельном человеке – его мыслях, чувствах, отношениях с другими людьми (ср. душа, сердце, чувствовать, бог, мысль, молчать, хотеться, тело, молодой, старый, жена, мать, старик).

Возникает вопрос, какой из двух вышеупомянутых факторов обусловливает это различие. Едва ли на него можно дать однозначный ответ. В связи с этим стоит заметить, что далеко не все рассказы посвящены личной жизни отдельных персонажей: как отмечалось выше, драматические события начала XX века нашли отражение в целом ряде произведений. Однако эти события предстают перед читателем в индивидуальном преломлении, через призму автора или персонажа. Это принципиально отличается от способа подачи тех же событий в публицистике, удельный вес которой в НКРЯ довольно высок. Это дает основание предположить, что выявленное различие скорее связано с разницей в характере материала (разные типы текстов в НКРЯ vs. отдельный литературный жанр рассказа в нашем корпусе), чем со сменой эпох. Однако ввиду отсутствия сопоставимого корпуса современных русских рассказов эта гипотеза пока не может быть проверена.

Список литературы

1. Баранов А. Н. Политическая метафорика публицистического текста: возможности лингвистического мониторинга // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. – М.: Издательство Московского университета, 2003. – С. 134–140.

2. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 237–280.

3. Гребенников А. О. Индивидуально-авторский характер различных зон распределения в частотных словарях языка писателя // Структурная и прикладная лингвистика. Выпуск 11: Межвузовский сборник. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2015. – С. 100–110.

4. Дейк Т. А., ван. Язык. Познание. Коммуникация. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.

5. Ляшевская О. Н., Шаров С. А. Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка). – М.: Азбуковник, 2012. – 1112 с.

6. Мартыненко Г. Я., Шерстинова Т. Ю., Попова Т. И., Мельник А. Г., Замирайлова Е. В. О принципах создания корпуса русского рассказа первой трети XX века // Труды XV Международной конференции по компьютерной и когнитивной лингвистике «TEL 2018». – Казань: Издательство АН РТ, 2018. – С. 180–197.

7. Скребцова Т. Г. Структура нарратива в русском рассказе начала XX века // Международная конференция «Корпусная лингвистика – 2019». – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2019. – С. 426–431.

8. Частотный словарь рассказов А. П. Чехова / Авт.-сост. А. О. Гребенников; под ред. Г. Я. Мартыненко – СПб.: СПбГУ, 1999. – 172 с.

9. Частотный словарь рассказов Л. Н. Андреева / Авт.-сост. А. О. Гребенников; под ред. Г. Я. Мартыненко – СПб.: СПбГУ, 2003. – 396 с.

10. Частотный словарь рассказов А. И. Куприна / Авт.-сост. А. О. Гребенников; под ред. Г. Я. Мартыненко – СПб.: СПбГУ, 2006. – 551 с.

11. Частотный словарь рассказов И. А. Бунина / Авт.-сост. А. О. Гребенников; под ред. Г. Я. Мартыненко – СПб.: СПбГУ, 2011. – 296 с.

12. Lasswell H. D. Style in the Language of Politics // Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics. – 2nd ed. – Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1965. – Pp. 20–39.

13. Lohafer S. A Cognitive Approach to Storyness // The New Short Story Theories. – Athens: OhioUniversity Press, 1994. – Pp. 301–311.

References

1. Baranov A. N. Political Metaphors in Mass-Media Discourse: Linguistic Monitoring Perspectives [Politicheskaya metaforika publitsisticheskogo teksta: vozmozhnosti lingvisticheskogo monitoringa]. Yazyk SMI kak obekt mezhdistsiplinarnogo issledovaniya (Mass-Media Language as a Subject of Interdisciplinary Research). Moscow, Izdatelstvo Moskovskogo universiteta, 2003, pp. 134–140.

2. Bakhtin M. M. The Problem of Speech Genres [Problema rechevykh zhanrov]. Estetika slovesnogo tvorchestva (The Aesthetics of Verbal Creation). Moscow, Iskusstvo, 1979, pp. 237–280.

3. Grebennikov A. O. Author-Specific Character of Distribution Zones in Author’s Frequency Dictionaries [Individualno-avtorskiy kharakter razlichnykh zon raspredeleniya v chastotnykh slovaryakh yazyka pisatelya]. Strukturnaya i prikladnaya lingvistika (Structural and Applied Linguistics), 2015, № 11, pp. 100–110.

4. Dijk T. A., van. Language. Cognition. Communication [Yazyk. Poznanie. Kommunikatsiya]. Moscow, Progress, 1989, 312 p.

5. Lyashevskaya O. N., Sharov S. A. Frequency Dictionary of Contemporary Russian Based on the RNC Data [Chastotnyy slovar sovremennogo russkogo yazyka (na materialakh Natsionalnogo korpusa russkogo yazyka)]. Moscow, Azbukovnik, 2009, 1112 p.

6. Martynenko G. Ya., Sherstinova Т. Yu., Popova Т. I., Melnik А. G., Zamiraylova Е. V. On the Principles of Creation of the Russian Short Stories Corpus of the First Third of the XX Century [O printsipakh sozdaniya korpusa russkogo rasskaza pervoy treti XX veka]. Mezhdunarodnaya konferentsiya po kompyuternoy i kognitivnoy lingvistike “TEL 2018” (TEL 2018. Proceedings of International Conference on Computer and Cognitive Linguistics). Kazan, Izdatelstvo AN PT, 2018, pp. 180–197.

7. Skrebtsova T. G. Narrative Structure of the Russian Short Stories in the Early XX Century [Struktura narrativa v russkom rasskaze nachala XX veka]. Mezhdunarodnaya konferentsiya “Korpusnaya lingvistika – 2019” (Proceedings of International conference “Corpus Linguistics-2019”). Saint Petersburg, Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2019, pp. 426–431.

8. Grebennikov A. O., Martynenko G. Ya. (Ed.) Frequency Dictionary of the Short Stories by Аnton Р. Chekhov [Chastotnyy slovar rasskazov A. P. Chekhova]. Saint Petersburg, Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 1999, 172 p.

9. Grebennikov A. O., Martynenko G. Ya. (Ed.) Frequency Dictionary of the Short Stories by Leonid N. Andreev [Chastotnyy slovar rasskazov L. N. Andreeva]. Saint Petersburg, Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2003, 396 p.

10. Grebennikov A. O., Martynenko G. Ya. (Ed.) Frequency Dictionary of the Short Stories by Alexander I. Kuprin [Chastotnyy slovar rasskazov A. I. Kuprina]. Saint Petersburg, Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2006, 551 p.

11. Grebennikov A. O., Martynenko G. Ya. (Ed.) Frequency Dictionary of the Short Stories by Ivan A. Bunin [Chastotnyy slovar rasskazov A. I. Bunina]. Saint Petersburg, Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2011, 296 p.

12. Lasswell H. D. Style in the Language of Politics. Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics, 2nd ed., Cambridge, MA, M.I.T. Press, 1965, pp. 20–39.

13. Lohafer S. A Cognitive Approach to Storyness. The New Short Story Theories. Athens, Ohio University Press, 1994, pp. 301–311.

Ссылка на статью:

Гребенников А. О., Скребцова Т. Г. Языковая картина мира в русском рассказе начала XX века // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2019. – № 3. – С. 82–92. URL: http://fikio.ru/?p=3668.

© А. О. Гребенников, Т. Г. Скребцова, 2019.