УДК 316.423.3; 304.5

Субетто Александр Иванович – автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Смольный институт Российской академии образования», советник ректора, доктор философских наук, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат Премии Правительства РФ, Президент Ноосферной общественной академии наук, Санкт-Петербург, Россия.

E-mail: subal1937@yandex.ru

195197, Россия, Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д. 59,

тел.: +7(812)541-11-11.

Авторское резюме

Состояние вопроса: Переживаемая сейчас человечеством в целом и Россией в частности эпоха есть революционная эпоха. Однако теория революции развита недостаточно. Это делает актуальными и закономерными попытки разработать более глубокую концепцию социальной революции, опирающуюся на принципы марксистской теории материалистического понимания истории.

Результаты: Прошедшая в Нижнем Новгороде 23–24 апреля 2016 года конференция «Революция как предмет научной и философской рефлексии» позволила сопоставить основные подходы к теории социальной революции, предлагаемые современными российскими философами марксистской ориентации. Становление философии революции еще далеко от завершения. Первый фундаментальный методологический вопрос, связанный с ее разработкой – вопрос о соотношении революции и эволюции. Второй фундаментальный вопрос – об отношении к Великой Октябрьской социалистической революции, адекватная оценка ее как исторического явления. Третий фундаментальный вопрос – о переходе от империалистическо-колониальной системы современного капитализма к социализму. Четвертый вопрос – о доминирующем основании исторической детерминации.

Выводы: Россия первой совершила социалистический прорыв человечества в октябре 1917 года. Теперь она может и должна совершить первый ноосферный прорыв человечества на базе «социализма XXI века» и повести мир людей на Земле по этому пути. Результатом такого прорыва должна стать управляемая социоприродная – ноосферная – эволюция на базе общественного интеллекта, научно-образовательного общества и ноосферного экологического духовного социализма.

Ключевые слова: революция; эпоха Ноосферно-социалистической революции; образовательное общество; ноосферный экологический духовный социализм.

The Revolution as a Subject of Scientific and Philosophical Reflection

Subetto Alexander Ivanovich – Smolny Institute of Russian Academy of Education, rector’s adviser, Doctor of Philosophy, Doctor of Economics, Ph. D. in Technology, Professor, Saint Petersburg, Russia.

E-mail: subal1937@yandex.ru

59, Polustrovsky prospect, Saint Petersburg, Russia, 195197,

tel: +7(812)541-11-11.

Abstract

Background: The era currently experienced by humanity in general and Russia in particular is the revolutionary era. The theory of revolution, however, is not sufficiently developed. This makes it relevant and logical that a deeper conception of the social revolution, based on the principles of the Marxist theory in the materialist understanding of history should be advanced.

Results: At the conference “Revolution as a subject of scientific and philosophical reflection” held in Nizhny Novgorod on 23–24 April 2016, the main approaches to the theory of the social revolution offered by modern Russian philosophers of the Marxist Orientation were discussed. The formation of philosophy of the revolution is far from its accomplishment. The first fundamental methodological issue associated with its development is the question of the relationship between revolution and evolution. The second fundamental issue is the attitude towards the Great October socialist revolution, its adequate assessment as a historical phenomenon. The third fundamental issue is the transition from the imperialist colonial system of contemporary capitalism to socialism. The fourth one is the dominant basis of historical determination.

Conclusion: Russia made the first socialist breakthrough of humankind in October 1917. Now it can and has to make the first noospheric breakthrough of humankind, on the basis of “socialism of the XXI century”, and lead the humanity along this way. The result of this breakthrough should be a managed socio-natural (noospheric) evolution based on social intelligence, scientific educational society and noospheric ecological spiritual socialism.

Keywords: revolution; the era of the noospheric socialist revolution; educational society; noospheric ecological spiritual socialism.

Преамбула

23–24 апреля 2016 года в городе Нижний Новгород (Россия) прошла Всероссийская научная конференция с международным участием, посвященная необычной проблеме – «Революции как предмет научной и философской рефлексии» [1; 2]. Организациями-инициаторами этой конференции выступили Нижегородская государственная медицинская академия и Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Сопредседатели Оргкомитета – доктор философских наук, профессор, председатель Нижегородского отделения Всероссийской общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации» Александр Васильевич Грехов и доктор философских наук, профессор Алексей Николаевич Фатенков.

1. Закон периодичности свершения революций в логике развития прогрессивной эволюции. Наступление эпохи Ноосферно-социалистической революции

Автор этого аналитической статьи и первого пленарного доклада «Методологический вопрос о соотношении понятий “революция” и “эволюция” в логике научного познания» [1, с. 114–120] в 2015 году опубликовал монографию «Революция и эволюция (методологический анализ проблемы соотношения этих понятий)» [3]. Такое совпадение между названием авторской монографии и темой конференции, которая прошла через год после появления в свет этой монографии, является не случайным: это свидетельство ощущения многими просвещенными умами, что переживаемая человечеством и Россией эпоха есть революционная эпоха.

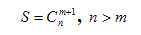

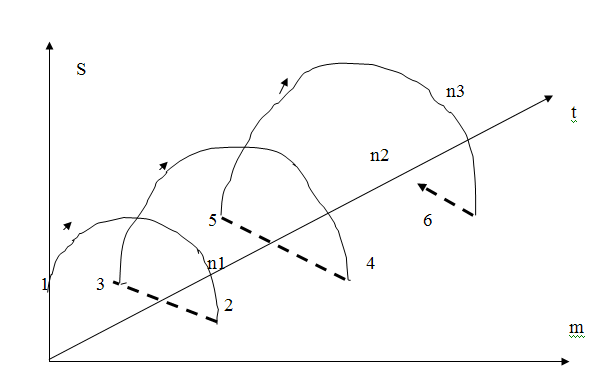

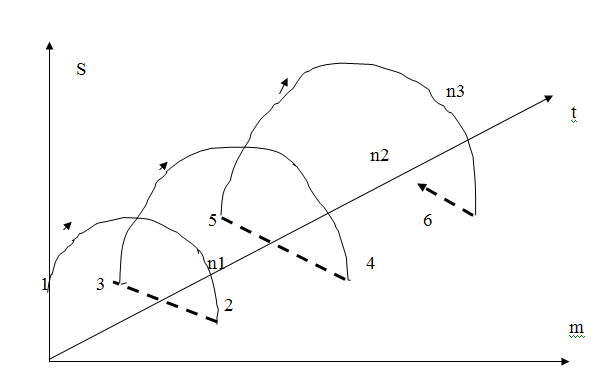

Позиция автора, которая теоретически доказывалась и аргументировалась и в монографии, и в докладе, состоит в утверждении: революция есть момент любой прогрессивной эволюции (при этом под «прогрессом» здесь понимается только и только рост сложности (кооперативности) эволюционирующих систем); «калькой» действия системогенетического закона инвариантности и цикличности развития (а революция есть качественный скачок между циклами развития на спирали прогрессивной эволюции) является закон периодичности свершения революций в логике развития прогрессивной эволюции.

Автором предложена система аксиом становящейся философии революций [1, с. 116]:

(1) нет прогрессивной эволюции, моментом которой не была бы революция;

(2) революция есть смена качеств при переходе от одного цикла прогрессивной эволюции к другому;

(3) спираль любой прогрессивной эволюции калибруется на циклы революциями;

(4) любая прогрессивная эволюция или развитие (а развитие и есть прогрессивная эволюция), таким образом, включает в себе периоды постепенного накопления изменений и революции – качественные скачки;

(5) таким образом, революции – это всегда качественные скачки, которыми квантуется на соответствующие циклы спираль прогрессивной эволюции; иерархии циклов, сопряженной с иерархией систем в мире, соответствует иерархия революций разной глубины (преобразования) и разной масштабности их свершения во времени;

(6) в эволюции как синониме прогрессивной эволюции или развития всегда есть периоды инволюции, т. е. процессов деградации, «упрощения» эволюционирующих систем, когда эволюция в своем ходе «отбрасывается назад»; качественный скачок (со знаком «минус»), переводящий эволюцию на каком-то промежутке времени в инволюцию, и есть контрреволюция;

(7) если революция всегда является качественным скачком по линии прогресса эволюции, то контрреволюция всегда направлена против революции, она пытается «законсервировать» предыдущее состояние или качество, достигнутое эволюцией.

Автор показал [3; 4], что Великая Октябрьская социалистическая революция (автор предложил назвать её Великой Русской Социалистической Революцией [3; 4]) возвестила о начале эпохи социалистического преобразования мира, которая в XXI веке под давлением процессов первой фазы Глобальной экологической катастрофы (императива экологического выживания человечества) приобретает ноосферное измерение. Единственная модель устойчивого развития, которую «ищут» лучшие умы человечества, есть управляемая социоприродная эволюция на базе общественного интеллекта, научно-образовательного общества и ноосферного экологического духовного социализма [4–7]. В этом контексте эпоха «рыночных реформ» в России с 1991 по 2016 годы есть на самом деле эпоха рыночно-капиталистической контрреволюции и инволюции, отбросившая Россию исторически «назад», – эпоха, которая не может закончиться «победой» и которая неминуемо будет выброшена на «свалку» Истории как онтологическая ложь под действием поступательного наступления правды Истории, которая – за ноосферным экологическим духовным социализмом [4; 6; 7]. Грядет эпоха Ноосферно-социалистической революции (и в этом – предназначение XXI века), спасающей мир человечества от экологической гибели на рыночно-капиталистическом, (одновременно – империалистическо-колониальном) пути развития. Капитализм превратился в «экологическую утопию» и в «экологического могильщика» человечества, который человечеству, чтобы спастись и продолжить свою прогрессивную социальную эволюцию, необходимо «отбросить» в прошлое как «экологический труп» и «омертвевшую оболочку». Необходимо совершить ноосферный качественный скачок – переход к ноосферной истории, сопровождающийся переходом биосферы в ноосферу, о котором писал, как о законе глобальной эволюции, В. И. Вернадский [8].

2. Революция – системное, качественное, позитивное изменение объектов социума и универсума

Доктор философских наук, профессор Лев Александрович Зеленов (Н. Новгород) выступил вторым – с докладом «Методологический потенциал категории “революция”» [1, с. 40–47] (его содокладчик – А. А. Владимиров). Л. А. Зеленов показал, что понятие «революция» является базовым, родовым для множества своих предикативных (производных) видов и форм проявления: социальная, политическая, демографическая, научная, техническая, экономическая, сексуальная и т. д. революции [1, с. 41]. Революция, по Л. А. Зеленову, относится к блоку понятий динамического характера – революция, контрреволюция, эволюция, реформирование, переворот, прогресс, регресс. В данном контексте важный признак революции – это то, что в процессе её осуществления происходит преодоление стагнации, застоя, консерватизма, статичности и т. д., то есть всех состояний объекта, которые выражаются понятием «покой». При этом оппозиционная пара «прогресс» и «регресс» является определяющей в различении «революции» и «контрреволюции» [1, с. 45]. Контрреволюция несет в себе негативно значимый смысл, смысл перевода развития в регрессивную фазу. Л. А. Зеленов обратил внимание на то, что с философско-аксиологической точки зрения революция есть системное, качественное, позитивное изменение объектов социума или универсума.

3. «Пост-человеческая революция» по В. А. Кутыреву

Доктор философских наук, профессор Владимир Александрович Кутырев (Н. Новгород) [2, с. 59–66] предложил вниманию слушателей необычную для научно-философской рефлексии тему – «Постчеловеческая революция как результат технологизации человеческого мира».

По В. А. Кутыреву, к началу третьего тысячелетия после рождества Христова человечество вошло в эпоху революционных изменений, которая «по своей будущей значимости» превысит «неолитическую революцию», которая была «переходом от приспособительного действия человека в природе (собирательство, охота, рыболовство) к её познавательному и целесообразному изменению – преобразованию» [2, с. 60]. Он обращает внимание на то, что «по мере роста масштабов формопреобразовательной деятельности» человек стал «проникать за пределы реальности, данной ему как телесному существу и воспринимаемой его органами чувств, начал получать результаты, не имея прямого контакта с вещами» [2, с. 60]. В настоящее время в условиях новейшего этапа революционного преобразования технологического базиса взаимодействия человека с природой – «так называемой четвертой промышленной революции» [2, с. 62], когда осуществляется «эмерджентный синтез нано-, био-, инфо- и когно-технологий (НБИК – технологий)» и стираются «границы материального, цифрового и биологического миров», когда создаётся «новая искусственная среда», выходящая «за пределы не только чувств человека, но и его мышления и воображения» [2, с. 62] – появляется опасность технологического расчеловечивания человека.

В. А. Кутырев считает, что уже можно констатировать как «факт настоящего», что «человеческой цивилизации больше не существует: она превратилась в постчеловеческую», в «Технос». Каков же выход из этого состояния, несущего угрозу будущему человечества именно по этому, технологическому измерению бытия человека? И докладчик отвечает: «Если всё-таки надеяться на выживание, то, признавая сложный, нелинейный характер развития, надо не слепо следовать за новациями с криком «прогресс не остановишь», а ставить задачу управления им(и). Ввиду сорвавшегося с тормозов инновационного развития – ручного, ножного, а, главное, с головного, условием сохранения жизни должно быть поддержание устойчивости развивающейся системы: темп и характер её изменений не должны быть выше возможности их адаптации к человеку» [2, с. 65].

Итак, я как автор этой аналитической работы зафиксирую важный момент, который входит в теоретическую систему ноосферизма по мнению процитированного автора [6]:

– первое – это возникший императив управления инновационным и технологическим развитием с позиций экологии человека, сохранения его прогрессивного развития, который является частью императива перехода к управляемой социоприродной, т. е. ноосферной эволюции как императива выхода человечества из экологического тупика истории в форме первой фазы Глобальной экологической катастрофы;

– второе – это констатация «интеллектуальной черной дыры» (понятие, введенное В. П. Казначеевым в начале 90-х годов ХХ века [9], когда темпы негативных изменений в живом веществе биосферы, в том числе в мире человека намного опережают темпы их познания и исследования и адекватной реакции на них, т. е. адаптации человека и общества к ним).

Это понятие В. П. Казначеева автор данной статьи развил и перевел в понятие «Глобальной интеллектуальной черной дыры» [6], когда темпы развития процессов первой фазы Глобальной экологической катастрофы намного опережают темпы их исследований, их осознания и адекватной реакции человечества на них.

В. А. Кутырев де-факто зафиксировал нечто подобное по отношению к технологическим изменениям, начинающим изменять саму «природу человека». Он замечает: «Свобода – не познаваемая (это предпосылка), а преодолеваемая необходимость. Раньше – стихийности природы, теперь – стихийности искусственного. Для выживания надо ориентироваться на Controlled development (управляемое развитие), реально руководствуясь которым можно попытаться избежать превращения Genus Homo в «постчеловека», а значит, и конца его/нашего света/мира» [2, с. 65].

В. А. Кутырев правильно увидел опасность техногенной гибели человечества, о которой предупреждал еще Н. А. Бердяев в 1930 году в статье «Машина и человек», но не заметил, что это техно(робото) рационализированное преобразование человека в «постчеловека» является частным случаем более масштабного явления – действия Глобальной капитал-мегамашины (монетарно-машинного облика всей системы капитализма в его последней стадии развития – глобального империализма), капиталорационализирующей и человека, и культуру, и науку, и технику и технологии, и мир природы и тем самым убивающей человека как такового, – человека, который до того, как стать придатком машины, уже стал «монетарным роботом», породившим уже первую фазу Глобальной экологической катастрофы, над процессами которой слышится «дьявольский смех» Капитала-Сатаны (об этой фантасмогории бытия Капитала и Капиталократии автор статьи написал в «Капиталократии» [11], затем – в работе «Капиталократия и глобальный империализм» [13]).

4. Революция в диалектическом изломе закономерного и желаемого

Доктор философских наук, профессор Алексей Николаевич Фатенков (Н. Новгород) [1, с. 120–127] остановился на проблеме «революция в диалектическом изломе закономерного и желанного». По его оценке, «революция» может быть и «прогрессистской», «прорывом к светлому будущему», и регрессивным явлением как «возвращение к непревзойденному Золотому веку» [1, с. 120], но главный её признак – это «ускорение», «прерывность», «возможный поворот вспять» [1, с. 120]. И поэтому «адекватное описание революционного процесса может быть только диалектическим» («с легитимными и снимаемыми умом противоречиями») [1, с. 120; 121]. А. Н. Фатенков подчеркнул, что «революция есть экстремум, пик социальной кривой, образующийся при резком переходе от периода роста противоречий (не исключено, достаточно длительного) к периоду их быстрого и радикального снятия» [1, с. 121]. При этом он обращает внимание, что за социальной революцией стоит, как правило, не чистый антагонизм (например, пролетариев и буржуа, или зависимых крестьян и господствующих феодалов), и необходимо принимать в расчет «весь комплекс меж- и внутрисословных противоречий, заведомо не укладывающихся в бинарный схематизм» [1, с. 122]. Фатенков обратил внимание участников конференции на провокативную форму постмодернистской рефлексии над феноменом революции (Ж. Делез, Ф. Гваттари и др.) [1, с. 123; 124], когда вместо «долженствования» в бытийной логике зарождения и осуществления революции ставится экзистенциальное понятие «желание». Он замечает: «Революция – не болезнь, как её пытаются представить хронические оппортунисты, а лекарство от болезни, от душевного расстройства; одна из приписываемых культурой и историей микстур, сладкая с горьким привкусом» [1, с. 124]. Развивая ленинскую формулу предреволюционного состояния – «верхи» не могут, а «низы» не хотят жить по-старому, – Фатенков обращает внимание на то, что кризис «верхов» может быть трояким: (1) не могут и не хотят управлять по-старому; (2) хотят, но не могут; (3) могут, но не хотят [1, с. 126]. Аналогичное сложное расчленение наблюдается и в поведении «низов». Отсюда, по А. Н. Фатенкову, – возникающий взгляд на «диалектический излом желанного и закономерного» [1, с. 126]. Далее он заключает: «Желание есть хотение, становящееся можением. Пока человек остаётся существом природно-культурным, его желания небезоснованы и склонны к возвращению. Отсюда с высокой долей вытекает их закономерность» [1, с. 126]. Интересен вывод А. Н. Фатенкова: «Жизнь не реактивна, а самосуща (живое – только из живого). И революция, по существу, зарождается не в ответ – она сама вызов. Обладательница немалой социальной величины. Но ничто великое не совершается без страсти. Так учит диалектика» [1, с. 126, 127].

Правда, нужно подчеркнуть, что все ж таки понятие «желанного» («желаемого») более адресовано к человеческому индивиду, а революции свершаются в обществе, и общество не простая суммативная совокупность индивидов, а общность людей, обладающих системно-социальным качеством, отличающим именно это общество от других обществ. Поэтому более верным было бы использование понятие не «желанного», а «интереса» – интереса (экономического, социального) тех или иных «слоев», социальных групп, классов. Здесь возникает интересная проблема выстраивания тех или иных понятийных систем (когнитивных матриц), наиболее адекватно описывающих процесс познания той или иной сущности. Конечно, можно революцию рассматривать и через призму диалектики «должного» и «желанного», но при условии рефлексии тех ограничений, в которых сама такая диалектика отражает диалектику революции.

5. Великая российская революция в зарубежной историографии XXI века

Доктор философских наук, профессор Александр Васильевич Грехов (Н. Новгород) в своем докладе «Великая российская революция в зарубежной историографии XXI века» [1, с. 171–178] представил анализ современной зарубежной историографии, посвященной Великой российской революции, которая представлена как состоящая из двух этапов – февральская (Февраль) и октябрьская (Октябрь) революции. А. В. Грехов обращает внимание на то, что для зарубежных историков термин «Великая российская революция» – широко потребляемый, но в достаточно разнообразных трактовках, с преобладанием термина «русская революция», при одновременном сохранении термина «Февральская революция» (С. Бэдкок, И. Дойчер, П. Кенез, Э. Лор, Р. Пайпс, Р. Такер, Р. Уорт, П. Холквист, Дж. Хоскинг) и «Октябрьская революция» (И. Дойчер., Э. Каррер д`Анкосс, П. Кенез, Ю. Кока, Ст. Коэн, М. Малиа, А. Рабинович, Р. Такер, Адам Б. Улам, Р. Уорт) [1, с. 173].

При этом приоритетным в подходе зарубежных историков к анализу «Великой российской революции» является вопрос о характере революции. Отвечая на этот вопрос, они подчеркивают «своеобразие исторической эволюции России, соединившей в себе нарастание индустриального развития, сдерживаемого архаичной политической системой, и сохранение этатистски-общинного менталитета российского народа, основную массу которого составляло патриархально-социалистское крестьянство» [1, с. 174]. По М. Малиа (США), после восстания декабристов в 1825 году «революция и социализм в России стали практически синонимами» [1, с. 174]. Американский историк Э. Пол подчеркнул наличие «социалистического крена» революции после Февраля, что проявилось в массовой организации «фабричных комитетов» почти в каждом промышленном центре Европейской части России как «неожиданного продукта Февральской революции» [1, с. 175].

Интересно, что Э. Лор (США) пришел к тому же выводу, который вытекал из ленинской теории империализма, что переход человечества к социализму происходил в ХХ веке не по прогнозу К. Маркса (о чем я писал неоднократно в своих работах, посвященных «теории социализма XXI века» [3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 15]), из развитых капиталистических стран, а из стран «периферии» империалистической системы. А. В. Грехов цитирует Э. Лора: «Вовсе не является аномальным то, что коммунизм ХХ столетия имел наибольший эффект не в промышленно развитых, а скорее в отстающих странах, выступая в качестве идеологии антиимпериалистического национального освобождения, т. е. программы мобилизации развивающихся стран против натиска международного капитала, и транснациональных корпораций и модели изоляционистского развития экономики» [1, с. 175].

Интересен также теоретический тезис историка О. А. Арина (США), который совпадает с моим теоретическим выводом, что в основе ценностного генома российской цивилизации находится система ценностей русского народа, центрирующаяся вокруг «правды», которую можно назвать «цивилизационным социализмом» [16]: «…капитализм как тотальная политико-экономическая система не соответствует характеру и умострою русского народа, цивилизация которого сформирована на иных политических, экономических и культурных основаниях» [1, с. 176].

В заключение своего анализа А. В. Грехов приходит к общему выводу как кумулятивному итогу историковедческой зарубежной рефлексии по поводу генезиса и смысла русской революции 1917 года: это признание «неизбежности двухэтапности Великой российской революци, как следствие кумулятивного характера естественных, ментальных потребностей российского населения» [1, с. 176, 177].

6. «Благодаря революциям бытие исторично»

Доктор философских наук, профессор Михаил Михайлович Прохоров (Н. Новгород) [1, с. 94–100] свой доклад посвятил методологическим основаниям философии революции. Тему своего выступления он обозначил так: «Методология исследования категории “революция”: онтологический подход». М. М. Прохоров тезисно сформулировал следующие онтологические моменты при раскрытии сущности «революции» [1, с. 95–100]:

(1) бытие и революция;

(2) революция и уровни определения бытия;

(3) революция и основные законы диалектики;

(4) революция и/или «конец истории» – главная проблема современной глобализации общества.

Он отметил, что «бытие постоянно обновляется – качественно и количественно. Революция ответственна за качественное, коренное его обновление» [1, с. 95]. Далее, исходя из собственной 3-х-уровневой градации бытия – субстанционального, атрибутивного и собственно исторического уровней, – он дает соответственно тройственное определение революции. По М. М. Прохорову, «революция» раскрывает важнейший «принцип изменения бытия», дополняя «эволюцию». Если «все бытие обнаруживает себя как процесс» (К. Маркс), значит, революция носит всеобщий характер. Благодаря революциям, бытие исторично, оно обретает «диалектическую необратимость» [1, с. 97].

Обращаясь к законам диалектики, М. М. Прохоров определяет революцию как «перерыв постепенности, качественный скачок в развитии» [1, с. 98]. Здесь он, в отличие от моей позиции, обозначенной в первом докладе, – революция есть момент прогрессивной эволюции – высказывает другое теоретическое положение: революция как перерыв постепенности противостоит эволюции как степенности развития [1, с. 98]. В этом случае эволюция обретает узкое определение как период постепенного развития между революциями, что противоречит сложившейся научной традиции теоретически осмысливать прогрессивную эволюцию, охватившую все время развития данной сущности – носителя этой эволюции (глобальная эволюция, биологическая или биосферная эволюция, антропная эволюция, социальная эволюция, космогоническая эволюция или эволюция вселенной и т. п.). В конце он указал на спор вокруг «конца истории» по К. Попперу или Ф. Фукуяме как форму отражения «противоречия позитивной (классической) диалектики и диалектики негативной» [1, с. 100].

7. О либеральной концепции революции

Доктор исторических наук, профессор Владимир Иванович Бакулин (Киров) в своем докладе «Либеральная концепция революции 1917 г. в России А. С. Ахиезера» [1, с. 160–166] выполнил критический анализ взглядов одного из «гуру» российской либеральной историографии А. С. Ахиезера на революцию 1917 года. Исторический схематизм А. С. Ахиезера выстроен на представлении российской истории как борьбы двух социокультурных идеалов – «вечевого (народного, соборного, консервативного) и либерального (динамичного, прогрессивного) начал».

По В. И. Бакулину, Ахиезер явно апеллирует к теории утилитаризма И. Бентама, подходит к оценке исторических явлений «с точки зрения их полезности, возможности служить средством для достижения какой-либо цели», при этом польза рассматривается и как «основа нравственности и критерий человеческих поступков» [1, с. 162]. Фактически философия утилитаризма – философия апологии рыночных отношений. Либерализм вырос как идеология на этой системе взглядов.

Де-факто, как показывает В. И. Бакулин, А. С. Ахиезер пытается освободить либеральную власть в 1917 году в лице Временного правительства от ответственности за крушение государственности, выстраивая замысловатую логику борьбы вечевого, народного начала, порождающего феномен – «локализацию сознания», и либерального, прогрессивного начала, за которым, по Ахиезеру, – принцип всеобщей ответственности. В. И. Бакулин замечает по этому поводу, что «Правда в народном сознании ассоциировалась, в первую очередь, не с локализмом (хотя и это имело место), а с социальной справедливостью», о чем «либерал Ахиезер, естественно, умалчивает» [1, с. 163]. И далее, на примере теоретической и исторической несостоятельности историко-теоретических конструкций Ахиезера по поводу революции 1917 года В. И. Бакулин показывает де-факто теоретико-историческое поражение всей философии и теории российского либерализма в начале XXI века, за которым стоит, уже в моей оценке, исторический крах рыночно-капиталистической (либеральной) контрреволюции на рубеже ХХ и XXI веков, повторяющий крах февральской революции как либеральной революции 1917 года.

8. Феномен «революция» в контексте теории империализма В. И. Ленина

Остановлюсь еще на ряде докладов, опираясь на публикации в сборнике материалов конференции «Революции как предмет научной и философской рефлексии» (в 2-х книгах, ч. I и ч. II) [1; 2], изданном к началу конференции.

Доктор философских наук, профессор Татьяна Васильевна Панфилова (Москва) в докладе «Переосмысливая понятия “революция” применительно к современности» [1, с. 87–94] правильно указала на необходимость осмысления феномена «революция» в начале XXI века в контексте ленинской теории империализма и современной глобализации. Она, вспоминая «положения В. И. Ленина о возможности революции в России в силу того, что она была слабым звеном в империалистической цепи» [1, с. 88], обращает внимание на вопросы, звучащие в устах некоторых исследователей (по моей характеристике, ставящих под сомнение правильность, закономерность всей советской истории в ХХ веке, дабы оправдать рыночно-капиталистическую контрреволюцию в России в 90-х годах ХХ века): «А надо ли было прорывать это звено?», «Не лучше ли было дать России спокойно развиваться в самой этой цепи?». И отвечает на эти вопросы: «Не лучше! Как справедливо подчеркивают авторы книги о глобальном капитализме [17], “капитализм как мировая система озабочен всемирным функционированием капитала, а не осуществлением догоняющей модернизации”. Надежды на то, что развитое капиталистическое общество подтянет Россию до своего экономического и технологического уровня несостоятельны» [1, с. 89] именно в силу того, что империализм изготовился и уже стал в начале ХХ века превращать царскую Россию в свою экономическую колонию. «Ленин был тысячу раз прав, – отмечает она, – когда говорил о необходимости вырвать страну из империалистической зависимости, пока она не превратилась окончательно в колонию империалистических государств» [1, с. 89]. Далее Т. В. Панфилова обращала внимание на то, что «социалистическое строительство хоть и осуществлялось в противовес капитализму, оказалась диалектически связанным», и что «распад коммунизма… явился важным шагом глобализации, ликвидировавшим закрытые для капитализма и информации зоны» (цитата по книге [17, с. 362]) [1, с. 89].

Здесь, по моему мнению, наблюдается некоторая недооценка (или непонимание) самой диалектической логики перехода империалистическо-колониальной системы, которая и есть система глобального империализма мировой финансовой капиталократии, к социализму (в дальнейшем – к коммунизму как управляемой истории), которая есть диалектическая логика социалистического (с учетом императива выживаемости в XXI веке – ноосферно-социалистического) преобразования мира, которую автор в «Ноосферизме» (2001) предложил назвать Глобальной социалистической цивилизационной революцией [6; 8; 12].

Эта диалектическая логика с учетом состоявшейся в конце ХХ века первой фазы Глобальной экологической катастрофы есть логика «движения» трех фундаментальных противоречий современной эпохи:

– первого фундаментального противоречия – противоречия между хозяйствующим на Земле Человечеством на базе рыночно-капиталистической формы природопотребления и Природой – Биосферой и планетой Земля как суперорганизмами, – которая (которые) через законы гомеостатических механизмов поставила (поставили) экологический предел такой форме бытия человечества. Это противоречие и определяет слияние ноосферного и социалистического императивов, которое и составляет содержание императива экологического выживания человечества и которое и есть единственная форма разрешения этого противоречия, по сути несущего в себе смысл экологического спасения человечества и продолжения Жизни на Земле [6–8; 12–15];

– второго фундаментального противоречия – противоречия между капитализмом в форме глобального империализма и социализмом. ХХ век прошел под знаком наступления первой волны Глобальной социалистической цивилизационной революции. И откат этой «волны» в 90-х годах ХХ века, и реванш глобального империализма не означает поражение социализма и торжество «глобализации» как формы установления мирового господства мировой финансовой капиталократии – глобального империализма, как может показаться из вышеприведенной цитаты. Более того, разрешение первого фундаментального противоречия – а за ним стоит удовлетворение требований императива выживаемости – возможно только через всемирно-историческую победу социализма над глобальным империализмом. Поэтому прогноз на XXI век – это «вторая», более мощная, «волна» Глобальной социалистической цивилизационной революции, но уже с «вектором» становления ноосферного экологического духовного социализма как социализма нового качества – ноосферного;

– третьего фундаментального противоречия – основного противоречия капитализма – противоречия между трудом и капиталом, перешедшего под воздействием первого фундаментального противоречия в противоречие между человеком и капиталом.

И в данном контексте ленинской призыв – «Долой всякую колониальную политику, долой всю политику вмешательства и капиталистической борьбы за чужую землю, за чужое население, за новые привилегии, за новые рынки, проливы и т. п.» [18, с. 231] – остается актуальным и в начале XXI века. Потому что империалистическая и колониальная природа капитализма не исчезла, она приобрела только другие формы – финансово-экономические. Капиталистическая глобализация – это процесс экологической гибели человечества, который в начале XXI века обретает грозные черты, и спасти человечество сможет только её альтернатива – ноосферно-социалистическая глобализация [19].

К этому выводу, по своей логике, приходит и Т. В. Панфилова: «Сегодня Россия – вместе со всем миром – оказалась перед необходимостью глобальной революции, смысл которой в кардинальном изменении отношений общества и природы. Эту идею воплощает движение “экологического социализма”, в поддержку которого мне уже приходилось высказываться [20]» [1, с. 90]. В докладе она подняла и проблему бюрократизации власти в России, и отчуждения её интересов от интересов развития России, и де-факто сформулировала императив «советизации» системы власти в России: «Остается надеяться на то, что революционные преобразования нашего общества выдвинут органы типа советов, причём осознание опасности отчуждения власти от народа поможет им выполнить своё общественное предназначение» [1, с. 93].

9. «Классовое партнерство» в системе капитализма «метрополии» за счет эксплуатации колоний

Кандидат философских наук Ирина Геннадьевна Мясникова (Н. Новгород) в докладе «Закономерность возникновения и закрепления в европейской цивилизации либерал-социал-демократизма как теории и практики классового партнерства» [1, с. 72–79] обратила внимание на то, что западноевропейский либерал-социал-демократизм как теория и практика классового партнерства появился на основе «экономического богатства европейских стран» [1, с. 77] (вне которого такая политика не была бы возможна), и которое возникло исторически благодаря эксплуатации «Западом» всего «незападного мира», и поэтому в этом контексте «рабочий класс Запада стал как бы частью той буржуазии, которая эксплуатирует весь незападный мир, а, следовательно, в его зарплате скрыт уже нетрудовой доход, которым эта буржуазия делится с ним» [1, с. 78]. Отсюда, справедливо замечает И. Г. Мясникова, «вытекает и характер “социалистических” партий Запада: либерал-социал-демократизм, основанный на классовом мире и классовом партнерстве» [1, с. 78].

Необходимо отметить, что И. Г. Мясникова в своем «открытии» наткнулась на то, что было уже теоретически осмыслено Р. Люксембург и затем В. И. Лениным в работе «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916).

Мною это «открытие» переведено в следующую «теоретическую формулу» [7, с. 17]:

«Империалистичность капитализма и порожденный им колониализм – закон бытия капитализма. “Капитализм” в чистом виде, в границах своей страны воспроизводить себя только за счет эксплуатации своего рабочего класса не может».

С. Г. Кара-Мурза, анализируя работу Р. Люксембург «Накопление капитала», подчеркивал следующее важное для теории воспроизводства капитализма положение [21, с. 104; 105]: «…оказывается, что цикл расширенного воспроизводства не может быть замкнут только благодаря труду занятых в нем рабочих за счет их прибавочной стоимости. Для него необходимо непрерывное привлечение ресурсов извне капиталистической системы (из деревни, из колоний, из «третьего мира»). Дело никак не ограничивается “первоначальным накоплением капитала”, оно не может быть “первоначальным” и должно идти постоянно».

В «Идеологии XXI века» автор, итожа все, что было разработано в теории империализма, так сформулировал своё общее резюме [7, с. 17]: «…наличие колоний, из которых изымаются природные ресурсы, интеллектуальные и трудовые ресурсы, в том числе через нещадную эксплуатацию трудового населения колоний, есть закон бытия капитализма “метрополии”. Империалистичность капитализма выражается в колониальной системе как его необходимом внешнем атрибуте. Капитализм производит себя не только за счет эксплуатации собственного рабочего класса, но и за счет эксплуатации колоний.

Подчеркну еще раз: эксплуатация колоний – закон бытия капитализма, что делает его империалистичным изначально.

Антиколониальные революции в мире в 40–70-х годах ХХ века, которые произошли под влиянием противостояния империализма и социализма, притягательного примера СССР, не отменили колониализм, поскольку сохранялся капитализм, а изменили его содержание».

Появился новый тип колониализма – экономический колониализм, частью которого выступает культурный и интеллектуальный типы колониализма [22].

Вот почему социалистические революции начинаются со стран «периферии» мировой системы капитализма/империализма, со стран, по сути своей являющихся если не прямыми, то экономическими колониями (и это доказала история ХХ века).

И в этом контексте рабочий класс стран «метрополии» системы глобального империализма опосредованно, вместе с капиталократией («буржуазией») своих стран, участвует в эксплуатации остального мира, и «классовый мир» в странах Западной Европы, Англии, США, Японии (так называемого «золотого миллиарда») и «питаемый» этим «классовым миром» либерал-социал-демократизм возможны только в странах «метрополии» глобального империализма. Именно это заметила И. Г. Мясникова, повторив оценку Ф. Энгельса середины 50-х годов XIX века, обратившего внимание на процесс «обуржуазивания» рабочего класса Англии за счет доходов, получаемых от эксплуатации Индии и других колоний Великобритании.

И. Г. Мясникова в своей рефлексии сделала только первый шаг, за которым должен последовать обязательно второй, поднимающий её рефлексию на уровень современного развития ленинской теории империализма – теории глобального империализма. Её итоговый вывод, собственно говоря, уже находится на этом уровне рефлексии:

«…приходится констатировать, что либерал-социал-демократизм – это закономерный феномен именно для Западной Европы. А революционная практика большевиков объясняется не столько “желанием обезопасить большевистский режим в России перед лицом враждебного капиталистического окружения” (ссылка на [23, с. 32]), сколько стремлением сохранить Россию как таковую» [1, с. 79], т. е. избавить её от «капкана» империалистической колонизации, которая уже шла полным ходом и которая была отвергнута всем ходом советской социалистической истории, и опасность которой вновь возникла вместе с рыночно-капиталистической («либеральной») контрреволюцией в России с 1991 года по настоящее время.

10. Личностный аспект диалектики как логики революции

Доктор философских наук, профессор Владимир Евгеньевич Баранов (Санкт-Петербург) остановился на «Личностном аспекте диалектики как логики революции» [2, с. 11–18]. Выделяя три модуса человеческой субъектности – (1) индивидуально бессубъектный (конформистский, суггестивный), (2) индивидуально субъектный (эгоцентричный, индивидуалистический) и (3) универсально субъектный или личностный – он показывает, что только последний модус человеческой субъектности – личностный – служит основой восхождения человека к способности диалектического мышления, его устремленности к познанию общесоциальных, общечеловеческих и общеприродных закономерностей, интересов и ценностей, и через это познание – основой возможности выхода на уровень целеполагания в общественном развитии.

По В. Е. Баранову, такой субъектной диалектикой виртуозно владел В. И. Ленин [2, с. 13], гений и руководитель Великий русской социалистической революции, согласно моей оценке [10; 14]. Одним из шедевров ленинской диалектической мысли, по его мнению, являются рассуждения Ленина о диалектической логике в работе 1921 года «Ещё раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина». «Здесь гениальный теоретик и практик революции, – замечает В. Е. Баранов, – формулирует четыре “правила диалектического мышления”. Все они направлены против позитивистского эмпиризма и логического формализма. Все они в своем единстве представляют краткий очерк движущегося по законам противоречия диалектического мышления» [2, с. 14].

Показывая ошибки руководителей страны в социалистическом строительстве после В. И. Ленина, В. Е. Баранов подчеркнул их источник – недостаточный уровень культуры владения диалектикой мышления. По его оценке, «диалектика, как и другие законы природы, открытая умами её классиков – от Платона до Ленина – в человечестве нарастает, несмотря на препятствия» [2, с. 17]. И поэтому «прогресс расширения человеческой личностной субъектности» «закономерен и неумолим», и он будет представлен «очередной антропологической революцией, сравнимой с неолитической и цивилизационной, скачком к “точке Омега” Тейяра де Шардена или к “ноосфере В. И. Вернадского”» [2, с. 17].

Резюмирует свой взгляд на поднятую тему В. Е. Баранов оптимистично: «Нынешний реванш буржуазно-индивидуалистического мракобесия не может быть долгим, нового Средневековья не будет. Сама жизнь всё более будет подвигать людей к новому интеллекту. Одновременно мы не сбрасываем со счетов и фактор диалектико-логического воспитания, просвещения человечества. Тем духовно и живы» [2, с. 17, 18].

11. Методологические вопросы, определяемые современным этапом становления философии революции

Я как автор этой статьи остановился только на нескольких докладах, на мой взгляд, знаковых, однако далеко не охватывающих всё разнообразие взглядов, проблем и вопросов, которые были представлены очно или заочно на этой конференции и нашли своё отражение в двух книгах – сборниках присланных научных статей-докладов [1; 2].

Проведенная конференция с таким названием – «Революции как предмет научной и философской рефлексии» – событие выдающееся и символическое в современной интеллектуально-духовной жизни российского общества.

Несомненно, сделанный теоретический прорыв состоит в утверждении научно-философского взгляда на феномен революции как явление, имеющее «всеобщий характер» и придающее бытию историчность (М. М. Прохоров). Революция – неотъемлемый атрибут любой прогрессивной эволюции, она есть качественный скачок в развитии, отделяющий один цикл на спирали прогрессивной эволюции, в том числе социальной эволюции – истории, от другого (А. И. Субетто). Революция по своей сущности (в отличие от контрреволюции) есть системное, качественное, позитивное изменение объектов социума или универсума (Л. А. Зеленов).

Происходит становление философии революции, которая, как показали представленные материалы и сама научная дискуссия на конференции, ещё далека от завершения.

Как прямая дискуссия, так и скрытая, которая присутствует в диалоге (и даже конфликте) представленных методолого-мировоззренческих позиций, выявили ряд проблемных методологических «вопросов» в современной научной и философской рефлексии.

Первый такой методологический вопрос – это вопрос о соотношении революции и эволюции. Продолжает сохраняться методологическая позиция, которая противопоставляет революцию и эволюцию (первая есть «разрыв» в постепенности развития, а вторая – постепенность развития), исходя из кумулятивной («постепенной») парадигмы эволюции. Более того, из данного методологического основания допускается в будущем, когда будет покончено с историей классовых обществ, что возможна социальная эволюция без революций. Именно в данном контексте в 90-х годах в России возникли театральные по форме заявления-лозунги, что «Россия исчерпала лимит на революции». По поводу чего кандидат философских наук, доцент Фаниль Фагимович Серебряков (Казань) в своем докладе саркастически заметил: как будто «История, как педантичный аптекарь или занудный бухгалтер, отвешивает революции по дозам, как чиновник в старом советском министерстве по-барски распределял фонды, а они, эти заявители, являются её, Истории, полномочными представителями, призванными доносить до смертных её приговор. За этим, конечно, стоит, в лучшем случае, поверхностность, некомпетентность (если не невежество), отсутствие привычки думать, причем, самостоятельно и со знанием дела. Революции, если уж до них дошло или до них довели дело, не задаются вопросом “быть или не быть”, просто бывают» [1, с. 105].

Автором выдвигается методологическая альтернатива [3] данному взгляду, продолжающему доминировать, по крайней мере – в обществоведении. Она состоит в утверждении и соответствующей аргументации теоретического утверждения, которое заключается в формулировке: революция – неотъемлемый элемент (атрибут) любой прогрессивной эволюции, заключающийся в качественном скачке (переходе) от одного цикла развития к другому циклу на спирали прогрессивной эволюции. Это означает, что само понятие прогрессивной эволюции намного сложнее, чем фиксация постепенности развития, она состоит из циклов разной временной масштабности, из которых эволюция предстает как спираль развития, и революций как переходов от одного цикла прогрессивной эволюции к другой с одновременными качественными скачками, отражающими процесс восхождения качества эволюционирующих систем.

Второй методологический вопрос – это вопрос отношения к Великой Октябрьской социалистической революции, адекватной её оценки как исторического явления. Он очень важен с позиции теории социалистической революции XXI века, которая должна вобрать в себя исторический революционно-социалистический опыт ХХ века.

Что собой представляет эта революция – великое историческое событие, может быть до сих пор еще адекватно неоцененное, или «ошибку истории», некое «заблуждение» цивилизационной истории России, более того – даже некую историческую провокацию (по аналогии с «оранжевыми революциями», которые использует глобальный империализм «Запада» с целью устранения неугодных государств, противостоящих своей политикой стратегии его мировой экспансии в начале XXI века), как заявляют не только некоторые мыслители либерального крыла, но и мыслители, ученые, эксперты, числящие себя за русских патриотов, и даже православных консервативных мыслителей и философов? Аспирант Дмитрий Анатольевич Скородумов (Н. Новгород) на конференции поставил так вопрос: «Что такое революция – локомотив истории или её стоп-кран?» [1, с. 109].

Нужно осознать, что Великая Октябрьская социалистическая революция, или, по оценке автора, Великая русская социалистическая революция, есть явление не только масштаба внутренней истории России, а явление всемирно-исторического, и возможно, космопланетарного масштаба. Почему именно так стоит вопрос в преддверии 100-летия этой Великой русской социалистической революции?

В «Экономическо-философских рукописях» 1844 года Карл Маркс так провидчески охарактеризовал коммунизм (что необходимо знать каждому коммунисту на Земле) (цитируется по: [25, с. 155; 156]):

– коммунизм – это «полное, происходящее созидательным образом и с сохранением всего богатства достигнутого развития, возвращение человека к самому себе как человеку общественному, т. е. человечному»;

– коммунизм – это «действительное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение противоречия между существованием и сущностью, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом»;

– коммунизм – это «необходимая форма и энергетический принцип», это «подлинная» будущая история, когда человек становится подлинным субъектом истории.

В начале XXI века «противоречие между человеком и природой», разрешение которого по Марксу – предназначение коммунизма, достигло в условиях системы глобального империализма, как автором доказывалось неоднократно [4; 6; 7; 11; 12; 14], первой фазы Глобальной экологической катастрофы, и переход к социализму/коммунизму со снятием этого противоречия на ноосферных основаниях превратился в императив выживаемости человечества – главный императив XXI века.

Поэтому вопрос ноосферно-социалистической революции XXI века – это вопрос, обретающий бытийные основания для человечества, – «Быть или не быть человечеству на Земле».

В 2007 году в работе, посвященной 90-летию Великого Октября, автор статьи писал [24, с. 6]: «Социализм, коммунизм рождается всей историей человечества, и другого пути у человечества с позиций его будущего нет… Если использовать понятие “революция” для обозначения не как одномоментного акта, связанного с политическим переворотом, а её понимать как процесс смены оснований бытия человечества, т. е. как процесс человеческой революции, то можно ставить вопрос, что в 1917 году в России зародилась эпоха Глобальной социалистической цивилизационной революции, под знаком “первой волны” которой прошёл весь ХХ-й век. Появился реальный всемирно-исторический оппонент процессу капитализации всего мира, установлению “глобальной системы свободного перемещения капитала” по Дж. Соросу, а вернее, глобального империализма – Глобальной капиталистической цивилизационной революции, породивший три волны колониальных захватов мира».

По А. А. Зиновьеву [26, с. 222], Октябрьская революция есть «самый дерзкий и самый великий в истории социальный эксперимент».

Следует согласиться с Ф. Ф. Серебряковым (его доклад назывался «Отношение к революции как лакмусовая бумага социально-политических воззрений» [1, с. 101–108]), что «по тому, какую репутацию в общественном сознании имеет революция, можно судить, находится ли социальная цивилизация в стадии изменений прогрессивных либо консервативных, регрессивных» [1, с. 107].

Рыночно-капиталистическая контрреволюция 1999–2016 гг. в России, за которой скрывается процесс экономической колонизации России и её системной катастрофы, управляемых глобальным империализмом, потерпела крах, который несет на себе печать экологического и, соответственно, – онтологического краха всей мировой системы глобального империализма, выход из которого имеет только одну стратегию – прорыв к ноосферному экологическому духовному социализму [5–8]. Поэтому и возникает пестуемая «либеральной элитой» «революциофобия» [6], всевозможные «очернительные» оценки самого исторического явления – Великой русской социалистической революции. Все, кто воюют против этой Великой революции в России, – «пигмеи», не могущие ни понять, ни осознать грозную поступь Истории, уже самим фактом этой Революции в 1917 году проманифестировавшей начало новой Истории – социалистической, поднимающей Человека на уровень ответственности своего исторического созидания не только за будущее всего человечества, но и за будущее Биосферы, переходящей в Ноосферу.

Третий методологический вопрос – это вопрос о переходе от капитализма, а вернее империалистическо-колониальной системы, к социализму, т. е. о большой логике социалистической революции. Ленинская теория империализма, её развитие в конце ХХ века [21], а также весь опыт истории ХХ века показывают, что переход к социализму начинается не из стран «метрополии» – развитых капиталистических стран, а из стран «периферии», являющихся по сути экономическими колониями, и этот переход составит целую эпоху, которая в XXI веке обретает дополнительно содержание эпохи Великого эволюционного перелома, связанного с переходом к ноосферной – управляемой социоприродной эволюции.

Ключевой вопрос социалистической революции – это социалистическая человеческая революция (В. И. Ленин ставил вопрос о «культурной революции»), которая так и не была завершена в СССР. Социалистическое общество на порядок более высокой субъектности (чем капиталистическое общество), законом устойчивого развития которого является закон опережающего развития качества человека, качества общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе [27], т. е. является научно-образовательным обществом. Косвенно этот вопрос освещен через призму «личностного аспекта диалектики как логики революции» В. Е. Барановым [1, с. 11–18].

Социализм – это общество, в котором осуществляется научное управление общественным развитием, т. е. наука становится не только производительной силой, но и силой управления, а образование – «базисом базиса» духовного и материального воспроизводства, т. е. есть научно-образовательное общество [28].

Ноосферный экологический духовный социализм (автор его считает возможным называть ноосферизмом) поднимает управление общественным развитием на новый качественно уровень – ноосферный, когда коллективный разум человечества – общественный интеллект – начинает научно управлять социоприродной – ноосферной – эволюцией, соблюдая законы – ограничения, отражающие действие гомеостатических механизмов биосферы и планеты Земля как суперорганизмов. Именно в этом контексте ноосферная человеческая революция как ядро социалистической революции приобретает смысл «родов действительного разума», т. е. «родов» разума человечества как разума ноосферного [29]. Если исходить из определения коммунизма К. Марксом как «подлинной», т. е. управляемой истории, то под «давлением» императива экологического выживания человечества коммунизм в XXI веке получает ноосферное измерение и ноосферную миссию [30]. Коммунизм обретает характеристику управляемой социоприродной или ноосферной эволюции, т. е. «подлинной» истории в новом, ноосферном качестве. История перестает быть не только стихийной, историей классовых обществ, но и перестает быть именно автономной (условно независимой от природы), поднимается уже на уровень эволюции ноосферы – нового качества биосферы, в структуре которой человеческий разум выполняет гармонизирующую функцию в единстве с действием собственных гармонизаторов биосферы и планеты Земля.

Четвертый методологический вопрос – это вопрос о доминирующем основании исторической детерминации: что им является – эволюция технологического базиса воспроизводства жизни (технологический детерминизм) или эволюция классовых отношений, эволюция взаимодействия труда и капитала (а вернее – капиталократии)? Многие исследователи на Западе и в современной России считают, что капитализм постепенно под действием технологического прогресса сам преобразуется в общество социальной справедливости. И негативная оценка всех «бед человечества» также у этих сторонников технологического детерминизма апеллирует к технологическим угрозам для будущего человечества, не замечая капиталогенный (капиталократический) генезис самого такого «античеловеческого» вектора технологического детерминизма.

Автор исходит из того, что все угрозы и риски в дальнейшей социальной эволюции человечества, связанные с его возможной экологической, в том числе, – технологической гибелью, имеют своим главным основанием рыночно-капиталистическую форму хозяйствования на Земле, строй мировой финансовой капиталократии, породившей целую иерархию как концентрации капитала и капиталовластия, так и сопутствующую ей иерархию «рынков» и эксплуататорских отношений, в которой не последнюю роль играет эксплуатация экономических колоний – стран «второго» и «третьего» миров («периферии» в системе глобального империализма).

Поэтому выход из пропасти первой фазы Глобальной экологической катастрофы, в том числе как её «теней» – Глобальной духовной, Глобальной информационной и Глобальной антропологической катастроф, у человечества только один – установление на Земле ноосферного экологического духовного социализма, т. е. ноосферно-социалистическая революция, альтернативы которой нет.

Каковы будут механизмы ноосферно-социалистического преобразования мира в XXI веке?

Скорее всего, это будет каскад антикапиталистических, антиколониальных, социалистических революций по всем странам мира, с разной логикой их конкретной реализации, с учетом социокультурных и цивилизационных особенностей тех или иных стран.

Разработка ноосферно-социалистической теории и мировоззрения на её основе (автор называет её ноосферизмом) и ноосферно-ориентированный синтез научного знания, включая создание системы непрерывного ноосферного образования, и на их основе – ноосферно-мировоззренческая революция, – это императив, обращенный к науке, философии, к разуму человечества.

Резюме

Общий вывод, вытекающий из авторского анализа, сводится к следующим положениям:

1. Революция – неотъемлемый элемент любой прогрессивной эволюции, и диалектика социального развития, как и диалектика научного познания мира, немыслима без этой категории.

2. Переход человечества к управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и научно-образовательного общества, т. е. к коммунизму, не есть переход к социальной истории без революций, как продолжают думать некоторые обществоведы. Речь идет о новом качестве как науки об управлении, так и представления об управляемой, «подлинной» истории, которая, как я показал выше, есть управляемая социоприродная, т. е. ноосферная, эволюция, в которой будет существовать и управление в будущем «революциями» [3] как качественными скачками с минимизацией потерь в воспроизводстве жизни человечества и всей системы жизни на Земле.

3. Великая Октябрьская социалистическая революция или Великая русская социалистическая революция – особое, всемирно-исторического и космо-планетарного масштаба, событие, открывшее собой совершенно новую историю – социалистическую, противостоящую пока (!) истории капиталистической и показывающую возможность воспроизводства жизни общества без отношений эксплуатации человека человеком.

Человечество совершает после 1917 года, вот уже почти 100 лет, прорыв к новому качеству бытия человека, к раскрытию его духовно-творческого потенциала, к «новым берегам» гармонического будущего, – совершает с трагедиями, потерями, откатами назад, чтобы с учетом исторических уроков сделать новые качественные скачки по линии очеловечивания человека и его социоприродных отношений.

Человечество оказалось под «экологическим прессом» первой фазы Глобальной экологической катастрофы, олицетворяемым императивом ноосферно-социалистического прорыва в XXI веке.

4. Проведенная конференция «Революция как предмет научной и философской рефлексии», материалы её участников, отраженные в сборниках научных статей с одноименным названием, – это первый, достаточно успешный шаг по становлению нового взгляда на феномен революции в социуме и универсуме.

Мир нуждается в ноосферно-социалистическом преобразовании. Этого требует от человечества, т. е. совокупного человека на Земле, само звание «человека» – «человека разумного».

5. Россия первой совершила социалистический прорыв человечества в октябре 1917 года. Россия первой совершила космический прорыв человечества 12 апреля 1961 года (55 лет назад) в форме полета Юрия Алексеевича Гагарина на космическом орбитальном аппарате вокруг Земли. Думаю, Россия может и должна совершить первый ноосферный прорыв человечества на базе «социализма XXI века» и повести мир людей на Земле по этому пути. Потому что нет другой модели устойчивого развития человечества, кроме как управляемая социоприродная – ноосферная – эволюция на базе общественного интеллекта, научно-образовательного общества и ноосферного экологического духовного социализма.

6. На этом автор ставит многоточие…, потому начавшийся философско-мировоззренческий прорыв в России ждет своего развития!

Список литературы

1. Революции как предмет научной и философской рефлексии: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием (Нижний Новгород, 23–24 апреля 2016 г.). В 2-х частях. Часть I. – Н. Новгород: Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2016. – 237 с.

2. Революции как предмет научной и философской рефлексии: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием (Н. Новгород, 23–24 апреля 2016 года). В 2-х частях. Часть II. – Н. Новгород: Изд-во Нижегородской государственной медицинской академии, 2016. – 199 с.

3. Субетто А. И. Революция и эволюция (методологический анализ проблемы соотношения этих понятий) / Под науч. ред. Л. А. Зеленова. – СПб.: Астерион, 2015. – 76 с.

4. Субетто А. И. Императив ноосферно-социалистического преобразования мира в XXI веке / Под науч. ред. В. Д. Комарова. – СПб.: Астерион, 2012. – 34 с.

5. Субетто А. И. Ноосферный социализм как форма бытия ноосферного человека (основания теории ноосферного социализма). – СПб.: Астерион, КГУ им. Н. А. Некрасова, 2006. – 56 с.

6. Субетто А. И. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: КГУ им. Н. А. Некрасова, КГУ им. Кирилла и Мефодия, 2001. – 537 с.

7. Субетто А. И. Идеология XXI века / Под науч. ред. В. В. Лукоянова. – СПб.: Астерион, 2014. – 92 с.

8. Субетто А. И. Манифест ноосферного социализма / Под науч. ред. В. Г. Егоркина. – СПб.: Астерион, 2011. – 108 с.

9. Казначеев В. П., Спирин Е. А. Космопланетарный феномен человека: проблемы комплексного изучения. – Новосибирск: Наука, 1991. – 304 с.

10. Субетто А. И. Ленин, Октябрьская революция и ноосферный социализм – символы развития в XXI веке. – СПб. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2012. – 460 с.

11. Субетто А. И. Капиталократия. Мифы либерализма и судьба России. Втор. изд. – СПб. – Кострома – Луга: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2002. – 360 с.

12. Субетто А. И. Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернатива. – СПб.: Астерион, КГУ им. Н. А. Некрасова, 2004. – 99 с.

13. Субетто А. И. Капиталократия и глобальный империализм. – СПб.: Астерион, 2009. – 572 с.

14. Субетто А. И. Владимир Ильич Ленин: гений русского прорыва человечества к социализму. – СПб.: Астерион, 2010. – 498 с.

15. Субетто А. И. Русский вопрос и борьба против глобального империализма в пространстве социалистической революции XXI века. – СПб.: Астерион, 2014. – 54 с.

16. Субетто А. И. Основания и императивы стратегии развития России в XXI веке. – СПб. – Кострома: Астерион, КГУ им. Н. А. Некрасова, 2005. – 324 с.

17. Федотова В. Г., Колпаков В. А., Федотова Н. Н. Глобальный капитализм: три великие трансформации. – М.: Культурная революция, 2008. – 608 с.

18. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Том 17. – М.: Политиздат, 1968. – 656 с.

19. Субетто А. И. Ноосферная глобализация как альтернатива капиталистической глобализации // Научный доклад на Международном симпозиуме «Глобалистика: состояние и перспективы развития» на базе Смольного института Российской академии образования в Санкт-Петербурге 16 мая 2012 года. – СПб.: Астерион, 2012. – 22 с.

20. Панфилова Т. В. В поддержку экологического социализма // Перспективы мирового социалистического движения в XXI веке: материалы международной научной конференции (Нижний Новгород, 26–27 апреля 2014 г.). – Нижний Новгород: Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2014. – 264 с.

21. Ленинская теория империализма и современная глобализация. В 2-х книгах. Книга 1 / Под науч. ред. А. И. Субетто. – СПб.: Астерион, 2003. – 260 с.

22. Субетто А. И. Манифест борьбы против глобального империализма. – СПб. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2004. – 38 с.

23. Революция как концепт и событие: монография / Редколл.: Вартумян А. А., Ильинская С. Г., Федорова М. М. – М.: ООО «ЦИУМиНЛ», 2015. – 183 с.

24. Субетто А. И. Всемирно-историческое значение Великой русской социалистической революции и России как её творца. Конец «строя денег» и ноосферный социализм в XXI веке. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2007. – 44 с.

25. Косолапов Р. И. Истина из России. – Тверь: Северная Корона, 2004. – 666 с.

26. Зиновьев А. А. Я мечтаю о новом человеке. – М.: Алгоритм, 2007. – 240 с.

27. Субетто А. И. Опережающее развитие человека, качества общественных педагогических систем и качества общественного интеллекта – социалистический императив. – М.: Исследовательский центр, 1990. – 84 с.

28. Субетто А. И. Научно-образовательное общество как основа стратегии развития России в XXI веке / Под науч. ред. В. В. Лукоянова. – СПб.: Астерион, 2015. – 190 с.

29. Субетто А. И. Роды действительного разума / Под науч. ред. Л. А. Зеленова. – СПб.: Астерион, 2015. – 200 с.

30. Субетто А. И. Миссия коммунизма в XXI веке / Под науч. ред. Л. А. Зеленова. – СПб.: Астерион, 2012. – 40 с.

References

1. Revolutions as a Subject of Scientific and Philosophical Reflection (Revolyutsii kak predmet nauchnoy i filosofskoy refleksii). Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, Nizhny Novgorod, 23–24 aprelya 2016 g. V 2-kh chastyakh. Chast I (Materials of All-Russian Scientific Conference with International Participation, Nizhny Novgorod, 23–24 April, 2016. In 2 Vol. Vol. I. Nizhny Novgorod, Izdatelstvo Nizhegorodskoy gosudarstvennoy meditsinskoy akademii, 2016, 237 p.

2. Revolutions as a Subject of Scientific and Philosophical Reflection (Revolyutsii kak predmet nauchnoy i filosofskoy refleksii). Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, Nizhny Novgorod, 23–24 aprelya 2016 g. V 2-kh chastyakh. Chast II. (Materials of All-Russian Scientific Conference with International Participation, Nizhny Novgorod, 23–24 April, 2016. In 2 Vol. Vol. I. Nizhny Novgorod, Izdatelstvo Nizhegorodskoy gosudarstvennoy meditsinskoy akademii, 2016 – 199 p.

3. Subetto A. I. (Zelenov L. A., Ed.) Revolution and Evolution. Methodological Analysis Concerning the Correlation of These Concepts [Revolyutsiya i evolyutsiya. metodologicheskiy analiz problemy sootnosheniya etikh ponyatiy]. Saint Petersburg, Asterion, 2015, 76 p.

4. Subetto A. I. (Komarov V. D. Ed.) Noospheric Imperative of Socialist Changing of the World in the XXI century [Imperativ noosferno-sotsialisticheskogo preobrazovaniya mira v XXI veke]. Saint Petersburg, Asterion, 2012, 34 p.

5. Subetto A. I. Noospheric Socialism as a Form of Existence of a Noosphere Person (Foundations of the Theory of Noosphere Socialism) [Noosfernyy sotsializm kak forma bytiya noosfernogo cheloveka (osnovaniya teorii noosfernogo sotsializma)]. Saint Petersburg, Asterion, KGU imeni N. A. Nekrasova, 2006, 56 p.

6. Subetto A. I. Noospherism. Volume One. Introduction to Noospherism [Noosferizm. Tom pervyy. Vvedenie v noosferizm]. Saint Petersburg, KGU imeni N. A. Nekrasova, KGU imeni Kirilla i Mefodiya, 2001, 537 p.

7. Subetto A. I. (Lukoyanov V. V. Ed.) The Ideology of the XXI Century [Ideologiya XXI veka]. Saint Petersburg, Asterion, 2014. – 92 p.

8. Subetto A. I. (Egorkin V. G. Ed.) Manifesto of the Noosphere Socialism [Manifest noosfernogo sotsializma]. Saint Petersburg, Asterion, 2011, 108 p.

9. Kaznacheev V. P., Spirin V. P. Cosmoplanetary Phenomenon of the Human: Problems of a Comprehensive Study [Kosmoplanetarnyy fenomen cheloveka: problemy kompleksnogo izucheniya]. Novosibirsk, Nauka, 1991, 304 p.

10. Subetto A. I. Lenin, the October Revolution and the Noospheric Socialism – the Symbols of Development in the XXI Century [Lenin, Oktyabrskaya revolyutsiya i noosfernyy sotsializm – simvoly razvitiya v XXI veke]. Saint Petersburg, Kostroma, KGU imeni N. A. Nekrasova, 2012, 460 p.

11. Subetto A. I. Capitalocracy. The Myths of Liberalism and the Fate of Russia [Kapitalokratiya. Mify liberalizma i sudba Rossii]. Saint Petersburg, Kostroma, Luga, KGU imeni N. A. Nekrasova, 2002, 360 p.

12. Subetto A. I. Global Imperialism and the Noosphere-Socialist Alternative [Globalnyy imperializm i noosferno-sotsialisticheskaya alternativa]. Saint Petersburg, Asterion, KGU imeni N. A. Nekrasova, 2004, 99 p.

13. Subetto A. I. Capitalocracy and Global Imperialism [Kapitalokratiya i globalnyy imperializm]. Saint Petersburg, Asterion, 2009, 572 p.

14. Subetto A. I. Vladimir Ilyich Lenin: the Genius of the Russian Breakthrough of Humanity to Socialism [Vladimir Ilich Lenin: geniy russkogo proryva chelovechestva k sotsializmu]. Saint Petersburg, Asterion, 2010, 498 p.

15. Subetto A. I. The Russian Question and the Struggle Against Global Imperialism in the Sphere of the Socialist Revolution of the XXI Century [Russkiy vopros i borba protiv globalnogo imperializma v prostranstve sotsialisticheskoy revolyutsii XXI veka]. Saint Petersburg, Asterion, 2014, 54 p.

16. Subetto A. I. The Foundations and the Imperatives of the Development Strategy of Russia in the XXI Century [Osnovaniya i imperativy strategii razvitiya Rossii v XXI veke]. Saint Petersburg, Kostroma, Asterion, KGU imeni N. A. Nekrasova, 2005, 324 p.

17. Fedotova V. G., Kolpakov V. A., Fedotova N. N. The Global Capitalism: Three Great Transformation [Globalnyy kapitalizm: tri velikie transformatsii]. Moscow, Kulturnaya revolyutsiya, 2008, 608 p.

18. Lenin V. I. Complete Works, Vol. 17 [Polnoe sobranie sochineniy. Tom 17]. Moscow, Politizdat, 1968, 656 p.

19. Subetto A. I. The Noospheric Globalization as an Alternative to the Capitalistic globalization [Noosfernaya globalizatsiya kak alternativa kapitalisticheskoy globalizatsii]. Mezhdunarodnyy simpozium “Globalistika: sostoyanie i perspektivy razvitiya”, Smolnyy institut Rossiyskoy akademii obrazovaniya v Sankt-Peterburge, 16 maya 2012 goda (International Symposium “Globalization: the State and Prospects of Development”, Smolny Institute of RussianAcademy of Education, Saint Petersburg, 16 May, 2012. Saint Petersburg, Asterion, 2012. 22 p.

20. Panfilova T. V. In Support of Environmental Socialism [V podderzhku ekologicheskogo sotsializma]. Perspektivy mirovogo sotsialisticheskogo dvizheniya v XXI veke: materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, Nizhniy Novgorod, 26–27 aprelya 2014 g. (Prospects of the World Socialist Movement in the XXI century: Materials of the International Scientific Conference, Nizhny Novgorod, 26–27 of April, 2014). Nizhny Novgorod, Izdatelstvo Nizhegorodskoy gosudarstvennoy meditsinskoy akademii, 2014, 264 p.

21. Subetto A. I. (Ed.) Leninist Theory of Imperialism and Modern Globalization. In 2 Books, Book 1 [Leninskaya teoriya imperializma i sovremennaya globalizatsiya. V 2-kh knigakh. Kniga 1]. Saint Petersburg, Asterion, 2003, 260 p.

22. Subetto A. I. Manifesto of the Struggle against Global Imperialism [Manifest borby protiv globalnogo imperializma]. Saint Petersburg, Kostroma, KGU imeni N. A. Nekrasova, 2004, 38 p.

23. Vartumyan A. A., Elias S. G., Fedorova M. M. (Eds.) Revolution as a Concept and Event [Revolyutsiya kak kontsept i sobytie]. Moscow, OOO “TsIUMiNL”, 2015, 183 p.

24. Subetto A. I. The World-Historic Significance of the Great Russian Socialist Revolution and of Russia as its Creator. The End of the “System of Money” and Noospheric Socialism in the XXI Century [Vsemirno-istoricheskoe znachenie Velikoy russkoy sotsialisticheskoy revolyutsii i Rossii kak ee tvortsa. Konets «stroya deneg» i noosfernyy sotsializm v XXI veke]. Kostroma, KGU imeni N. A. Nekrasova, 2007, 44 p.

25. Kosolapov R. I. The Truth from Russia [Istina iz Rossii]. Tver, Severnaya Korona, 2004, 666 p.

26. Zinovev A. A. I am Dreaming of a New Man [Ya mechtayu o novom cheloveke]. Moscow, Algorithm, 2007, 240 p.

27. Subetto A. I. Advanced Human Development, the Qualities of Public Educational Systems and the Quality of Public Intelligence – Socialistic Imperative [Operezhayuschee razvitie cheloveka, kachestva obschestvennykh pedagogicheskikh sistem i kachestva obschestvennogo intellekta]. Moscow, Issledovatelskiy tsentr, 1990, 84 p.

28. Subetto A. I. (Lukoyanov V. V. Ed.) The Scientific and Educational Society as the Basis of the Strategy of Development of Russia in the XXI century [Nauchno-obrazovatelnoe obschestvo kak osnova strategii razvitiya Rossii v XXI veke]. Saint Petersburg, Asterion, 2015, 190 p.

29. Subetto A. I. (Zelenov L. A. Ed.) The Birth of the Actual Mind [Rody deystvitelnogo razuma]. Saint Petersburg, Asterion, 2015, 200 p.

30. Subetto A. I. (Zelemnov L. A. Ed.) The Mission of Communism in the XXI Century [Missiya kommunizma v XXI veke]. Saint Petersburg, Asterion, 2012, 40 p.

Ссылка на статью:

Субетто А. И. Революции как предмет научной и философской рефлексии // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. – 2016. – № 2. – С. 12–37. URL: http://fikio.ru/?p=2093.

© А. И. Субетто, 2016